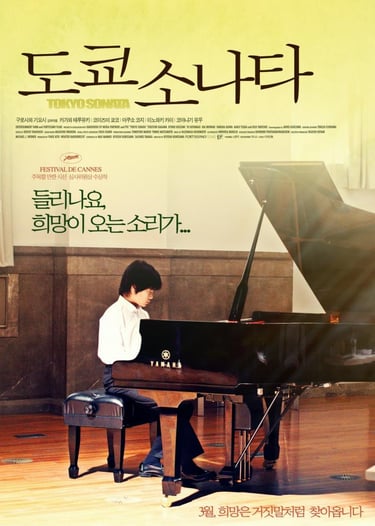

Tokyo Sonata : Sonate de printemps

CRITIQUES ANCIENS FILMS

Yanko Nikitine-Didi

9/5/20255 min read

Il y a chez Kiyoshi Kurosawa une obsession lourde : la peur de l’effacement, de la disparition, du vide qui guette toute existence. Ses films sont peuplés de présences fantomatiques, de forces qui vampirisent ses personnages – l’homme en feu de Cure, les spectres numériques de Kaïro, les ombres dans Chime et de manière plus subtile dans son dernier film Cloud puisque ce qui vampirise et drenne c’est d’abord l’écran de l’ordinateur et l’attente que la vente en ligne se fasse, mais dès lors qu’un produit est vendu, des présences cette fois matérielles (les humains arnaqués par le protagonistes) se manifestent et chassent se personnage principal. Chaque fois, un vertige : comme si une main invisible effaçait peu à peu la trace de l’homme. En ce sens, Tokyo Sonata semble faire rupture. Plus ancré dans le quotidien, plus "réaliste", il serait tentant de le voir comme une simple chronique sociale. Pourtant, derrière l’apparente banalité d’une famille japonaise ordinaire, Kurosawa déploie la même hantise existentielle, mais déplacée dans le territoire domestique. Ici, le fantôme n’a plus besoin d’être spectral : c’est le chômage, la honte, la rigidité sociale, l’égo blessé du patriarche. Des présences autrement plus cruelles, parce qu’elles ne sont pas invisibles - elles étouffent au grand jour.

Car Tokyo Sonata est d’abord cela : le portrait d’une famille exemplaire dans un Japon où tout repose sur l’illusion de l’ordre. Le père, licencié, feint chaque matin d’aller travailler ; la mère s’accroche à une routine domestique qui l’aliène autant qu’elle la protège ; les enfants tentent maladroitement de tracer leur propre ligne de fuite. Tout tient encore debout, mais déjà, l’édifice craque : la maison devient un labyrinthe plus épineux que la ville encore ; chaque intérieur est obstrué d’un objet flou au premier plan qui surcadre les personnages. Rien n’y respire. L’harmonie apparente n’est qu’un décor oppressant, et le père, pour sauver son rang, impose une autorité arbitraire, patriarcale et violente. Kurosawa dénude ainsi le ridicule de l’ego masculin, pathétique dans son besoin de masquer l’effondrement de son autorité.

À l’inverse, les rues de Tokyo, chaos pourtant étouffant, semblent filmées avec plus de liberté. Les plans urbains respirent toujours d’un horizon, d’une échappée. Et c’est là que Kurosawa insuffle un humour inattendu, burlesque, pour raconter la cruelle épopée du père de famille, en proie à la honte quand il erre et ne trouve pas de travail. Le rire souligne l’inanité d’un système qui condamne ses hommes à l’humiliation publique. On pense alors à Memories of Murder ou à Vive l’Amour : des films saturés de mélancolie, mais où le comique surgit comme une respiration. Chez Kurosawa, cette oscillation est provoquée par le cut, par cette coupe brusque qui fait dérailler la fluidité, éclatant le récit en éclairs de rire ou en frissons glacés.

Et c’est dans ces éclats que le film bascule. Les retours du fils aîné sont des apparitions déjà fantomatiques, impressions d’un funeste destin dans l’armée. Il en est de même pour cette coupe sidérante où une famille défunte réapparaît soudain à l’écran avant de disparaître aussitôt, comme si la mort n’était plus qu’une variation parmi d’autres du quotidien. Tokyo Sonata regorge de ces instants de suspension qui désarçonnent et hantent durablement.

Une des séquences les plus étonnantes est celle kidnapping. Le ton explose : on entre dans une farce tragique, grotesque et imprévisible. La voiture décapotable qui refuse de démarrer pendant qu’une musique ridicule s’invite à la radio, le criminel qui oublie de cacher son identité mais reste incapable de sauver son otage… Tout confine au burlesque, mais par ce détour, la mère découvre paradoxalement un élan de liberté. Cette nuit passée hors du foyer, sur une plage à la sublime lumière violette, à contempler la mer, ouvre une brèche lyrique, un instant suspendu d’abandon.

Tout mène alors vers la séquence finale. L’enfant muet, confiné, qui jouait jusque-là sur un clavier aussi muet que lui, semble se délivrer. On pourrait s’agacer du cliché du "génie caché", mais Kurosawa déjoue l’attendu : il refuse le son direct, substitue à l’image bouleversée des visages une bande sonore trop parfaite, trop lisse pour être vraie. Le miracle se donne, mais il est déjà spectral, comme un enregistrement fantôme. Et c’est précisément cette irréalité qui bouleverse. Là encore, Kurosawa préfère l’abstraction au naturalisme : la musique devient l’écho de ce qui ne peut être dit, la libération d’un silence accumulé, mais aussi un leurre – trop beau pour durer, et pourtant sublime en lui-même.

Car rien ne change vraiment à la fin de Tokyo Sonata. La famille se réunit, certes, mais l’ordre n’est pas rétabli. Kiyoshi Kurosawa ne nous offre pas le fantasme d’une réconciliation idéale : il nous laisse sur une douceur amère, une délivrance fragile, presque illusoire. C’est peut-être cela, le cœur du film : accepter le désordre, renoncer aux mensonges, s’abandonner au flux continuel de la vie. L’horizon n’est pas celui d’une harmonie retrouvée, mais celui d’une coexistence avec nos fractures.

Et dans ce désordre, Kiyoshi Kurosawa redonne au cinéma sa puissance d’évocation. Il démystifie ses personnages, les rend vulnérables, grotesques, parfois ridicules, mais toujours profondément humains. Il filme la vie qui déborde du cadre, en réitérant des séquences sur l’enfance déjà vues dans Les 400 coups de François Truffaut : le livre caché sous la table dans la salle de classe qui passe de mains en mains, l’errance en ville partagée avec un copain qui fugue, l’emprisonnement avec des adultes qui n’en ont que faire de voir un enfant dans leur cellule, la mer, toujours la mer ; lieu de liberté hors d’atteinte. Il filme la honte, l’impuissance, l’errance, mais aussi ces éclats de grâce qui accompagnent la mélancolie. Tokyo Sonata est un film de fantômes sans réels fantômes, une tragédie domestique traversée par le burlesque, une mosaïque se terminant par une sonate trop parfaite pour être simplement une délivrance. Un film qui nous rappelle que dans la vie, comme au cinéma, rien ne se résout : tout se poursuit, dans le silence obstiné des êtres.

Yanko Nikitine-Didi

S'inscrire à notre newsletter