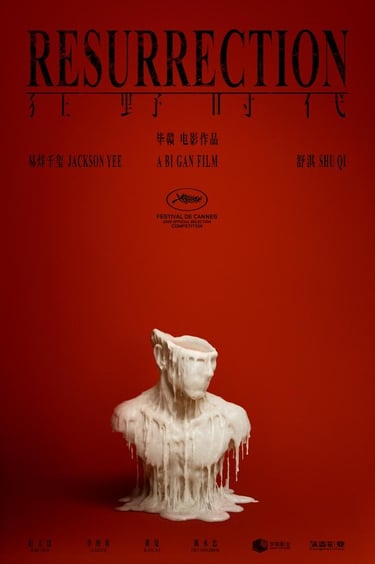

Critique : Résurrection, Big Gan (Festival de Cannes 2025)

CRITIQUE NOUVEAUTÉS

Marie Boudon

7/18/20255 min read

Le futur serait-il expressionniste ? Un nid hétéroclite de monstres et de magiciens où la mécanique du cœur se remonte (et se démonte) à la main ? Résurrection flaire la question, lui tourne autour, à travers un esquisse relevant de la fresque plus que du croquis. Le film, une vaste pièce en plusieurs actes, s’ouvre sur l’année 2068, un avenir dans lequel tous ceux qui osent encore rêver (et qu’on nomme « rêvoleurs ») sont des monstres, des marginaux déchus, addicts à l’illusion, pourchassés pour leurs crimes. Une femme (Shu Qi) parvient à en capturer un, qu’elle trouve à l’issue d’un sinueux labyrinthe d’illusions optiques, de planches et d’escaliers, de lignes obliques, de jeux d’ombres et de spirales – un assemblage de références esthétiques au cinéma muet, entre expressionnisme allemand, rotoreliefs et plans tableaux. Le monde des rêves est, immanquablement, celui du cinéma. Le rêvoleur (Jackson Yee) est lui-même une reviviscence de Nosferatu. Monstre à la peau blanche, brulée par le temps et les larmes, il croupit au fond d’une cave obscure, où on le nourrit de pétales de roses.

Cette première partie du film est à couper le souffle. Elle met en scène un futur sculpté des reliefs du passé, déploie une fresque visuelle qui fascine à la manière du cinéma des attractions, où la mise en scène s’impose bien devant toute forme de réalisme. La femme capture le criminel et l’emmène dans son atelier, un espace vitré sous les toits, tout près du ciel, dans lequel elle collectionne des appareils mécaniques. Elle « ouvre » le rêvoleur, et ô surprise, découvre dans son organisme rien d’autre qu’un cinématographe : deux rouages et une ampoule. Dès lors qu’elle y installe un rouleau de pellicule, le film peut véritablement commencer : la femme va faire voyager le rêvoleur à travers plusieurs époques, en quatre actes, avant de le ramener à la réalité. En guise de prélude, le rêvoleur se retrouve dans une version couleur de L’Arroseur arrosé. La mise en abyme se dédouble, et ainsi de suite. Résurrection est une généalogie des genres, des illusions, une déclaration d’amour au cinéma qui se veut explicite, grandiose, qui l’est, et qui l’assume pleinement de la première à la dernière minute.

Que dire maintenant du long voyage dans lequel nous entraîne Bi Gan, et à travers lui la femme de l’atelier ? Les quatre actes sont indépendants les uns des autres, se présentent comme un ensemble de nouvelles, où le rêvoleur est à chaque fois projeté dans la peau d’un protagoniste différent. Il est hasardeux de vouloir trouver un sens commun à ces quatre récits, si ce n’est la presque trop évidente appartenance au monde du cinéma, mille-feuille de temporalités. C’est peut-être là une lacune du film, qui se contente d’une métaphore synthétique un peu trop simple : un cinéma de cire, qui fond au fur et à mesure que les contes s’enchaînent, jusqu’à disparaître définitivement et finir dans l’obscurité, à l’image de la salle de cinéma.

En quelque sorte, Résurrection reste à la surface de son sujet, construisant sa mise en abyme à coup de mise en scène et de références intertextuelles à d’autres films. Il m’a cependant suffit d’un deuxième visionnage pour véritablement appréhender les quatre actes sans y chercher tout signe de continuité, et d’autant plus apprécier la valeur des récits déroulés les uns après les autres, dont la mise en scène reste incontestablement excellente, et qui s’apparentent à une lente synesthésie centrée autour du personnage principal. Dans le premier segment, un film noir situé dans les années 40, entre les sous-sols humides et les gares enfumées, le rêvoleur est un meurtrier qui crève les oreilles de ses victimes avant de les tuer. Le motif récurrent d’un thérémine fait de la musique une alliée du silence : pour entendre, pour être libre, il faut d’abord s’assourdir. Le second segment est situé dans un temple bouddhiste, où le rêvoleur est confronté à un esprit malin surgissant de sa dent douloureuse, qui jongle philosophiquement avec les notions de douceur et d’amertume – question de goût. Vient après le récit d’une supercherie organisée par le rêvoleur, qui s’allie à une petite fille afin de la faire passer pour une magicienne, alors qu’en vérité il l’entraîne à reconnaitre l’odeur de cartes à jouer (qu’elle parvient à identifier les yeux bandés). Trois des cinq sens se prennent ainsi le relais jusqu’au quatrième et dernier acte, un hypnotique plan séquence de quarante minutes se déroulant dans la nuit du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000. Le rêvoleur, un jeune voyou, y vit une histoire d’amour éphémère avec une jeune fille qui se révèle être une vampire. Le récit se termine à l’aube, sur une morsure, renvoyant le rêvoleur à la réalité, où son visage monstrueux n’est plus qu’un costume que la femme vient réenfiler sur son corps.

Le voyage imaginaire du rêvoleur se clôture sur la fin du monde, et paradoxalement sur l’aube d’un monde nouveau. Pendant la nuit, L’Arroseur arrosé est projeté dans sa version originale sur un écran de fortune, en plein milieu de la rue, comme pour boucler un cycle poétique qui perce les époques et les espaces, et cherche à rendre hommage au cinéma comme art temporel. En effet le plan en question est tourné en accéléré, mais l’écran tendu au milieu de la rue projette le film à sa vitesse originelle. De cette manière, le rêvoleur est le pilier constant du film, la figure accrochée au présent là où tout défile et se défile à l’image des bougies qui fondent en accéléré entre chaque acte, tandis que la narratrice évoque le temps qui passe et se consume. Résurrection se termine alors sur une image impossible : celle d’un cinéma de cire, où les spectateurs sont des figurines lumineuses venues briller jusqu’à ce qu’elles s’éteignent, et que le cinéma se désintègre lentement. Le film nous met face à nous-mêmes, l’écran devient un miroir.

Si Résurrection est un ainsi vaste hommage au cinéma, il est peut-être surtout un hommage à son public. Car le futur sera peuplé des films d’antan, et l’école du regard est celle de l’héritage.

Marie Boudon

S'inscrire à notre newsletter