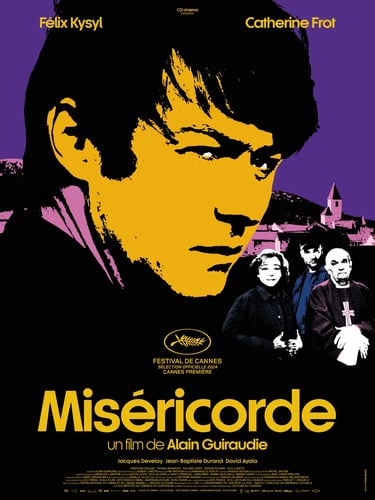

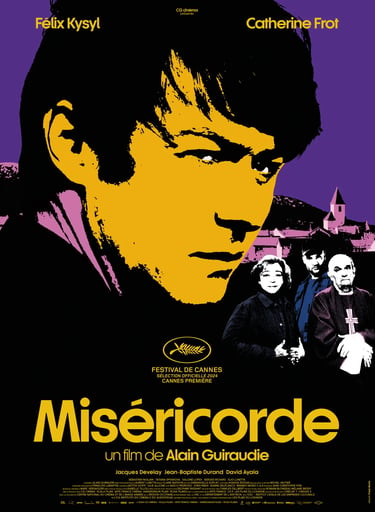

Pour les siècles des siècles | Miséricorde - Alain Guiraudie

CRITIQUE NOUVEAUTÉS

Corentin Naboulet

11/25/20248 min read

Alain Guiraudie appartient à cette catégorie de cinéastes qui envisage la formation de tout un monde cinématographique sur le mode de l’épure : économie de personnages, de lieux, de plans et de temps. Miséricorde ne déroge pas à la règle. Adapté d’une partie de son roman-fleuve Rabalaïre (2021), comme l’était déjà Viens je t’emmène (2022), le film déploie un huis clos rural sous une forme apparente de polar : le retour de Jérémie (Félix Kysyl) à Saint-Martial pour l’enterrement de son ancien patron boulanger vient perturber quelque peu l’équilibre du village. On peut, et veut peut-être, voir là une déclinaison rurale du Théorème de Pasolini - après tout le regard de Félix Kysyl comme celui de Terence Stamp irradient d’un même charme mystique l’écran - mais la démarche formelle ne semble pas tout à fait la même. Le film de Guiraudie ne déploie pas de schéma théorique non plus qu’il envisage de problèmes à inconnues. Ce n’est pas l’absence qui tue, c’est la présence qui irradie de désir tout le monde de Guiraudie, chacun de ses personnages. Le cinéaste-romancier connaît bien le désir, il s’attache à en déployer les formes et à en saisir les manifestations de film en film, d’ouvrage en ouvrage : le monde de Guiraudie est un monde de désir qui obéit à sa propre logique, qui possède ses propres lois. En cela que le désir est tendu vers son objet, il est proprement en circulation continue. Le désir est mouvement, non réalisation ou accomplissement. Le désir découle de l’idéal, il est projection et par là hors du monde; et c’est sûrement ce qui caractérise le cinéma de Guiraudie : un monde hors du monde.

Le film s’ouvre, en écho à Rester Vertical (2016), sur un travelling avant quasiment subjectif : la route, en ligne droite, en zigzag, en montée, en descente, trace une sorte d’itinéraire déconstruit par la succession des cut. Déjà cet itinéraire est tendu vers un lieu inconnu, autant au départ qu’à l’arrivée. Inconnu, le conducteur l’est aussi, son visage se situe hors-champ. Guiraudie instille une perte de repères spatiaux : ce n’est pas tant un passage ou une transition - puisque nous ne connaissons pas plus le point A que le point B - qu’une mise en forme de l’attraction guiraudienne. En somme, ce n’est pas le personnage inconnu qui se déplace sur une route inconnue, d’un lieu inconnu, vers un lieu inconnu, mais une invitation pour le spectateur à accepter la perte de repère. Il s’agit d’admettre de nouvelles lois, de nouvelles règles, de nouvelles logiques qui forgent les lieux et les personnages et leurs relations.

Pour autant, il serait bien inexact de penser le monde de Guiraudie comme hors-sol. Au contraire, c’est un monde profondément ancré dans la terre où circulent les rhizomes de désir autant que poussent les champignons en Automne. Le monde de Guiraudie comprend la vie et la mort, l’amour et le meurtre, le plaisir et le travail. Déjà Ce vieux rêve qui bouge (2001) travaillait le désir dans un lieu en phase de dépeçage : d’une part, la désindustrialisation et la délocalisation avec le démantèlement d’usines au pays de Jaurès, d’autre part la persistance du désir entre des corps jeunes et vieux, appelés au travail ou abîmés par le travail. Miséricorde n’aborde pas directement la question du travail, d’ailleurs Guiraudie ne le filme pas. Là est une des manifestations de la logique propre au film : le travail existe, pour preuve Vincent (Jean-Baptiste Durand, génial réalisateur de Chien de la casse) embauche à 5h du matin, l’abbé Grisolles s’en va donner des messes de village en village et Jérémie se voit proposer par Martine (Catherine Frot) de reprendre la boulangerie; seulement il importe peu ici à Guiraudie d’en rendre compte. Après tout, l’abbé Grisolles donne-t-il vraiment des messes de village en village ? Jérémie envisage-t-il réellement de reprendre la boulangerie ? Les personnages qui peuplent ce monde ont une vie, une situation dirait-on, mais avec l’irruption du désir, les logiques qui régissent leur quotidien sont bouleversées. « Il ne faut pas sous-estimer la force du désir » déclare l’abbé Grisolles (Jacques Develay, aussi hilarant que vertigineux) aux gendarmes (Sebastien Faglain et Salomé Lopes) chargés d’enquêter sur la disparition de Vincent (d’ailleurs, là encore, le travail d’enquête se conforme aux règles du monde guiraudien : interrogatoire autour d’un pastis chez la mère du porté disparu).

Pour reprendre la formule de Godard au début du Mépris (1963), « Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s’accorde à nos désirs ». Miséricorde est-il l’histoire de ce monde ? Pas tout à fait, mais l’on peut toutefois préciser que ce monde semble s’accorder aux désirs de Guiraudie lui-même. D’une part, le cinéaste s’attache à filmer l’attraction entre des corps qui se détachent des critères esthétiques habituels. Le fantasme apollinien semble régir la loi du désir au cinéma : l’image imagine en quelque sorte des corps comme modèles hautement désirables de perfection, elle dresse une forme de corps qu’elle voudrait universellement désirable. Guiraudie y marque une rupture : le choc créé par la rencontre des corps s’avère chez lui une réalité assez impénétrable, l’attraction ne s’explique pas; elle est là, vous prend et vous conduit indubitablement dans un jeu de chassé-croisé où celui qui désire ne l’est pas forcément en retour ou alors ne l’est pas par l’être espéré. Concrètement, Jérémie éprouve du désir pour Walter (David Ayala, au physique que le cinéma rend habituellement peu désirable) et l’on comprend qu’il a pu en éprouver pour son ancien patron décédé. Il est lui-même désiré par l’abbé Grisolles tandis que l’ambiguïté de sa relation avec Vincent et Martine ne finit pas de créer le flou. Chez Guiraudie, le désir est intersectionnel, il se développe en rhizomes invisibles et enfouis. Il n’a de cesse pourtant de s’exprimer puisqu’il meut les personnages. Toutefois, en miroir inverse à L’inconnu du lac (2013), le désir n’est jamais « consommé », ou plutôt réalisé, transformé. En effet, chez Guiraudie le désir ne se consomme pas : les corps ne sont pas des biens de consommation et l’acte sexuel, s’il est invariablement cru et frontal, relève bien plus d’une expérience de la transcendance. Toujours est-il que Miséricorde délaisse cette crudité et cette expérience de la transcendance (cf. le plan final réunissant Jérémie et Martine dans le lit conjugal sans que rien ne s’y passe) au profit d’une circulation continuelle de forces vives, car le désir signifie avant tout la circulation de la vie : une des grandes beautés du film, que l’on retrouvait déjà dans Rester Vertical. Miséricorde peut déranger en cela que la vie triomphe en son point le plus absolu : vivre avec la culpabilité d’un meurtre le restant de ses jours; continuer de vivre alors que d’autres meurent (et l’idée dostoievskienne selon laquelle « chacun de nous est responsable de tout devant tous »); vivre avec l’idée de la persistance de la mort partout et tout le temps (un « accident de la vie »); et encore vivre par-dessus la mort comme la morille se nourrit de matière organique, de résidus de cadavres pour propager sa vie.

D’autre part, le monde de Guiraudie est très précisément découpé en quelques lieux très vites cernés par des valeurs de plans récurrentes. Dans L’inconnu du lac, il y avait le parking en plan fixe, la plage et le bosquet. De même, la plage était tendue entre le lac (lieu dangereux, qui abrite selon la légende un silure monstrueux) et la partie de plage occupée par le solitaire Henri (Patrick d’Assumçao). Dans Miséricorde, le découpage est quelque peu similaire : entre le village (tendu entre la maison de Martine, le presbytère et la maison de Walter) et la forêt. S’il a été dit plus haut que les mondes de Guiraudie étaient quelque peu hors du monde et, plus encore, pouvaient s’accorder à ses désirs, est-ce à dire qu’il dresse là des utopies ? L’espace, tel qu’il est conçu par le cinéaste, figure des lieux réels : la forêt, le village, la plage, l’usine ou encore le causse. Cependant, il ne répond pas aux mêmes lois et aux mêmes règles. Il est autre en ce que les personnages l’investissent différemment de la vie réelle. Ainsi, le village de Miséricorde est loin d’être mort - on a bien pu voir un ensemble de figurants au début du film, au moment de la séquence d’enterrement - mais il semble peuplé uniquement par les personnages principaux. Eux seuls habitent le cadre de manière constante. La forêt est, de façon très théâtrale, le lieu des rencontres et des coïncidences : tout le monde s’y croise de manière plus ou moins préméditée (ou plutôt tout le monde s’y cherche mu par la force du désir). Plus encore, le cinéaste et sa cheffe opératrice, Claire Mathon, s’attachent à faire vivre les personnages de nuit : la nuit, Jérémie ne dort pas, réveillé par un Vincent jaloux, par le gendarme ou par la culpabilité. Même de jour, la lumière perce faiblement la cime des arbres et la forêt baigne alors dans une ambiance de conte de fée que la brume en suspension semble envahir de cette inquiétante étrangeté. Pour reprendre un concept théorisé par le philosophe Michel Foucault, on peut dire que l’espace chez Guiraudie ne se constitue pas tant en utopie qu’en hétérotopie. Le monde du cinéaste figure des lieux réels sans obéir à ses logiques, il est familier et pourtant tout à fait Autre. Dans Miséricorde, Guiraudie figure des hétérotopies réelles et leur accorde un traitement tout à fait étonnant : c’est, d’une part, l’église où les rôles sont inversés, où le criminel confesse le curé; et d’autre part, le cimetière où l’abbé Grisolles s’en va cacher le corps de Vincent et où, tout comme Jérémie, nous ne pénétrons pas.

La salle de cinéma elle-même, celle par laquelle nous entrons dans le monde du cinéaste, est une hétérotopie : il s’agit d’un lieu clos où des individus qui ne se connaissent pas s’asseyent ensemble et fixent un écran pendant 1h30-2h00 (voire plus). Miséricorde est cette invitation à l’improbable où le rire côtoie le malaise, où le sens de la formule contient quelque chose de vertigineux. « Tout marche comme sur des roulettes » telle est la formule de l’abbé Grisolles commentant la mise en œuvre de son propre plan. Outre l’effet comique de la formule, c’est l’amoralité du curé qui surprend : le concept de miséricorde y est repris à son propre compte et poussé jusqu’au bout. Guiraudie signe là un grand film, peut-être son tout meilleur, et on regrette d’autant plus son absence de la compétition officielle (Cannes, 2024) qu’il broie joyeusement dans son ensemble, à quelque exception près. Le cinéaste précise toujours plus une chose : tout n’a pas été raconté, il reste un champ des possibles à étendre et à investir.

Corentin Naboulet

Copyright Xavier Lambours - Les Films du Losange

Copyright Xavier Lambours - Les Films du Losange

Copyright Xavier Lambours - Les Films du Losange.

S'inscrire à notre newsletter