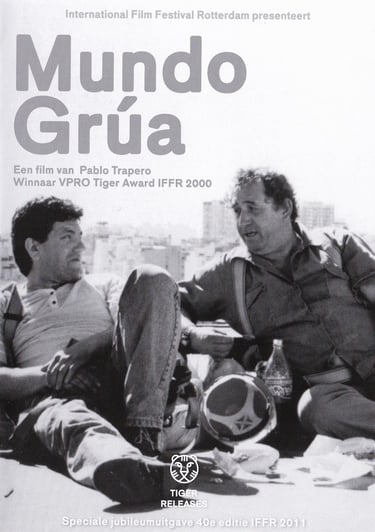

Poésie et prolétariat dans Mundo Grua, de Pablo Trapero, 1999

CRITIQUES ANCIENS FILMS

Jeanne Guetaz

9/17/20253 min read

Avec Mundo Grua, Pablo Trapero signe un film d’une poésie rare, c’est-à-dire d’une douceur qui se conjugue au réel et à sa dureté sans les éclipser. Elle éclot dans les gestes du quotidien, dans la lumière des lampadaires de Buenos Aires, dans le visage de Rulo, ouvrier argentin, cinquantenaire, vivant seul avec son fils, à la fin des années 90.

Le choix du 16mm noir et blanc contient en lui-même ce double aspect, à mi-chemin du naturalisme documentaire et de la poésie urbaine : il s’agit en même temps d’un choix économique (le pays étant au moment de la réalisation en pleine crise économique) et d’un choix plastique. En résulte un travail de la lumière particulièrement soigné, qui épouse l’obscurité sans fin dans laquelle le personnage de Rulo semble progressivement plonger. Sa situation, entre le début et la fin du film, ne change guère : il trouve un travail, le perd, et continue à sillonner les routes en quête d’un nouvel emploi (d’où la dimension fortement documentaire du film).

La musique à l’accordéon travaille l’image, sculpte notre perception du film. Elle traduit la tendre mélancolie qui s’inscrit sur le visage de Rulo. Musique et lumière se lient, s’accordent, dans un tango de clarté et d’obscurité et deviennent des étoiles dans la nuit argentine. Les variations d’éclairage se succèdent sur le visage de Rulo comme autant de variations musicales, ce qui exprime l’idée d’une identité argentine fragmentée, qui tente de se constituer un avenir.

Mundo Grua est également avant tout un film sur « la débrouille », qui montre le quotidien et la précarité sans basculer dans une vision misérabiliste ni à proprement dit militante. Par là on pourrait le rapprocher d’Aki Kaurismaki (Les feuilles mortes (2023), L’homme sans passé (2002)) dans sa manière de traiter le sujet du prolétariat.

On peut notamment noter que les deux réalisateurs semblent partager un goût pour les récits de vies ouvrières, évitant l’emphase, souvent à travers le prisme du quotidien d’un individu — souvent taiseux — qui essaye de trouver sa place dans la réalité sociale dans laquelle il ou elle s’inscrit.

Le montage de la séquence de fin, où Rulo est à bord d’un camion après avoir perdu son travail, est symptomatique de cette atmosphère de flou, d’incertitude, de manque de repère quant à la réalisation d’un avenir meilleur. Les jump cuts renforcent l’aspect heurté de l’image, qui est déjà marquée par les à-coups d’une caméra portée. Cette séquence pourrait être perçue comme un nouveau départ, or il n’en n’est rien : l’image s’essouffle, se vide de son mouvement, de sa force dynamique. L’horizon que l’on aperçoit dans la vitre du camion n’est pas synonyme d’ouverture mais il se referme sur lui-même, ce qui s’exprime notamment par une faible profondeur de champ. L’image qui clôt le film en est un exemple marquant : le visage de Rulo émergeant de l’obscurité un bref instant puis s’y retrouvant à nouveau plongé, l’oscillation lumineuse pouvant être conçue à la fois comme un geste politique — pouvant exprimer le climat d’instabilité dans lequel demeure le pays — et un geste poétique.

Jeanne Guetaz

S'inscrire à notre newsletter