Persona, quand les mots ne suffisent plus

CRITIQUES ANCIENS FILMS

Elouan Chovet

3/22/20255 min read

En 1966, dans une chambre d’hôpital sombre, Bergman hallucine. Il semble voir deux infirmières dont les visages fusionnent et soudain, jaillit la pulsion créatrice. Deux semaines plus tard, le scénario de Persona est achevé. Film d’exploration formelle, d’espaces qui basculent et surtout de plongée totale dans l’inconscient, Persona est probablement l’un des films les plus intimes de la carrière de Bergman. Il raconte l’histoire de l’étrange relation entre une actrice, Elisabet, actrice de théâtre devenue muette après un traumatisme, et son infirmière, Alma, qui l’accompagne dans une retraite isolée. À mesure que les deux femmes se rapprochent, leurs identités commencent à se mélanger, avec Alma adoptant progressivement les traits et les comportements d’Elisabet. Derrière ce film psychologique se cache une urgence : celle de s’abandonner à l’introspection et de s’y retrancher dans ses plus lointaines limites. Le papier ne suffit plus pour Bergman, l’expression totale requiert le cinéma, capable, par son langage, d’exprimer toutes les angoisses et pulsions du cinéaste suédois. De ce besoin ruissellent de nombreuses anomalies, analogies et peu à peu, le lien s’établit, construisant un labyrinthe mental aux chemins obscurs.

Ce monde mental est construit dès la séquence d’ouverture. Un prologue quasiment expérimental qui submerge l’œil d’images incohérentes. Mais ces incohérences forment bien un univers, c’est celui de la psyché du réalisateur. L’araignée, représentation de Dieu dans les rêves de Bergman, en est un exemple. Le monde qui nous est proposé va devenir le prisme par lequel sera construit le récit d’Alma et Elisabet. Le cinéaste va nous faire basculer très rapidement dans ce monde mental : un garçon qui s’éveille et qui va toucher notre écran de spectateur, un cut plus tard, nous sommes entrés. Le garçon, de dos, observe le visage d’Alma projeté devant lui. Nous sommes passés de l’autre côté, bien loin du réel, dans un univers poreux aux frontières floues, clôturé par un montage dicté par l’inconscient du réalisateur.

C’est alors qu’entrent dans ce monde Elisabet et Alma, qui sont amenées à s’isoler sur une île pour essayer de soigner Elisabet. Cette île, c’est l’île Fårö, sur laquelle Bergman habitait. Ce lieu s’inscrit donc comme une projection de l’espace mental, de la conscience. Les décors sont principalement entourés de rideaux qui contribuent à créer un espace flou, mental. Ces deux femmes, figures du double, vont devoir cohabiter dans cette même conscience. Mais il est tout d’abord question de séparation. Alma et Elisabet sont peu à peu séparées, tout d’abord par des effets de surcadrages, puis par la surutilisation de champ-contrechamp, d’une échelle de plan qui se resserre et enfin par le montage qui crée une double temporalité.

En effet, lors d’une séquence charnière d’introspection, la séquence est jouée deux fois, tout d’abord par la focalisation sur Elisabet et enfin par la focalisation sur Alma. Ainsi, les deux femmes ne peuvent plus cohabiter dans le même espace-temps ; le champ et son fidèle contre-champ sont séparés. Remarquable idée de montage qui signe la sortie totale du réel et qui sépare matériellement Alma et Elisabet. Mais la finalité est tout autre. En séparant ces deux femmes, Bergman ne cherche pas à les éloigner mais à les unifier en une seule et même conscience.

La fusion des deux femmes est introduite par les mains. Les mains d’Elisabet qui dissimulent un souvenir douloureux (l’image de son fils), rejointes par les mains d’Alma qui s’introduisent et se mélangent. Ces mains symbolisent un surmoi freudien qu’Alma lève pour plonger dans l’inconscient d’Elisabet.

Cette unification des deux consciences s’opère aussi par les ombres portées sur les visages des femmes. Ces ombres qui dissimulent une partie, la rendant manquante. Ainsi, les deux visages tendent à se rejoindre. Et c’est par des cadrages typiques du cinéaste suédois qu’ils sont réunis. L’apogée de la fusion se révèle par un split-screen fabuleux qui crée enfin un visage stable. Ici, les consciences sont réunies en une même persona.

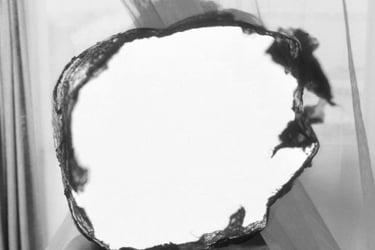

La richesse de Persona, c’est aussi les analogies entre la mise en scène et la psyché des deux femmes. Bergman fait le choix de cloisonner son univers au noir et au blanc, alors que deux ans plus tôt, il tournait en couleur avec son film Toutes ses femmes. Ce choix restreint les frontières mais les polarise ; Elisabet pourrait représenter le noir et Alma le blanc, entourées par des nuances de gris, elles ne cherchent qu’à se joindre. Et au point central du film, lorsqu’une dispute éclate entre Alma et Elisabet, le banc de montage, sous le prisme de la subjectivité mentale, déraille et la pellicule prend feu.

L’analogie qui est peut-être la plus frappante est celle de la caméra-cerveau. En italien, camera se traduit par chambre noire, une traduction qui renvoie indirectement à l’inconscient, l’insondable. Les regards caméra récurrents sont donc une sorte d’impression, de renvoi à soi-même, à sa persona. C’est aussi au moment du split-screen que l’analogie caméra-cerveau se confirme. Au début de l’extrait, la photo du fils d’Elisabet est une image mentale forte qui renferme un souvenir douloureux. L’image qui conclut cette séquence est une image arrêtée qui renvoie directement à la photo. Ce split-screen crée par son arrêt une image mentale, l’image d’une conscience unique.

Bergman ne laisse pas le théâtre de côté dans son film. La séquence la plus frappante est celle de la photo (montée deux fois de suite), où Alma est en train de réciter un souvenir d’Elisabet (mutique jusqu’ici). L’étrange effet que renvoie cette séquence est celui d’une répétition : on répète une pièce, mais pour quel spectacle ? Le spectacle qui se joue devant nous, c’est celui de l’homme social, la performance doit être totale. C’est aussi celui de l’actrice devant la caméra de Bergman et devant le spectateur. Les femmes jouent à trois dimensions.

Persona est un chef-d’œuvre d’espaces mentaux et d’analogies de mise en scène. C’est une preuve d’amour du cinéma, qui libère l’artiste dans son introspection.

Elouan Chovet

Copyright D.R.

Copyright D.R.

Copyright D.R.

Copyright D.R.

Copyright D.R.

S'inscrire à notre newsletter