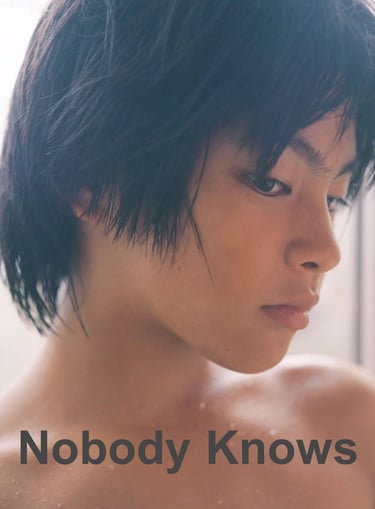

Nobody Knows, de Hirokazu Kore-eda

CRITIQUES ANCIENS FILMS

Jeanne Guetaz

12/10/20255 min read

Kore-Eda filme la marginalité d’une famille de quatre enfants, tous issus de pères différents, comme une île qui se détache progressivement du monde face au départ de leur mère. Le réalisateur traite la figure maternelle comme une présence trouble, laissant reposer sa responsabilité de mère sur ses propres enfants, en particulier Akira et Kyoko, qui deviennent progressivement des parents de substitution pour leurs frère et sœurs. Akira, l’ainé, est ainsi un enfant qui est placé trop tôt face à des responsabilités d’adultes (notamment le budget familial et l’alimentation de la famille), tandis que sa mère se défait progressivement de son rôle et passe son temps à sortir, puis quitte ses enfants en rejoignant son nouvel amant à Osaka. Cependant, il est important de souligner ici que le réalisateur ne condamne pas moralement l’attitude de Keiko en en faisant un personnage de dépravée, mais il met plutôt l’accent sur l’effet de ses choix sur ses propres enfants dans une attitude pragmatique, qui pourrait le rapprocher dans le champ littéraire de Flaubert, qui montre que le réel n’est pas immoral mais avant tout amoral. Ainsi, de manière habile, Kore-Eda traite de la précarité et de la marginalité en évitant l’écueil de l’emphase dramatique ou du misérabilisme.

Au début du film, Keiko, mère célibataire qui vient d’emménager dans un nouvel appartement, se présente à ses nouveaux voisins avec son fils Akira, dissimulant l’existence de ses trois autres enfants, créant ainsi une tension interne, sous-jacente, en interdisant à ses enfants de sortir de l’appartement, sous peine de se faire remarquer, c’est-à-dire de troubler l’ordre social. Par cet interdit, l’espace intérieur que constitue le nouvel appartement est à la fois un refuge et une véritable prison. La famille, dans un fonctionnement autarcique, insulaire, finit par s’isoler du monde. C’est dans ce même espace que se déroulera l’évènement dramatique le plus marquant, la mort de la petite dernière, Yuki, qui tombe par accident d’une chaise.

La famille, par sa marginalité, met en crise des valeurs fondamentales de la société japonaise que sont l’ordre et l’injonction pour l’individu de se conformer à une norme. Kore-Eda montre que cette injonction à l’ordre est invisible, douce, agit comme une violence symbolique quotidienne, à travers la précarité grandissante à laquelle doivent faire face les enfants (la coupure d’eau qui les force à s’approvisionner en eau au parc). A cet égard, une scène est particulièrement marquante : celle où l’on voit Akira se rendre à l’école pour revoir ses anciens amis, qui sont en uniforme scolaire, alors que lui n’a jamais été scolarisé, et qui porte les mêmes baskets usées pendant tout le film, alors que l’un de ses amis se plaint d’avoir des baskets flambant neuves mais trop grandes pour lui. L’uniforme est une incarnation visuelle de la norme sociale dans laquelle Akira (et le reste de sa famille) n’est pas inclu. Cette marginalité sociale est choisie par la mère et subie par les enfants, comme on le comprend lorsque Keiko répond à Kyoko, qui voudrait aller à l’école, qu’aller à l’école ne sert à rien car ce n’est pas amusant. On voit ici tout le caractère ambigu de la notion de marge qui est à la fois un choix délibéré, un horizon de liberté, et un isolement subi, qui mène les individus dans la marge à être dans une position de dépendance par rapport à la majorité pour survivre (Akira devant voler pour permettre à ses frères et sœurs de s’alimenter). Il s’agit de la même tension interne liée à cette marginalité que l’on retrouve dans L’Ile nue où Kaneto Shindo filme une famille de paysans vivant sur une île qui font face à la mort d’un de leurs fils. Le fait qu’ils vivent sur une île coupée du monde est un facteur indirect de la mort de leur fils. Nobody Knows fonctionne de la même manière. On pourrait même élargir ce constat à l’une des caractéristiques géographiques principale du Japon : son insularité.

Face à cette violence symbolique diffuse, le réalisateur fait le choix de développer une esthétique de la suggestion plus que de la monstration, qui passe par une mise en scène particulièrement attentive à la manière de filmer les corps, les visages, mais également par la manière d’utiliser le son d’ambiance et le silence dans les dialogues. C’est particulièrement le cas dans l’une des plus belles scènes du film, après la mort de Yuki, où Akira et Saki, une amie qui s’est petit à petit intégrée à la famille, enterrent le corps de la petite fille dans le terrain vague près de l’aéroport. Kore Eda accompagne avec douceur et respect ce petit corps enfermé dans une valise faisant office de cercueil sans entrer dans du pathos. A ce moment-là, toute la puissance singulière du film se déploie : les visages des enfants sont plongés dans le noir, on ne devine que leurs profils dessinés par la lumière impersonnelle, artificielle de l’aéroport. Leurs visages, comme c’est souvent le cas chez Kore-Eda, est un visage surface. Le visage ne se lit pas. Ce n’est pas un miroir de l’âme, mais une surface qui se donne au spectateur et qui permet de neutraliser les émotions trop fortes. Tout est intérieur. Ce qui est bouleversant, c’est de voir la douleur contenue de deux enfants face à la mort de cette petite fille fantôme, car restée invisible toute sa vie, et cela jusque dans la mort. Elle n’aura pas eu droit à une véritable existence. Ni les mots ni les larmes ne suffisent à traduire la douleur. Il ne reste que le geste. C’est celui de Saki, qui pose sa main sur celle d’Akira, sans un mot, tandis que le son des avions continue de résonner au loin. Le silence en dit plus que les mots.

Jeanne Guetaz

S'inscrire à notre newsletter