L'Incinérateur de cadavres, adaptation de la vision d'Arendt ?

CRITIQUES ANCIENS FILMS

Elouan Chovet

6/26/20253 min read

L'incinérateur de cadavres suit Karel Kopfrkingl, un employé modèle d’un crématorium à Prague dans les années 1930. Obsédé par la pureté et le salut des âmes par l’incinération, il glisse peu à peu dans la folie à mesure que le régime nazi gagne du pouvoir. Influencé par les idéologies totalitaires et sa propre paranoïa, il est convaincu d'agir pour le bien, justifiant des actes terribles au nom de la purification.

Le film d’Herz nous heurte tout d’abord par sa forme torturée : des focales poussées à leur limite, qui engendrent des personnages monstrueux et des lieux mutilés ; un montage saccadé, qui laisse parfois ressurgir des images purement mentales ; une voix, celle de M. Kopfrkingl, qui semble elle aussi vaciller entre le direct et la voix off, qui se place au-dessus du réel et le filtre. Une voix effroyable d’indifférence face au reste du monde. Ce film du réalisateur tchèque est donc probablement l’exemple parfait du film subjectif, d’une psychologie qui se meut à travers la forme de son propre récit, dans lequel l’espace et le temps se confondent et s’étiolent au fur et à mesure.

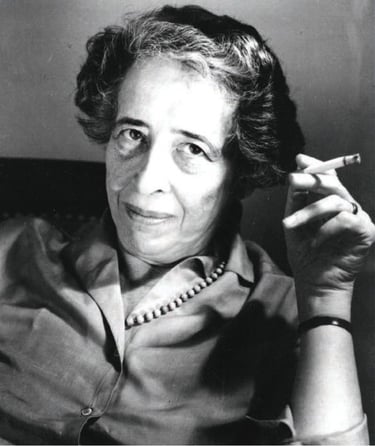

Il est possible de voir dans L’Incinérateur de cadavres l’extension de la vision d’Hannah Arendt (philosophe, politologue et journaliste juive), notamment dans son ouvrage Eichmann à Jérusalem. Tous les effets formels du film tchèque servent, finalement, à poser la question de l’expérience du commun. Car pour Hannah Arendt, l’acte totalitaire se traite surtout comme un rejet des minorités dans la pensée du monde en relation avec l’autre. Par des termes bureaucratiques (« Stück », qui signifie pièce en allemand et qui était souvent utilisé dans les rapports nazis pour parler des déportés que l’on amenait à la mort), on évince l’autre de son expérience commune du réel.

Dès le début du film, l’employé du crématorium est coupé de son environnement. Souvent séparé par une succession de champs-contrechamps, il s’éloigne peu à peu de son entourage. Jusqu’au paroxysme, lorsqu’il se dédouble et devient sa propre idole, et que sa voix n’appartient même plus au même espace que son corps. C’est ce qui rend M. Kopfrkingl particulièrement terrifiant : car, par un projet qu’il estime noble et par une idéologie déresponsabilisante, il est capable de commettre le pire.

Finalement, on pourrait se demander s’il est vraiment nazi. Car ici, le basculement vers le régime totalitaire n’est qu’un moyen d’assouvir ses fantasmes morbides. Il est également le catalyseur d’une paranoïa qui le pousse à décimer sa famille — mais en est-il vraiment la cause ? On pourrait aussi se demander s’il est vraiment un monstre, car c’est par une grammaire bureaucratique qu’il commet des actes inhumains. Il inhume, à l’origine, des êtres humains pour libérer leurs âmes après leur mort. Cette purification de l’âme n’est qu’une lubie née de son Livre des morts tibétain. Une âme qui est omniprésente et qui apparaît sous la forme d’une composition vocale (Bach disait que le chant était la voix de l’âme), jusqu’à en saturer l’espace sonore à la fin du film.

Ce film tchèque est donc une manière saisissante d’étendre la pensée d’Arendt au format cinématographique, qui permet une transcription en sons et en images du basculement psychologique d’un homme vers la création chimérique d’une société idéale.

Copyright Malavida

Elouan Chovet

S'inscrire à notre newsletter