Lecture iconologique, analytique et critique d’un chef-d’œuvre de Lars Von Trier : Melancholia

CRITIQUE ANCIENS FILMS

Yanko Nikitine-Didi

10/18/20254 min read

Texte qui n'est pas exempt de spoilers diverses et variés sur le film.

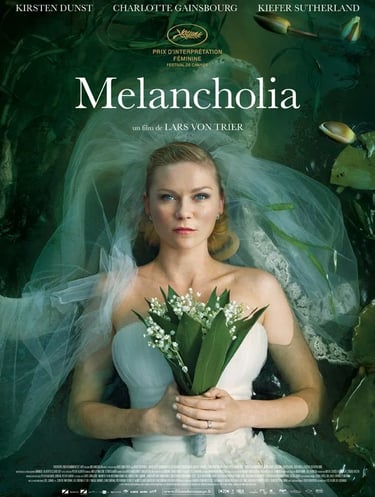

Melancholia, prix (mérité) d’interprétation féminine du festival de Cannes en 2011, a un marqueur propre à beaucoup de grands films : il laisse penser. Alors j'ai laissé cours à ma pensée...

Le premier plan du film reprend l'enchaînement canonique des astres du début de 2001 : L'Odyssée de l'espace, filmés cette fois de profil, sur une musique autrement plus angoissante. Les planètes ne suivent plus la course harmonieuse de Kubrick : elles se heurtent, explosent, s’entre-détruisent. Le futur est déjà inscrit dans ce prologue, et il s’annonce funeste...

Un peu plus tard dans le film (mais plus tôt dans le récit), Justine (Kirsten Dunst), malheureuse dans sa cérémonie de mariage, disproportionnée par rapport à ses besoins intimes, sort en robe de mariée, marche jusqu'au terrain de golf du château des festivités et s'assoie sur la pelouse. Elle lève les yeux, contemple le ciel et y observe une étrangeté, sans pouvoir spécifiquement l'identifier. Impossible de ne pas (re)penser à Virgin Suicides de Sofia Coppola. 12 ans plus tôt, la même Dunst s'allongeait déjà sur une pelouse similaire avec un amant qui la laissait en plan, face à elle-même. Elle contemplait alors le ciel de la même manière : totalement impuissante.

Melancholia s'assume comme issu d'autres imaginaires dès l'affiche : un plan du film qui cite le tableau Ophélia de John Everett Millais, explicitement montré lors d'une brève autre séquence. Cette filiation picturale s’affirme encore dans le second plan, où Les Chasseurs dans la neige (tableau également convoqué dans Solaris d'Andrei Tarkovsky, pour ajouter une strate d’intertextualité...), qui évoque la mélancolie de chasseurs qui reviennent sur leur terre s’embrase lentement, consumé par les flammes. D'autres œuvres surgissent ça et là, de manière éparse, mais ce qui fascine, c'est la vision à laquelle Lars Von Trier est parvenu : faire d'un champ contre-champ absolument hétérogène (l'immensité cosmique kubrickienne face au regard blessé d’une lycéenne chez Coppola) la matrice d'un film devenu à son tour une référence majeure. Cette hétérogénéité irrigue jusqu’à même le dispositif filmique qui s’en suit.

Le film, passé son introduction, se compose de 2 parties. La première, une critique assez cinglante de la bourgeoisie, est filmée selon les modalités esthétiques du Dogme95. Mouvement lancé par Thomas Vinterberg et Lars Von Trier lui-même qui stipule, entres autres principes arbitrairement fondés, de dépouiller les films de correctitude, de revenir à une sobriété formelle expressive, originale, à des prises de vue improvisées, réalisées sur le vif... Donc un style obligatoirement nerveux, brutal, à l'allure vériste, voire naturaliste. Lars Von Trier coupe systématiquement court à ces prises à la fin de chaque action lancée pour leur donner un caractère autrement plus tranchant et ironiquement noir sur la condition de Justine, qui subit un véritable supplice de regards, de mots, de gestes, tous plus frénétiques les uns que les autres, jusqu'à l'excès total, vomitif, de la cérémonie bourgeoise (une cérémonie d'autant plus contraignante qu'un mariage engage à des principes (qu’on le veuille ou non) anti-libertaires).

Dans la seconde partie, le dispositif filmique reste le même mais les plages de temps s'étirent et avec elles le souffle du film se fait plus mélancolique. Le corps de Justine semble l’avoir miraculeusement lâché dans la courte ellipse qui sépare les deux parties. Ce dernier se fane, il se refuse à la vie et Justine meurt lentement avec. A cet instant, le spectateur attentif sait (ou sent) que le film raconte la dépression. Cet état latent de grande tristesse, de désespoir, d’absence de motivation. Non seulement parce que Justine l’est, et qu'on l'a vue le devenir, mais aussi parce que comme Alien avant lui, qui était l’incarnation métaphorique de la grossesse d’une femme, en reprenant dans sa structure un cycle semblable à celui de la naissance (de la fécondation de l'alien à "l'accouchement" du vaisseaux, en passant par la course contre le temps spermatozoïdesque des personnages, qui veulent survivre à tout prix), Melancholia épouse, lui, la courbe de la dépression. Ses premières images sont radieuses ; les douces teintes blanchâtres se laissent colorer par les reflets du soleil sur l'optique. Puis, la mise en scène, à fleur de peau, frôlant les corps, écorche, irrite le spectateur par des effets véristes. Enfin, sur un même mode, celle-ci ralentit et traduit une acceptation de la perte d'espoir, du vide auquel un être dépressif s'abandonne. Mais plus que la dépression, que la promesse d'une ultime représentation d'un état insaisissable avant que le cinéma ne s'en empare, ce film me ramène à des angoisses existentielles profondément vertigineuses. Il me rappelle, plus fort qu'aucun autre film, que tout prend fin. La vie aussi. Il nous ramène de force à notre misérable condition pascalienne de mortel, nous presse dans une urgence : peut-être faut-il profiter de cette existence avant qu'il ne soit trop tard, avant de laisser place soi-même au vide. Ainsi, le dernier plan du film se situe comme la plus belle et la plus terrible image de sérénité que le cinéma nous ait offert depuis Kubrick. Une image où seule la lumière de la salle demeure.

Yanko Nikitine-Didi