La Collectionneuse d’Éric Rohmer : critique

CRITIQUES ANCIENS FILMS

Martin Cadot

10/31/20243 min read

Ce film de 1967 invite à un étrange et malaisant retour en arrière, bien plus qu’à une simple célébration d’un chef-d'œuvre classique. Au-delà du plaisir cinématographique, il soulève aujourd’hui des questions brûlantes autour du désir et de la place de la femme, nous confrontant à une vision de l’objectification féminine ancrée dans un « male gaze » souvent dérangeant. Si à l’époque ce regard pouvait sembler banal ou même audacieux, il nous interpelle aujourd’hui avec une crudité et un malaise presque insupportables. La réaction naturelle est de s’en distancer, de rejeter ces personnages et leur conception archaïque des relations. Pourtant, ce choc initial m’a permis de redécouvrir une autre facette du film, où se dessine, derrière le malaise, une réflexion profonde sur le vide et le désir.

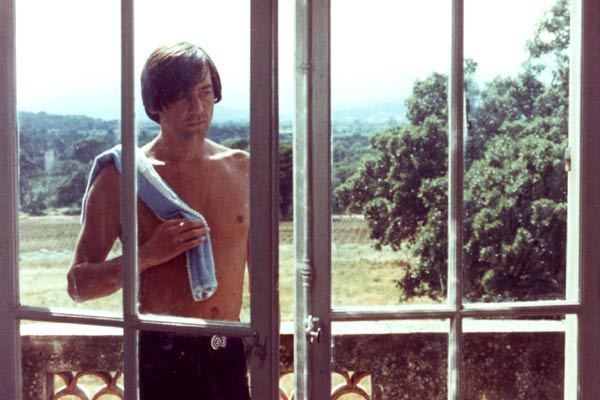

Dès les premières minutes, le film nous plonge dans une contemplation étrange du « rien » : Adrien, le personnage principal, décide de « ne rien faire » pendant quelques semaines, s’isolant dans une maison entourée de vastes paysages. Ce choix, qui se voulait une forme de détente, devient au contraire une expérience introspective, une confrontation avec le vide que la société contemporaine (déjà à l’époque) peine à accepter. Adrien, incapable de s’abandonner totalement à l’oisiveté, voit ses pensées envahir ce vide, révélant que même l’inaction est un acte saturé de désir et de réflexion. L’espace serein de cette maison isolée est vite teinté d’une tension sourde, comme une promesse de quelque chose qui ne peut rester intact.

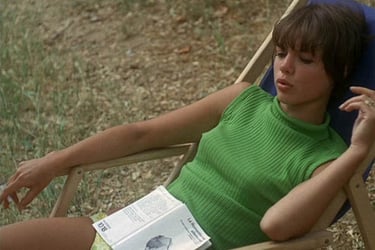

L’arrivée de Haydée dans cette maison transforme ce vide contemplatif en un terrain de jeu déséquilibré pour le désir. Jeune femme insouciante, « collectionneuse d’hommes » selon le récit, elle s’immisce dans la vie d’Adrien et de Daniel, apportant une dynamique inconfortable. La caméra, qui s’attarde sur elle comme sur un objet de désir, nous pousse à ressentir cette prédation silencieuse, ce désir qui ne respecte pas la femme en tant qu’individu. Ce malaise est décuplé par la manière dont Adrien et Daniel rôdent autour d’elle, comme si elle n’existait que pour satisfaire leur besoin de distraction dans ce vide. Le spectateur est pris dans une tension qui le pousse presque à rejeter l’œuvre, à éteindre l’écran.

Pourtant, persévérer révèle une dynamique plus complexe. Adrien et Haydée entament un jeu de séduction subtil, où la manipulation devient une condition du désir. Comment faire naître une attirance lorsque l’autre ne nous aime pas de la même manière ? La jalousie s’invite, tout devient âpre, et le désir émerge finalement à travers ces détours et ces tensions. Malgré le poids des personnages, la lente émergence de l’intimité et la douceur de certains gestes apportent un contrepoint inattendu à cette froideur.

La collectionneuse ne se distingue peut-être pas comme un chef-d’œuvre, mais il ouvre une porte vers une réflexion brutale et contemporaine sur le désir et l’amour. C’est une œuvre qui, bien que dérangeante, éveille des questionnements en phase avec une époque en quête de sens, et qui nous pousse à réexaminer les dynamiques de séduction sous un jour moins idéalisé, plus brut et parfois inconfortable.

Martin Cadot

Copyright Les Films du Losange

Copyright Les Films du Losange

Copyright Les Films du Losange

S'inscrire à notre newsletter