Furiosa : Une mythologie Mad Max

ARTICLESCRITIQUES ANCIENS FILMS

Baptiste Brocvielle

8/3/2025

Parmi les innombrables et éternels débats qui créent l’ébullition au sein des cinéphiles, il revient régulièrement la question de la meilleure saga cinématographique. Si certaines s’illustrent par un univers si fort qu’il éclipse ses réalisateurs (Star Wars, Harry Potter), d'autres jouissent d’une pluralité de visions sur un même sujet (Mission Impossible, Alien). Sous l’égide de son créateur George Miller, une saga trop souvent oubliée concentre pourtant les deux qualités : Mad Max.

En 1979, Mad Max devient le film le plus rentable (rapporté à son budget) de l’histoire du cinéma, un record qu’il conservera 20 ans. Une mise en scène brutale, au rythme effréné et aux cascades terrifiantes de réalisme : un style unique est né. S’il ne crée pas le genre postapocalyptique, Miller lui donne, avec Mad Max 2 (1981), une identité visuelle inédite et immédiatement reconnaissable par le grand public. L’opus suivant, Mad Max : Au-delà du Dôme du Tonnerre (1985), poursuit l’élaboration d’une esthétique punk, à travers ses costumes et ses décors exubérants. En 2024, la suite tant attendue d’une saga ravivée par l’exceptionnel Mad Max : Fury Road (2015) sort en salle : un préquel centré sur le passé d’un personnage qui marqua les esprits, l’Imperator Furiosa. L’accueil public, cependant, se révèle plus timide que prévu, et beaucoup de spectateurs - pourtant fervents admirateurs du précédent opus - se disent déçus. Un phénomène bien connu, que les showrunners de The Wire illustraient par cette allégorie : à l’image d’un enfant face à une glace, le spectateur moyen réclame ce qu’il connaît déjà, aspire à reproduire inlassablement l’expérience qui l’a séduit [1]. Or ce n’est pas, et ne sera jamais, la mission d’un artiste. Satisfaire n’est pas créer.

Furiosa : une saga Mad Max ne donne pas au spectateur adulateur de Fury Road ce qu’il attendait - il propose autre chose. Ce faisant, il devient l’incarnation, davantage que son prédécesseur, d’une double synthèse : celle d’une épopée postapocalyptique enrichie durant plus de quatre décennies, et celle des obsessions de son réalisateur visionnaire. Plongeons ensemble, par le prisme de Furiosa, au cœur de la saga Mad Max. Explorons l’esprit de son auteur George Miller, à travers les méandres de son œuvre mythologique.

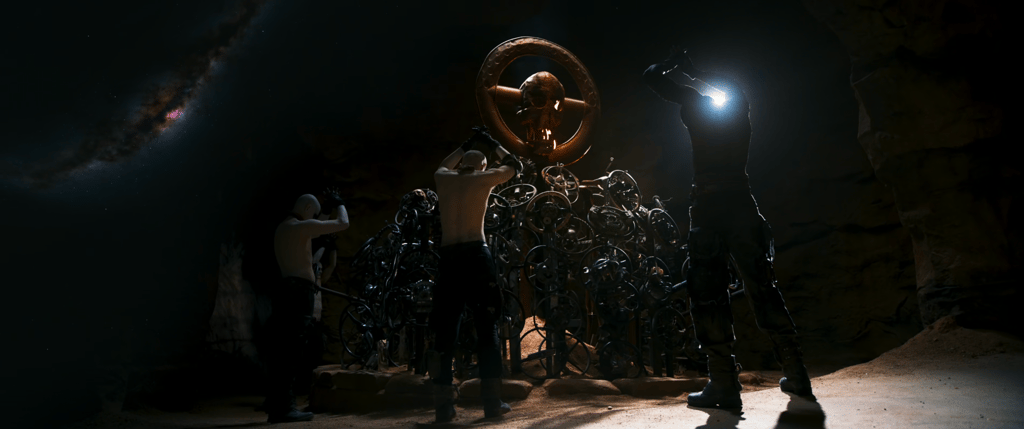

© Warner Bros. Feature Productions Pty Limited and Domain Pictures, LLC.

I. La fureur comme moteur : d'un pôle à l'autre

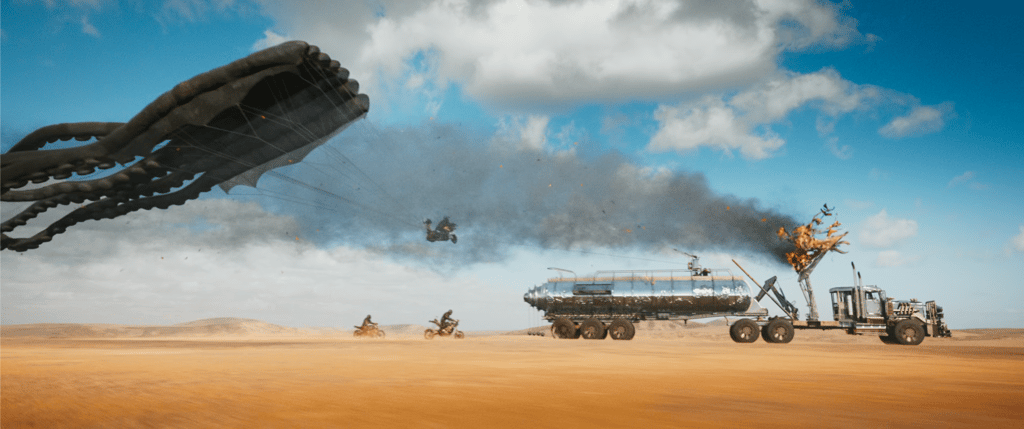

La première rupture avec Fury Road s’évalue à l’échelle temporelle. Furiosa se déroule sur une quinzaine d’années (en plus d’être le plus long film de Miller) contre quelques jours pour Fury Road. Or si le récit se dilate, l’image aussi. Le film multiplie les plans-séquences ou a minima d’une durée largement supérieure à la moyenne de la saga. Mad Max premier du nom s’était en effet distingué par son montage très rapide, sa « musique visuelle » [2] selon Miller qui place le rythme d’un film avant tout le reste dans son processus de réalisation. Dans Furiosa, la longueur des plans ne saurait donc ralentir le tempo du métrage. L’on pense notamment à la séquence d’attaque du Porte-Guerre, loin de tomber dans la redite de Fury Road, car filmée avec peu de coupures et par une caméra qui navigue en temps réel au cœur de l’affrontement.

Toujours dans une posture de rupture avec certaines traditions de la franchise, on remarque l’absence de séquences d’action accélérées au montage. Un procédé pourtant utilisé dans trois des cinq opus, Miller ne cachant pas son amour pour le cinéma de Buster Keaton. Les seuls plans accélérés sont ici fixes, des « time lapses » dont le nom résume l’objectif poursuivi et leur pertinence dans un film qui repose sur des ellipses temporelles.

Ce constat quant à une frénésie plus contrôlée se poursuit lorsqu’on met quelques secondes de côté (à contre-cœur) le flux visuel qui défile à l’écran. Une expérience qui n’est pas un choix pour certains, comme le découvrait George en 2015 : « Des aveugles m'ont dit qu’ils "regardaient" Fury Road uniquement par l’expérience sonore. Et qu’ils comprenaient tout » [3]. D’autant plus pour un cinéaste qui ne cessait de citer l’une de ses icônes au sujet du même film : « Quand un film est bien fait, on devrait pouvoir couper le son et toujours comprendre l’histoire » (Alfred Hitchcock).

Désormais incapables de parasiter notre jugement, l’image laisse place à une autre composante capitale de chaque Mad Max : le son. Comme si Miller avait voulu proposer une expérience différente à ces auditeurs, il choisit d’opter pour une bande originale bien plus discrète. Là où les morceaux orchestraux de Fury Road étaient aussi épiques et que l’action qu’ils accompagnaient, Furiosa préfère laisser bruits et sons prendre le pas, afin de produire un langage sonore plus subtile. Ainsi que le rappelle Robert Mackenzie, ingénieur et concepteur sonore, « l'une des règles des Terres Désolées, c’est que l’objet doit être trouvé et qu’il doit pouvoir être réutilisé » [4]. Un principe qui s’applique également à son travail : le bourdonnement des abeilles, autour du fruit que Furiosa cueille, s’accélère et s’intensifie au même rythme que le danger approche. Le ralenti du V8 se fait ostinato, et son rugissement au cours d’un silence - sonorisant l’émotion – devient leitmotiv. À la musicalité visuelle de Miller s’ajoute la symphonie des balles, des corps et des moteurs.

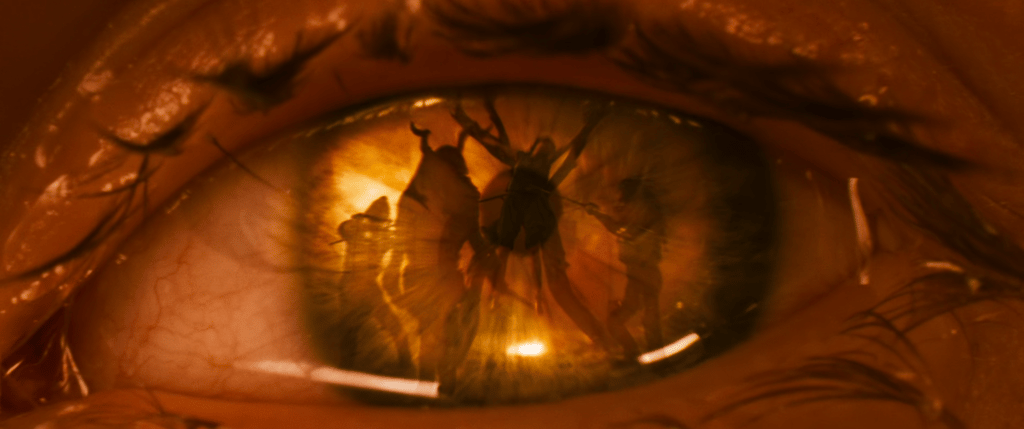

Une volonté de prolonger auditivement l’impact du récit qui se retrouve dans le rapport au dialogue. La tyrannie de l’image de Fury Road, ses cris et grognements laissent place à un récit qui compose bien plus avec des mots. Il est en effet conté par un narrateur, l’Homme-Histoire, dont on suppose que Miller se fait l’intermédiaire en illustrant les propos. Les personnages de cette épopée sont de même bien plus bavards, Dementus en tête dont la menace semble bien plus verbale que physique : c’est lorsque Furiosa lui ôte la voix qu’il est définitivement vaincu. Le film se clôture même par un ultime échange entre les deux ennemis, Dementus et Furiosa, là où le rideau de fer de Fury Road se refermait sur un dernier regard. Miller ne délaisse néanmoins pas la maestria filmique qu’on lui connaît et demeure pleinement un cinéaste de l’iris. C’est sur la rétine de Furiosa, dont le traumatique reflet de la mort d’une mère martyr s’imprime, que s’attarde sa caméra. Le casting d’Anya Taylor-Joy est, dans ce sens, excellent : ses échanges de regard avec Pretorian Jack sont à couper le souffle d’émotion.

Fury Road explorait déjà pleinement à son échelle le rapport à la création artistique dans un monde ravagé. Le moindre objet, devenu vestige, est exposé sur ses vêtements ou sa voiture, rendus à la fois musée et vitrine. Comme Miller le précise : « Ce n’est pas parce que c’est un monde appauvri que les gens cessent de créer de belles choses » [5]. C’est dans l’inutile que réside le luxe, une façon de faire survivre la beauté à travers l’art de l’objet trouvé - une humanité là où tout n’est que machine. Le fait de couvrir une telle période dans Furiosa est par conséquent un bonheur pour l’architecte visuel qu’est Miller qui, particulièrement à travers ses décors, costumes et véhicules évoluant au fil du film, peut s’adonner à une narration environnementale.

L’un des rares artefacts qui échappait à cette logique, du moins de l’extérieur, était le Porte-Guerre. Furiosa corrige cet écueil et pare son Porte-Guerre, « le plus bel engin de la Désolation », d’une fresque antique embossée et d’un métal chromé. Le véhicule principal du film, transportant les protagonistes vers leur destin, devient ainsi à lui tout seul vecteur d’une histoire sculptée à même l’acier (celle d’Immortan Joe en l’occurrence).

Quant au costume évolutif, c’est l’exemple de l’antagoniste Dementus qui vient d’abord à l’esprit. S’il débute le long-métrage maculé d’une toile de parachute devenue coule blanche (l’artistique à partir du technique, encore) et de cheveux blonds, cette apparence messianique mutera au fil du récit. La pâleur de son habit est en effet rapidement entachée lorsqu’il découvre le « sang du ciel », un fumigène rouge projeté sur lui, qu’il en prend la couleur et devient Red Dementus. Les années passent et la couleur s’estompe, ne demeure que la noirceur d’un homme qui ne se distingue que par son vice : Dark Dementus. Au-delà d’une esthétique, l’habit se fait témoin des nuances de celui qui le porte. C’est ainsi que Furiosa, quand vient l’affrontement final, s’en empare et s’en pare. Une façon pour elle de se réapproprier les actes cruels d’un homme qui ont malgré tout façonné la femme qu’elle est devenue.

George Miller se fait l’héritier contemporain du cinéma de Keaton en ce que l’action ne se limite pas pour lui qu’à un spectacle visuel : elle est un creuset scénaristique, où le récit se développe bien plus qu’en dehors. Il rappelle que « les scènes d'action doivent toujours être motivées par les personnages. S’ils sont bien écrits, leur combat crée un conflit croissant qui oscille et les transforme. Sans cette dramaturgie élémentaire, les séquences d’action ne sont que des calories vides » [4]. Dans Furiosa et à l’instar de Fury Road : c’est du chaos de la bataille, agent catalytique, que naît l’amour. Mais dix ans plus tard, force est de constater que personne n’a su s’inscrire dans les pas de l’Australien et n’effleure la justesse de son regard sur le cinéma d’action. Mission Impossible : The Final Reckoning (2025), dernier opus de la saga d’action la plus consacrée par le grand public, se révèle être un film ringard et ennuyeux : un amas de calories vides. Or si personne ne se met à son niveau, Miller n’a d’autres choix que de s’inspirer de lui-même.

II. Une perpétuelle réinvention : les leçons

de la désolation

En tant que passionné de l’art de la narration, George Miller sait que chaque histoire n’est qu’une redite, une adaptation avec un regard moderne (totale ou partielle) d’un récit passé. Ainsi lorsqu’il doit, dès 1980, aborder la suite de Mad Max, la singularité du séquel n’est pas un idéal. Il veut façonner une dystopie cohérente, bâtir un socle authentique qui lui offrira une totale liberté de ton dans sa mise en scène et ses décors. Pari réussi quand sort Mad Max 2, dont l’esthétique punk irriguant chaque véhicule et costume marquera le genre postapocalyptique durablement. Un univers visuel si frappant qu’il deviendra le code principal de la franchise.

Là où Miller s’illustre, c’est qu’à la sortie de chaque nouvel opus, il saisit l’opportunité d’enrichir son univers. Entouré de ses équipes, la préproduction est une période où la créativité est reine et où l’objectif commun est l’élaboration d’un environnement le plus crédible possible, tout en y apportant des éléments inédits. Chaque détail d’une moto, chaque objet scintillant d’un uniforme doit avoir été placé là pour une raison, être soumis à la logique de ce monde fictif : « Il y a une logique derrière absolument tout » [2]. Il est alors grisant en tant que spectateur de remarquer leur attention au détail et les liens entre les opus d’une saga qui s’étale sur 45 ans. Comment les architectes de cette civilisation déchirée puisent, à l’échelle de leur propre chronologie, dans des thèmes, des situations, des objets déjà vus afin de les modifier, de les réadapter, de les combiner.

La poudre blanche qui recouvre la peau des War Boys est déjà présente sur un enfant de Mad Max : Au-delà du Dôme du Tonnerre, la boite à musique de Mad Max 2 est de retour dans Fury Road… la liste des clins d’œil, déjà longue, s’allonge avec cette nouvelle entrée dans la saga. Dès l’introduction de Furiosa, l’œil averti discerne que le long zoom vers le cœur de l’Australie est une dynamique amplifiée du troisième Mad Max. Si l’ouverture de ce dernier nous faisait survoler le désert aride et laissait apparaître la courbure de la Terre, ce cinquième opus débute son zoom directement depuis l’espace. Miller insiste sur l’aridité du continent tout entier afin que la découverte de la Terre Verte, oasis paradisiaque, soit bien plus intense.

Même constat quant aux schémas des scènes d’action. L’attaque du Porte-Guerre évoquée plutôt se distingue en intégrant une dimension aérienne à la poursuite : les motos ennemies se transforment en paramoteurs afin d’approcher le convoi au plus près. Si Mad Max 2 ajoutait déjà cette dimension verticale à sa séquence finale, à travers l’autogire piloté par le Gyro Captain, Furiosa en fait une composante à part entière de sa séquence d’action centrale.

La bataille du Moulin à Balles est encore plus intéressante à remettre dans le contexte de la saga. On y suit les deux protagonistes luttant chacun de leur côté de façon totalement différente. Si Pretorian Jack lutte contre ses poursuivants avec le Porte-Guerre, Furiosa se place en tireur d’élite afin de le couvrir. On assiste alors à une pure réinvention dans la dynamique et la géographie de l’action : l’affrontement ne se fait plus sur la route mais dans un lieu clos qui permet néanmoins la superposition d’une bataille fixe et mouvante. À cela s’ajoute l’utilisation de l’environnement, notamment de cette cheminée qui abrite Dementus. Furiosa y concentre ses tirs et Jack finira par lancer son Porte-Guerre dessus afin de la faire s’effondrer et d’obtenir une diversion. Une séquence d’un tel ludisme nous rappelle que chez certains (Martin Scorcese pour n’en citer qu’un), 80 années ne suffisent à altérer la jeunesse d’un regard sur l’art.

Là où Furiosa s’inscrit le plus en tant que somme d’une saga (l’aspect mythologique mis de côté) c’est bien vis-à-vis de son antagoniste. Dès le premier Mad Max, Miller met en scène un ennemi extrêmement marquant : Toecutter. Chef d’un gang de motards ultra-violents, sadique et imprévisible, il se fait miroir noir d’un Max Rockatansky policier, dernier rempart de la justice dans un monde à l’aune de l’effondrement. Loin de craindre cette issue inévitable, il saisit l’opportunité qu’elle crée. Il embrasse le chaos de l’anarchisme, le répand par son comportement théâtral, hanté, aux égarés qu’il commande. Autant de bases sur lesquels ses successeurs, au sein des films suivants, vont s’appuyer pour crever l’écran.

Comme dit plus tôt, Mad Max 2 pousse les curseurs du punk à fond. C’est donc dans un apparat des plus léger, composé d’un slip et d’un harnais de poitrine en cuir noir (qui invoque le BDSM), qu’Humungus apparaît. Il n’est qu’un corps, un colosse de muscle, dont le visage nous est caché par un masque de hockey. Une masse qui ne sert pourtant pas à la violence physique, mais davantage à décupler les propos d’un despote qui domine par les mots. Quant à sa vie passée, elle peut être devinée au détour d’une photo de lui et sa femme, seul vestige de sa bonté. Il s’érige dans un alliage de chef de guerre, de gourou et de tortionnaire qui confirme le retour de l’humanité à un stade primaire.

Au-delà du Dôme du Tonnerre a une place particulière dans la saga Mad Max. En partie à cause de la mort de Byron Kennedy, producteur et meilleur ami de Miller, le film rompt le ton brutal et nihiliste précédemment établi : il est temps d’apporter une lueur d’espoir dans ce chaos qui semblait infini. Cela se traduit notamment par un « méchant » beaucoup plus ambigu, qui prend les traits d’une cheffe politique charismatique incarnée par Tina Turner. À travers sa gouvernance de Bartertown (Ville du Troc), Entity tente de construire une nouvelle société à partir d’un lieu de commerce. Tous les moyens sont bons, de la violence à la manipulation, pour parvenir à reciviliser la population. Une reconstruction ambivalente, mais qui semble être l’une des seules réponses viables face à la barbarie qui domine les Terres Désolées.

30 ans plus tard, Fury Road est un retour aux sources. Thématiquement, formellement, et même dans sa production. L’acteur Hugh Keays-Byrne, qui jouait Toecutter, revient pour incarner Immortan Joe. Un tyran déifié, propriétaire de l’eau, de la nourriture et des femmes réduites à leur fonction biologique. Le contrôle des masses atteint son paroxysme à travers la création d’une religion, un culte de la mort dont les fanatiques War Boys sont victimes. Une tyrannie patriarcale qui jouit de la désormais rareté des ressources vitales pour créer un pouvoir absolu fondé sur l’endoctrinement. À demi masqué, portant une ceinture de guerre et un simulacre d’armure ornée de médailles, Immortan est l’incarnation ultime d’un empereur dont le règne semble immortel.

Entre en scène Dementus : qui s’exprime avec un fort accent qui teinte ses envolées lyriques d’un constant ridicule ; dont le harnais de cuir noir laisse apparaître un physique massif ; qui s’empare de Gastown afin d’y installer ses sujets ; dont l’objectif de dominer les Terres Désolées passe par le contrôle des trois haut-lieux et des ressources qu’ils produisent. En somme, un pur antagoniste Mad Max. Mais à la différence de ses prédécesseurs, il se distingue par la place centrale qu’il occupe dans l’intrigue. L’ennemi était en effet jusqu’ici tellement dominant, qu’il agissait surtout en tant que général, en retrait des lignes de front, donnant ses ordres à la chair à canon. En ce qu’il est un homme d’ambition, en pleine recherche de devenir légende, Dementus est pleinement impliqué dans chaque bataille. Ersatz de centurion, il place son trige en fer de lance d’une cavalerie motorisée.

C’est en plein cœur de cette ascension sociale qu’est propulsée Furiosa. Encore très jeune, sa vie et son destin seront à tout jamais marqués par les cruautés dont elle est témoin à travers cet homme. Un antagoniste qui devient, pour la première fois à cette échelle dans la saga, moteur du développement du protagoniste. Par la souffrance qu’il a fait subir à Furiosa, il a nourri une haine plus puissante que tout autre catalyseur : « Tu t’es extirpée d’un tombeau plus insondable que l’enfer. Une seule chose permet ça. Pas l’espoir, la haine. » On comprend, à l’instar d’Humungus, que lui aussi a perdu sa famille dans une injustice devenue norme. Ses actes terribles n’étant mu que par une vengeance inépuisable, ne servant qu’à combler un instant son chagrin. Il se fait miroir de ce que la soif irrépressible de vengeance peut engendrer. Un parallèle avec la première incarnation de Max qui, lorsque sa famille lui est arrachée, devient un parangon de violence démente (dement-us) : « L’espoir est un leurre. Si tu ne peux pas réparer ce qui est cassé, tu deviens fou ». À l’instar de Sam Raimi et de sa trilogie Spider-Man, où chaque super-méchant se faisait reflet amplifié d’une facette d’un Peter en quête de soi, Dementus agit comme un avertissement sur Furiosa. En passe de devenir à son tour une figure puissante de la Désolation par la violence, elle choisira d’utiliser sa force autrement - au service des opprimés - et de devenir un mythe

III. La théogonie Furiosa : de clandestine à figure divine

C’est désormais clair, Mad Max est une saga hautement cohérente : chacun de ses films, sous le contrôle de George Miller, s’inscrit dans un héritage formel et thématique durable, de près d’un quart de siècle. La dimension mythique, la volonté de créer une mythologie filmique est de ce fait présente dès les origines de la franchise. L’introduction de Mel Gibson dans Mad Max, par un enchaînement de plans qui ne dévoilent pas son visage, participe déjà à l’iconisation du protagoniste. Ainsi qu’il forge une essence visuelle inédite et inoubliable, Mad Max 2 affirme ce ton mythologique dès sa première séquence. Un traveling avant nous amène vers un Mel Gibson éclairé tel un demi-dieu, dont les réminiscences de sa légende nous apparaissent brièvement en noir et blanc. Un héros est né, et son récit nous est conté.

De même, l’odyssée de Furiosa nous sera narrée. Libéré de l’ultra-réalisme de la mise en scène de Fury Road, Miller peut embrasser son amour du récit mythique et déployer une pure allégorie graphique. Une démarche qui se traduit à l’image par une utilisation singulière des effets numériques. C’est l’un des griefs principaux reproché à Furiosa : le rendu de ses CGI, particulièrement ses arrière-plans. De plus lorsque comparé à Fury Road, de 10 ans son ainé, qui semble plus abouti plastiquement. Avec un budget de production supérieur, il ne faut pas longtemps au vif d’esprit pour en déduire que cette esthétique que déploie Furiosa est un choix résolument artistique.

Miller ne souhaite pas, à l’inverse de toute une industrie, que ses effets deviennent invisibles. En ce que le film n’est qu’un long mythe qui nous est transmis, le réalisateur incarne l’intermédiaire, le rêveur qui projette son interprétation à l’écran. Impossible alors d’aborder la mise en scène à travers le naturalisme visuel de Fury Road. La frontière entre réel et fictif doit être brouillée. Là où la tendance est à rendre le plus tangible possible les effets numériques superposés aux acteurs et objets capturés, les VFX de Furiosa et leur onirisme semblent contaminés un environnement qui semblait réel. Une sorte de fine « uncanny valley » (vallée de l’étrange) qui, par son omniprésence, nous fait constamment douter quant à la véracité de ce qui nous est montré. Un parti-pris déstabilisant pour le spectateur contemporain, bercé aux films de super-héros cherchant à tout prix à encrer un univers de bande dessinée à un contexte moderne et réaliste. Un style graphique que Miller choisit au contraire d’épouser, nous rappelant que Furiosa devait être à l’origine un film d’animation japonaise.

Une démarche artistique renforcée par son abandon lorsque injustifiée. Un effet en particulier demeure très subtil, voire invisible : la superposition des visages d’une Furiosa jeune et adulte. Pour que la transition entre les deux actrices soit la plus fluide possible, Miller utilise une technologie proche du « deep fake » afin que les traits d’Anya Taylor-Joy s’impriment progressivement sur les traits d’Alyla Browne, au fur et à mesure qu’elle grandit. La manipulation numérique agit alors en dehors du cadre du mythe, elle permet d’atténuer un obstacle qu’implique la production viable de son adaptation (filmer la même actrice durant 15 ans). Notre suspension d’incrédulité, pleinement sollicitée, s’en voit quelque peu allégée.

L’autre acteur qu’il est difficile de reconnaître, sous ses traits de tyran impulsif, c’est Chris Hemsworth. Miller s’amuse en effet à déconstruire immédiatement le passé mythologique de son camarade australien : exit le charismatique dieu du Tonnerre Thor, place à Dementus - son nez roman aquilin, sa longue barbe et son accent caricatural. Un rôle qui envie l’autre, le mortel jalouse le dieu.

Car dans un monde sans hier et sans lendemain, l’obsession des Hommes est de parvenir à laisser une trace indélébile dans le sable. Survivre par le souvenir dans cette ère technologiquement amnésique : plus de vidéos, de photos, de livres… seule la mémoire des autres compte. La transmission retrouve une place cruciale car, comme les trésors antiques que l’on expose sur son habit, le culte des souvenirs participe à la survie de l’identité - tant collective qu’individuelle. La fonction prime sur l’individu, le nom est l’apanage du dominant : les dominés ne sont que des globulards, des pondeuses (qui écriront sur le mur de leur prison : « nous ne sommes pas des objets ») et des War Boys [6]. Parmi eux, l’Homme-Histoire, dernier rempart contre cette dégénérescence culturelle : « Je peux t’apprendre, travailler ta mémoire ». Il est protégé par un Dementus qui semble avoir compris l’enjeu de la transmission, qui prend une jeune Furiosa sous son aile et lui confie l’ours en peluche qu’il portait dans le dos, héritage de sa famille. L’espoir disparaît aussitôt qu’il renomme l’orpheline « Petite D », et rejette le peu d’identité qu’il lui reste au profit de sa mégalomanie : en faire une copie miniature de lui-même.

Un rapport à la mémoire qui, une fois n’est pas coutume, irriguait déjà la saga avant cela. Mad Max 2, encore lui, débute et se clôture sur ce sujet : « Il ne reste que des souvenirs » (au cours de l’introduction décrite plus haut), « il vit dans mes souvenirs seulement » (dernière ligne du monologue final). Un enjeu que poursuit et amplifie le Mad Max suivant : la transmission y est sujet central. La moitié du film se déroule au côté d’enfants qui ne connaissent que ce monde dévasté et qu’il faut éduquer à la beauté passée pour que l’espoir subsiste. Un moyen de recréer l’unité au sein d’un âge de l’individualité, à travers le souvenir d’un passé commun : « Ce n’est pas l’Histoire d’un, c’est notre Histoire à tous. On doit l’écouter et se la rappeler pour la dire aux nouveau-nés de demain ». Notons enfin que la dernière phrase prononcée par Furiosa dans Fury Road, avant d’arracher la mâchoire d’Immortan Joe, est identique à la première qu’elle adresse à Dementus, une fois adulte : « Tu te souviens de moi ? ».

Là réside la pertinence de l’utilisation que fait la saga Mad Max du préquel. Procédé désormais courant et trop souvent vidé de sa substance, Miller fait de son antériorité un atout, compose avec le souvenir. Le spectateur connaît déjà les combats remportés par l’Imperator dans Fury Road, l’a déjà rangé parmi les icônes modernes du cinéma d’action (bien plus que Max d’ailleurs). Il peut donc partir de cette empreinte que la protagoniste a laissée dans les mémoires pour s’adonner à la décupler, élever le personnage au rang de mythe. Furiosa devient la théogonie d’une héroïne qui s’accomplit véritablement dans Fury Road, par « la rédemption » qu’elle obtient en libérant d’abord les épouses, puis la Citadelle toute entière.

Le film n’était même pas sorti que le processus était enclenché : via l’affiche de cinéma dévoilée à la Comic Con Experience (voir en haut de la page). Furiosa y est représentée dans une posture sculpturale quasi-messianique : bras écartés, s’élevant au-dessus de la masse des innombrables victimes anonymes des Terres Désolées. Derrière elle, tuyaux, échappements et pistons disposés circulairement, dans une symétrie frontale, forment une sorte de halo post-industriel. Une roue solaire dont Furiosa est le point de fuite. À cela s’ajoute une monochromie dorée qui fusionne corps humain et métal, l’Homme étant désormais indissociable de la machine (un bras mécanique le confirme). Un poster qui empreinte énormément à l’iconographie religieuse, signifiant explicitement à son spectateur l’iliade dont il va être témoin, le mythe visuel d’une femme déifiée.

Dans la lignée de Fury Road, George Miller continue de déployer une fable purement féministe. Le récit s’ouvre dans le seul territoire viable et prospère du continent : la Terre Verte des Nombreuses Mères. Une micro-société gynécocratique et matriarcale dont l’autarcie repose sur l’écologie. C’est également la seule communauté connue qui ait érigé la transmission au rang de principe, s’inscrivant en tant qu’héritière lointaine du groupe formé par Savannah à la fin du troisième Mad Max : « Années après années, j’ai dit la Parole » (le premier Homme-Histoire serait en réalité une femme). Le contexte initial de Furiosa prend racine dans cet espace exclusivement féminin, dont la stabilité est perturbée par l’éruption d’hommes. En résulte une certaine misandrie dont Miller souligne les limites : c’est en épargnant la seule femme de la tente où est retenue Furiosa, dans un élan de sororité, que Mary Jabassa précipitera sa mort. Ce drame, couplé à l’enlèvement de Furiosa, produit néanmoins l’effet inverse. On peut supposer qu’en réaction, la tribu s’est radicalisée et a exclu les quelques hommes qu’elle tolérait, conduisant au système de ségrégation sexuelle décrit dans Fury Road. Une suite qui évanouit l’espérance retrouvée à la fin de Furiosa, lorsque les épouses embarquent dans le Porte-Guerre afin de regagner la terre promise. Devenue incultivable entre-temps, Furiosa découvre la chute de la nation gynéco-centrée qu’elle pensait éternelle. D’un côté la Citadelle, ses pondeuses et nourricières ; de l’autre la Terre Verte dont les mâles sont bannis, leur sperme prélevé. Le salut de l’humanité se situe hors de ces extrêmes, dans la fondation d’une société inclusive et égalitaire, dont on espère Furiosa se fera gardienne.

Un proféminisme évoqué frontalement par le tableau qu’on voit Old George, leader de Gastown, reproduire sur le mur de sa tour de guet : Hylas et les Nymphes (John William Waterhouse, 1896). Est dépeint Hylas, un jeune homme parti chercher de l’eau près d’une source, qui se fait emporter par des naïades. Des créatures mythologiques étroitement liées aux Vuvalinis (natives de la Terre Verte) dont l’apparente beauté dissimule une férocité cultivée. Une sylvitude et une liberté que, au cœur du chaos, seule la violence peut préserver. Un dualisme interrogé en janvier 2018, lorsque le tableau fut décroché puis remplacé par une affiche : « Cette [œuvre] présente le corps des femmes soit en tant que “forme passive décorative” soit en tant que “femme fatale”. Remettons en cause ce fantasme victorien ! ». Une démarche qui visait à interroger le regard artistique porté sur la femme, en particulier dans un contexte #MeToo, et à inciter les visiteurs à réfléchir aux questions d'égalité des genres. L’occasion pour Miller de faire indirectement référence à ce débat sur la représentation des femmes dans l'art, et leur potentielle objectification.

Son mythe féminin s’avère d’autant plus éloquent qu’il survient au cœur d’une saga qui était, jusqu’à Fury Road, un archétype de virilité voire de machisme – si on la survolait. En 2015, Miller rebat totalement les cartes et fait de Max un allié silencieux, qui suit et soutient la véritable héroïne du film : Furiosa. Un virage (antécédent au mouvement #MeToo [7]) qui n’est peut-être pas étranger au travail de James Cameron qui, de son Terminator à sa saga Avatar, a eu à cœur de porter à l’écran des figures féminines fortes, rivalisant avec des parangons de masculinité.

Un conflit dichotomique qui se traduit en pratique, à l’instar de tous les antagonistes de la franchise, par le rapport au mot. Par son omniprésence verbale, Dementus s’inscrit dans cette tradition orale redevenue norme vis-à-vis de la transmission du mythe. La rhétorique est pour lui sine qua none à l’élévation mythologique, afin de draper ses faits d’arme d’une dimension épique : « Do you have it in you to make it epic? (as-tu le pouvoir de devenir un mythe ?) ». Le mythe qu’il poursuit par la parole, Furiosa le forge par le geste, en silence. Inconsciemment, il mythifie oralement celle qu’il a toujours méprisée, et ne sera souvenu qu’en agent de sa théogonie.

IV. Miller mythologue & mythopoïète : en route

vers le passé

Pendant des siècles, les arts visuels furent des moyens de transmission d’un passé mythologique puis biblique. Or, en ce qu’il est un art balbutiant à l’échelle de l’humanité, le cinéma n’a que rarement été un tel vecteur de prosélytisme. À travers son univers dystopique, George Miller conte des « histoires qui se déroulent dans un futur dégradé, où l’on revient à des comportements médiévaux, voire prémédiévaux » [4]. De même s’inscrit-il dans les pas de ces artistes d’autrefois, qui mettaient leur génie au service du merveilleux religieux et de l’imaginaire mythique (la Renaissance italienne en tête), en créant sa mythopoïèse cinématographique.

Une démarche qui n’est pas sans rappeler un certain J.R.R. Tolkien qui, philologue et passionné par les textes antiques narrant des temps fabuleux, décide de forger sa propre mythologie à travers sa maîtrise des langues (Le Seigneur des Anneaux). Deux hommes épris de leurs racines lointaines et leur folklore : germaniques pour Tolkien et autochtones d’Australie pour Miller. Cette dernière étant considérée comme la culture vivante la plus ancienne sur Terre, dont il rappellera en interview être fier et chanceux d’être le descendant [3]. De plus, si l’œuvre de Tolkien n’est pas étrangère à son passé de soldat durant la Première Guerre mondiale ; la naissance de Mad Max trouve racine dans la terrible violence des accidents routiers australiens, dont Miller fut témoin en tant que médecin urgentiste. L’art comme échappatoire, l’imaginaire réaction d’une réalité délétère.

L’enjeu est alors pour l’Australien de transposer l’universalité du mythe à ce « nouveau langage » qu’est pour lui le cinéma. Là où les astres s’alignent, c’est que son ambition d’adapter l’obsession australienne pour la route lui permet de s’inscrire dans le genre qu’il considère comme composante nucléaire du cinéma, « son expression la plus pure » : le film d'action. Si le cinématographe des frères Lumière permet d’écrire le mouvement (du grec ancien « kīnēma » et « graphē »), « la syntaxe du cinéma s’est entièrement définie avant l’apparition du son, principalement dans les films d’action » (Miller en référence à La Parade est passée, Kevin Brownlow, 1968 [8]). La course-poursuite en particulier, prend très rapidement une place prépondérante dans cet art nouveau (avant même 1900), et ce, pour deux raisons majeures. Il n’y a d’abord pas besoin de mots, car dans le feu de l’action, c’est le langage cinématographique qui s’exprime : la mise en relation de plans qui permet visuellement une narration. De plus, la force de la poursuite est d’être assimilée dans toutes les cultures : elle touche à l’instinct, fuir ou attraper, et génère immédiatement une tension narrative. Une forme de cinéma primal qui, du Mécano de la Générale (Buster Keaton, 1926) à La Chevauchée fantastique (John Ford,1939), semble trouver son ultime épure dans Mad Max : Fury Road.

La poursuite d’un minimalisme, d’une substance cinématographique, qui se prolonge scénaristiquement. Entre Mad Max et Mad Max 2, Miller cherche à approfondir sa compréhension formelle du cinéma et part suivre des cours au berceau de l’industrie mondiale, à l’université de Los Angeles (UCLA). Il y découvre Le Héros aux mille et un visages de Joseph Campbell (encore peu connu à l’époque) et assimile le succès universel de son premier film qui déployait inconsciemment ce même schéma narratif. Dès lors, et à l’image de George Lucas avec Star Wars, le monomythe campbellien irriguera toute sa filmographie, particulièrement sa saga Mad Max.

Cela jusqu’à rendre ce procédé sous-jacent visible aux yeux du spectateur lambda : Fury Road est à sa sortie résumé comme un aller-retour par ses détracteurs. Les trois étapes du « voyage du héros », son départ, son initiation et son retour, n’y sont nullement dissimulées. Si sa structure en cinq chapitres peut paraitre moins évidente, Furiosa continue de dépeindre une héroïne pleinement campbellienne. Elle est arrachée à sa patrie, éprouve la brutalité du monde extérieur, et l’assimile afin de renaître. Le fruit qu’elle cherchait tant à obtenir lors de l’introduction ne sera véritablement sien qu’au terme de son épopée, car il puise ses nutriments dans les entrailles de son ultime épreuve : Dementus.

Bien qu’appliqué systématiquement, Miller ne confère pas au monomythe un statut hégémonique : il ne saurait éclipser l’héritage mythologique millénaire qu’il affectionne tant. Ainsi fait-il référence, dans son œuvre Mad Max et en dehors, à de nombreux récits légendaires. Une façon pour lui d’ancrer son mythe cinématographique moderne au sein d’un patrimoine ancestral, d’en faire l’héritier des histoires du monde. Une démarche une fois de plus pleinement initiée par Fury Road, dont l’intrigue est une réinterprétation du mythe interculturel considéré comme le plus ancien : celui des Pléiades. Sous son prisme grec, il narre la traque du géant chasseur Orion qui, séduit par la beauté de sept sœurs nymphes, se lance à leur poursuite. Une trame dont on retrouve les traces dans de nombreuses civilisations à travers le monde, et dont l’âge pourrait remonter à plus de 100 000 ans.

Miller confiera que de même, il avait envisagé qu’Immortan poursuive sept épouses, mais que l’exiguïté du Porte-Guerre avait réduit leur nombre à cinq [3]. Cela ne l’empêche pas de conserver le destin tragique de l’une d’entre elles, Splendid, qui telle Mérope dans le mythe originel, ne survit pas au voyage. Une filiation à laquelle Miller fait référence au travers du tableau de John Waterhouse, évoqué précédemment, dont les naïades peintes sont au nombre de sept.

Une dynamique de citation et de résonnance que Furiosa, en tant que fresque mythique, intensifie. Si l’on reste dans la mythologie grecque, on pense d’abord aux Vuvalinis de la Terre Verte, lointaines cousines des amazones. Le rapport aux étoiles de plus, redevenus les boussoles d’une terre écartographiée, rappelle les liens étroits entre mythes gréco-romains et constellations. Ce sont elles, par leur immuabilité, qui entretiennent la possibilité d’un retour chez-soi pour Furiosa. Une nostalgie du foyer qu’elle partage avec Ulysse, pour son Ithaque, dans L’Odyssée. Le même qui conçoit le Cheval de Troie dans L’Iliade, une stratégie qui sera reprise par Dementus : lorsqu’il infiltre Gastown à l’aide d’un véhicule de l’ennemi.

Le pendant nordique n’est pas en reste : dès Fury Road, le Valhalla - paradis des guerriers - occupe une place majeure car son accès est la promesse faite aux War Boys en échange de leur sacrifice (« mourir historique »). On retrouve le terme de Valkyrie, guerrière qui désignait les soldats morts dignes de ce paradis, à travers le prénom de l’amie Vuvalini de Furiosa. De façon plus picturale, on peut voir dans le parapente de l’Octoboss, ses longs tentacules noirs que le Porte-Guerre fait siens après l’avoir vaincu, un écho au légendaire Kraken. Un autre allié de Dementus, Rizzdale Pell, cite quant à lui le roi d’Asgard : ainsi qu’Odin, sa vue est réduite à un unique œil gauche.

Difficile enfin de passer outre le récit matriciel de nombreuses cultures, le texte narratif le plus influent au monde : la Bible. Fury Road restait discret quant à ses symboles chrétiens : lorsque Max se fait tatouer au début du film, on peut lire sur son dos la date de 12 045 jours, soit 33 ans. Une iconographie religieuse qui inonde Furiosa, dès son affiche décrite plus haut. Par ses paumes et son regard vers le ciel, posture en croix, Furiosa invoque un inconscient christique. L’auréole de métal qui la surplombe l’érige en sainte, en Madone de l’apocalypse. Dans une démarche similaire, le Porte-Guerre et sa fresque à l’effigie d’Immortan rappelle la narration d’un tympan d’église.

Sitôt la première longue séquence, Miller convoque une imagerie biblique : Furiosa, au cœur d’une Terre Verte luxuriante, cueille un fruit défendu (une pêche, allégorie du péché). C’est lui, à l’instar d’Ève, qui provoque son expulsion du Jardin d’Éden. Un exil qui signe la perte de son innocence et l’entrée dans la souffrance. Sa mère sera crucifiée, torturée par un être diabolique aux longues cornes noires, simulacre de Baphomet. Puis une bataille de quarante jours éclatera : durée identique au Déluge, au délai avant la destruction de Ninive, au séjour de Moïse sur le Sinaï et au jeûne de Jésus dans le désert. Un temps d’introspection et de repos pour Furiosa, à la suite duquel elle s’élance à l’assaut de son ultime combat, déterminée à en finir.

On l’a évoqué en première partie, Furiosa finit par dominer Dementus dans un duel où deux réponses au cataclysme se sont confrontées : le triomphe de l’espoir sur la haine. Elle revêtit alors sa cape tricolore, témoin des nuances de son ennemi défait. Sous le prisme de l’analyse sémiologique, il convient de revenir sur le choix de ces couleurs : blanc, rouge et noir. Afin de consacrer son récit dystopique au plus haut degré, Miller puise en effet dans l’ultime mythe eschatologique : le Livre de l’Apocalypse. Un récit qui dépeint également un affrontement binaire, à une échelle cosmique, entre l’Agneau (le Christ) et la Bête (Satan), le Bien contre le Mal. Lorsque l’Agneau ouvre les trois premiers sceaux de l’Apocalypse, ce sont des cavaliers qui apparaissent, chacun sur un cheval de couleur différente : blanc, rouge et noir.

Le premier symbolise la conquête, le second la guerre et le sang, le troisième la pénurie et les crises sociales. Le tissu n’est plus simple témoin : il devient, tel le fil des Moires, un sceau du destin, qui murmure l’inéluctable et augure la chute. Sa blancheur présage la conquête d’une terre d’abondance, le pourpre annonce la guerre prochaine et le noir la déroute qui en résulte. Or on le sait, il y a un quatrième cavalier de l’Apocalypse. Personnification de la mort et du jugement dernier de l’Homme pour sa vanité : Furiosa. Elle est l’ange des ténèbres, qui réclame l’irrémédiable à celui qui lui a tout pris : « Je veux les retrouver ». Cependant, l’Homme-Histoire - dont le regard semble omniscient - la proclame cinquième cavalière. Il signifie par là un prolongement du mythe initial, une Histoire nouvelle qui s’écrit devant leurs yeux : un avenir qui n’est pas immuable. Ainsi, si l’évidence voudrait qu’elle ôte la vie de son ennemi, de quelques cruelles façons que ce soit, la Vuvalini n’en fait rien. L’humain, même au plus terrible esprit, demeure avant tout un corps de chair et de sang. Une ressource qui, de même que chaque trésor trouvé dans les Terres Désolées, doit être réutilisé. D’une dépouille éclot un arbre fruitier, dont le vert des feuilles - teinte symbole du cavalier de la mort - inonde le cadre d’une fertilité et d’une espérance retrouvée.

Certes, le mythe est initialement un récit traditionnel et symbolique, qui met en scène des person-nages surnaturels afin d’expliquer l’origine du monde et des phénomènes naturels. Néanmoins, sa fonction première demeure la transmission de croyances, de leçons et de valeurs à travers une narration imagée. Il existe, en ce sens, de nombreux mythes contemporains.

Parmi eux, le récit rapporté par le journaliste Kurt Schork, devenu pièce de théâtre : Roméo et Juliette de Sarajevo (Goran Stefanovski, 1994). En pleine guerre de Bosnie, Admira, bosniaque musulmane, et Boško, serbe bosniaque, entretiennent une relation malgré les tensions ethniques qui les opposent. Ils décident de fuir ensemble, vers la zone contrôlée par les Serbes, pour éviter les tirs croisés. Lors de leur traversée de la tristement célèbre Sniper Alley, Boško est atteint par une balle et succombe immédiatement. Admira, rampe jusqu’à lui, l’embrasse et meurt à son tour. Leurs corps enlacés, vestiges d’un amour que ni la société ni la guerre ne sauraient tarir, restèrent plusieurs jours sur le pont avant d’être récupérés.

Un récit dont s’inspira Miller lors de l’écriture de la relation entre Jack et Furiosa [3]. Leur fuite en avant est aussi motivée par un désir de vivre leur amour loin des théâtres de guerre. Un lien qui devient charnel au sein du mythe : lorsque Jack est touché au bras droit, Furiosa manque de perdre son bras gauche. Un membre qu’elle finit par sacrifier, métaphore de la douleur fantôme que la mort de son amant laissera. Dans des circonstances qui peuvent par ailleurs sembler troubles, invraisemblables : elle parvient à s’échapper sans que personne ne la remarque. Miller se positionne une fois de plus à contre-courant d’une majeure partie de son médium. Là où le public se fait de plus en plus pragmatique, toujours en quête d’une ultra-cohérence dans le scénario ; il dépeint des événements qui sont tirés d’une mémoire, imprécis, nébuleux, augmentés sûrement. À l’instar des mythes dont il s’inspire, les détails n’ont que peu d’importance : c’est la finalité des actions contées et les messages qu’elles transportent qui prévaut.

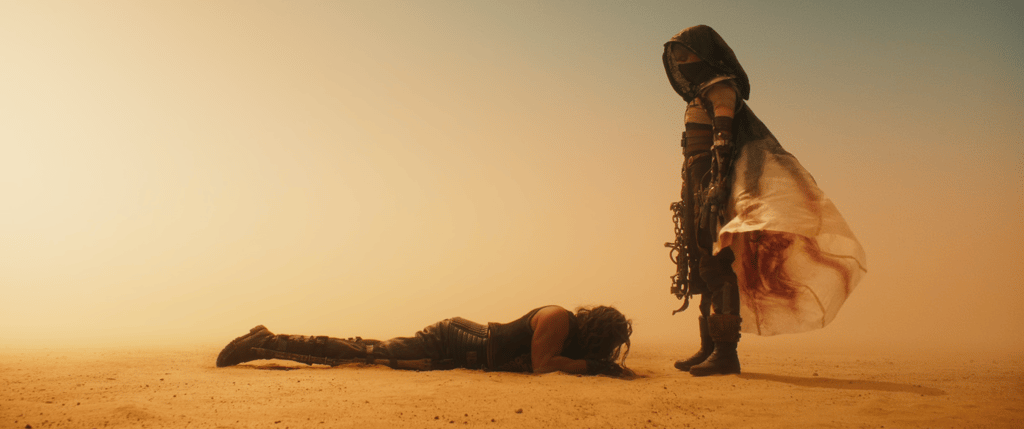

Intéressant de constater qu’en cette année 2024, deux cinéastes radicalement différents nous plongeaient au cœur du désert afin d’y étudier l’iconisation de mortels et la naissance de leur mythe (Anya Taylor-Joy joue d’ailleurs dans les deux films). Plus de soixante ans après Lawrence d’Arabie (David Lean, 1962), le sable demeure le terreau le plus propice à l’élévation de figures salvatrices, qui apportent l’espoir dans la Désolation.

L’année 2026 verra le retour d’un face-à-face mythologique qui ne manquera pas de dominer le marché mondial : Dune, troisième partie de Denis Villeneuve face à L’Odysée de Christopher Nolan. Le récit mythique fascine toujours autant les réalisateurs modernes, de plus ceux à très grand succès. Mais si la tendance est à l’adaptation, certains (dont James Cameron) privilégient l’imagination. Au-delà des modèles et influences qu’il a à l’esprit, George Miller s’efforce de bâtir sa propre cosmogonie.

V. La catharsis mythique : au-delà du cinéma

Ces artistes ambitieux, dont l’œuvre influence durablement tout un pan d’une culture (Mad Max avec le postapocalyptique, Matrix avec le cyberpunk), sont à célébrer. Or le piètre succès de Furiosa (le plus faible lors du Memorial Day depuis près de 30 ans) remet sérieusement en cause l’existence de la suite prévue (The Wasteland), et signe probablement la fin de cette mythologie millerienne. Restons optimistes, car ces grands artistes ne sauraient être réduit à un seul de leurs travaux. Le reste de la filmographie de George Miller est, autant voire plus que Mad Max, inondée de son même amour pour le mythe : « Je suis animé par la curiosité que j’ai pour les histoires : pas seulement comment les raconter, mais pourquoi nous les racontons » [8].

Dans Lorenzo (1992), un couple fait face à la maladie considérée incurable de leur fils. Une atmosphère religieuse plane au-dessus du film, musique sacrée et chants liturgiques pour bande originale, allégorie de l’épée de Damoclès qui surplombe la famille. C’est dans la lecture qu’on lui fait d’histoires merveilleuses, tout au long de son calvaire, que le garçon trouve son unique réconfort. Avec Babe (1998), Miller met en place un dispositif de chapitrage afin de reproduire cette structure de conte. Ce petit cochon qui, livré à lui-même dans un monde urbain dont il ignore tout, opère un littéral voyage du héros [6]. L’Australien s’empare du film pour enfants pour déployer une fresque végétarienne, puis un pamphlet écologiste avec les deux Happy Feet (2006, 2011). Mais à ce jour, le film qui représente le plus frontalement l’obsession de Miller pour le mythe, c’est celui qui sépare Fury Road de Furiosa : Trois mille ans à t’attendre (2022). Son personnage principal, Alithea, est à la fois narratrice du film et narratologue. Le second est un génie du nom de Muthos : racine étymologique du mot mythe, la parole solennelle en grec ancien (de plus George Shevtsov, l’Homme-Histoire dans Furiosa, campe ici le rôle du Vieux Conteur). Dans cet onzième long-métrage, lui aussi découpé en chapitres, Miller traite de la transmission orale du mythe, ses effets, et plus largement de la puissance salvatrice de l’imaginaire dans un monde moderne.

Car là où le mythe donnait traditionnellement cohérence à l’incohérent, rationalisait l’inexplicable, à quoi sert-il dans une société régie par les sciences et la technologie ? Selon Trois mille ans à t’attendre, il n’a rien perdu de sa pertinence. Au contraire, il est peut-être plus nécessaire que jamais. Si les scientifiques ont su, au fil des décennies, élucider quantité de mystères de la nature… des zones d’ombre subsistent. Une dimension surtout, qu’aucune formule ne peut régir : celle des émotions. Tandis que certains parviennent à s’exprimer, à mettre des mots sur ce qu’ils éprouvent ; d’autres sont contraints d’inventer des histoires, ou de se nourrir de celles des autres, afin de donner forme et d’intégrer leurs ressentis. La narratologue Alithea, dont le prénom signifie « vérité » en grec ancien, ne parvient à faire introspection que par le biais des récits que Muthos lui relate. Pour paraphraser Albert Camus, la fiction est une menterie par laquelle s’exprime une vérité qui nous échappe.

Une vérité sur soi qui se dévoile, au sein du mythe, par la rencontre d’obstacles et par la lutte qui en découle : « La vie n’a de sens que dans le combat. Le triomphe ou la défaite est entre les mains des Dieux… Alors célébrons le combat ! » (Chant de guerre swahili, en ouverture de Lorenzo). Le contexte postapocalyptique de Mad Max, de survie incessante qui fait resurgir le pire de l’Homme, permet en ce sens à Miller de percer à nu ses personnages : « La fonction de cette saga est aussi de montrer comment une situation de conflit extrême révèle l’essence de chacun d’entre nous » [7].

Une volonté corroborée par l’introduction de Mad Max 2 : « Ce fut ici, dans ce lieu maudit, qu’il réapprit à vivre ». Puis 35 ans plus tard, par la citation du Premier Homme-Histoire, qui clôt Fury Road : « Où devons-nous aller… nous qui errons dans cette Désolation à la recherche du meilleur de nous-même ? ».

Par la mise en scène de ce futur dystopique, Miller donne accès à ces conditions radicales, difficilement réplicables dans notre monde moderne. Il perpétue la dimension cathartique du mythe : « Je pense que les Mad Max sont des catharsis, des allégories du chaos du monde, qui nous permettent peut-être de mieux le traverser » [7]. La première phrase de Furiosa, une nouvelle fois prononcée par l’Homme-Histoire, est ainsi une question rhétorique : « Alors que le monde s’écroule autour de nous, comment affronter ses cruautés ? ». Par le mythe.

L’Homme-Histoire, qui pourrait être la représentation de Miller lui-même : un narrateur intra-diégétique, ultime rempart de cette transmission qu’il sait cruciale. Car le monde le plus terrible soit-il n’est rien comparé à un monde sans histoires. Aussi s’évertue-t-il à conter, au travers de sa saga Mad Max, les récits qui l’inspirent et qu’il espère inspireront. Le mot « saga », qui rappelons-le, signifie histoire ou légende. À l’origine, il désignait un long récit en prose, souvent épique, racontant les exploits de héros ou de familles. Ces textes, très populaires dans la littérature nordique, étaient principalement transmis oralement avant d’être mis par écrit. Le terme islandais lui-même provient du verbe « segja », qui signifie dire, raconter. Si la façon de transmettre le récit a évolué, la fonction demeure identique. C’est pourquoi selon Miller, le cinéma - dans une forme ou une autre - en tant que vecteur de mémoire et d’émotion, survivra [3].

Une séquence en particulier pourrait suffire à résumer toutes les intentions de son œuvre. Dans Mad Max : Au-delà du Dôme du Tonnerre, la cheffe du clan, Savannah, raconte l’histoire devenue religion du Capitaine Walker, pilote de ligne. Elle entretient l’espoir de ces enfants, de cette Tribu Perdue (« ceux qui attendent » ), grâce à leur imagination. Pour ce faire, elle désigne, à l’aide de son cadre formé de bâtons entrelacés, plusieurs dessins sur le mur qui illustrent sa parole. L’enchaînement d’images qui, juxtaposées, racontent quelque chose : le cinéma. La forme ultime de transmission du mythe, à la fois orale, sonore et visuelle. Un art devenu industrie, dont George Miller se fait l'un - si ce n'est le - dernier conteur.

Baptiste Brocvielle

Bibliographie

[1] TOBIAS, Scott. ‘The Deuce’ Jumps Ahead to the ’80s and Sees the Future. The New York Times, 8 septembre 2019.

[2] Sydney Opera House. Mad Max: Creating the Apocalypse - In Conversation with George Miller. Youtube, 7 août 2020.

[3] HOROWITZ, Josh. Happy Sad Confused: George Miller talks Furiosa, Mad Max: Fury Road, storytelling, superheroes. Youtube, 28 mai 2024.

[4] WATSON, Cory. Highway to Valhalla: In Pursuit of Furiosa. Warner Bros. Entertainment, 29 août 2024.

[5] Vanity Fair. The Inspirations Behind 45 Years of Mad Max, Explained by Furiosa's George Miller. Youtube, 25 mai 2024.

[6] RODRIGUEZ, Robert. The Director’s Chair: George Miller. Youtube, 10 mai 2014.

[7] GUEDJ, Philippe. « Furiosa » : pour George Miller […]. Le Point, 26 mai 2024.

[8] Letterboxd. George Miller in conversation with Danny and Michael Philippou. Youtube, 26 juillet 2023.

S'inscrire à notre newsletter