Folle(s) consommation(s) Golden Eighties de Chantal Akerman (1986)

CRITIQUES ANCIENS FILMS

Corentin Naboulet

11/1/20246 min read

Existe-t-il écart plus saisissant dans une filmographie que celui qui éloigne (ou relie) Golden Eighties d'un film comme Jeanne Dielman (1975) ? Delphine Seyrig est de la partie, onze ans après, en Jeanne Schwartz, épouse d'un tailleur - dernier rôle de Charles Denner au cinéma - dans un centre commercial. Si la critique cannoise le considère sévèrement lors de sa présentation à la Quinzaine, il convient de ne pas trop s'appesantir sur le caractère « léger » apparent. Léger, il l'est, du moins il se laisse appréhender comme tel, à la fois hommage et pastiche au cinéma de Demy et à sa collaboration étincelante avec Michel Legrand. Hommage car il instille une certaine ingénuité nostalgique dans ses séquences chorégraphiées où pétille un charme coloré et une volonté de recouvrer l'énergie propre au « musical filmé ». Pastiche car Akerman ne se prend pas au sérieux, ou plutôt ne prend pas le genre de prédilection de Demy au sérieux. Mireille Brangé qualifiera le film de « dérision nostalgique » où se joignent des démarches qui s'opposent en apparence - opposition entre noblesse et dérision du genre, nostalgie et ironie du sort - mais ne sont pas incompatibles : sans déplorer, Akerman semble établir un diagnostic.

La première originalité d'Akerman appartient peut-être à sa volonté de créer un film littéralement encadré dans et par la modernité économique qui lui est contemporaine en inversant l'ordre des valeurs et des directives propres au genre. Elle joue ainsi sur l'espace, celui décrit par Zola dans Au bonheur des dames, en confinant son décor à celui d'un grand magasin, un centre commercial, sacro-saint lieu de consommation, dernier échelon de la chaîne de production qui relie directement la marchandise à son consommateur. Lieu de la modernité industrielle issu de l'adoption de politiques libérales à partir de la seconde moitié du XIXème siècle par le capitalisme occidental (excepté les Etats-Unis qui ne s'ouvriront que plus tard, au XXème siècle), le grand magasin vit l'après-guerre comme une renaissance : relancer l'économie par la consommation.

Or on ne peut seulement confiner ce huis clos à l'espace-cadre d'Akerman : le huis clos est aussi temporel. D'une part, si le film s'étend effectivement sur trois mois (c.f. carton « trois mois plus tard » dans les quinze dernières minutes du film), il ne s'intéresse véritablement qu'à deux jours pleins. D'autre part, il convient d'entendre le terme de « temps » comme celui « d'ère du temps ». Le titre choisi par Akerman constitue bien sûr une ironie, une dérision de la croyance à un absolu libéral, un absolu de consommation, un absolu du baby boom. Ces années 1980, ce sont les années de Reagan, de Thatcher, d'un capitalisme féroce et d'un libéralisme porté à une dimension supérieure, celle du néo-libéralisme, c'est-à-dire l'idée paradoxale d'un interventionnisme d'Etat autodestructeur, qui vise à s'effacer, à se suicider au profit du marché de la « concurrence libre et non-faussée » pour le conforter. Dès lors, la chorégraphie des corps en mouvement et des couleurs pop contraste avec la tristesse de cette « ère du temps »: monsieur Schwartz le répète « c'est la crise », les années de consommations comme mode de réalisation du bonheur, voire comme fin, sont derrière eux.

La seconde originalité d'Akerman réside peut-être dans la distance qu'elle adopte vis-à-vis de la remise en question socio-économique: sans être cantonnée à une toile de fond, elle n'est pas non plus abordée frontalement. Akerman semble adopter un registre de la double structure où, à l'image d'une pièce de Marivaux, c'est l'intrigue amoureuse qui dirige les corps, les échange et les trompent. Tandis que le personnage de Lili, patronne du salon de coiffure, est convoité par M. Jean, propriétaire des locaux du salon et Robert Schwartz, fils du couple de tailleurs en face, Madame Schwartz retrouve par hasard un ancien GI rencontré quarante ans auparavant à sa sortie des camps (Akerman évoque en filigrane sa mère, rescapée des camps et le rapport à sa judéité). Or Mado (jouée par la chanteuse Lio), employée au salon de coiffure, est amoureuse du fils Schwartz qui finira par se servir d'elle pour s'accaparer pleinement Lili. Dans ce jeu de désir, de convoitise, les corps en mouvement sont réifiés: à défaut d'échanger des biens de consommation, on échange des corps. Le patriarcat en fait même un mode d’asservissement.

Trois mois sont passés lorsque la dernière séquence (plan-séquence), la seule hors du centre commercial, conclut le film. Mado pleure Robert parti finalement avec Lili alors que leur mariage devait avoir lieu le lendemain. Monsieur et Madame Schwartz l'accompagnent et la consolent lorsqu'ils croisent Eli, l'ancien Gl, premier et seul véritable amour de Madame Schwartz. N'étant, trois mois auparavant, pas parvenu à persuader Jeanne de quitter son mari et son fils pour vivre et accomplir leur amour de jeunesse, il s'est remarié. Jeanne en est déstabilisée. Pendant ce temps, monsieur Schwartz poursuit ses leçons de coeur à Mado : « Tu verras comme le coeur est changeant, il faut qu'il aime, si ce n'est pas l'un c'est l'autre. », fait-on plus marivaudien ? Et Monsieur Schwartz de poursuivre en comparant l'individu aimé à une robe convoitée et les relations amoureuses à une sortie shopping avant d'assener avec une ironie qui semble se retourner contre lui « alors il faut bien que tu en achètes une autre, tu ne peux pas courir toute nue dans la rue. Si les gens sortaient tout nus, on ne ferait plus d'affaire ». Les mécanismes de l'injonction à la consommation et de l'injonction au mariage, à la stabilité du couple sont sensiblement les mêmes, ils se rejoignent. De même que l'individu convoite ce qui lui est donné de convoiter, le mariage apparaît comme l'étape essentielle validant un stade d'accomplissement existentiel. Qu'importe la personne, qu'importe la robe, il faut consommer. Quelle place pour l'amour ?

Le jeu de l’amour (interchangeable) et du hasard (celui de la rencontre entre Madame Schwartz et l’ancien GI) s’articule dans un espace-cadre unique, celui du décor unique et artificiel. Le « papier pâte » du grand magasin - à la fois illusion de lieu réel, fonctionnel, en réalité décor créé de toute pièce et lieu d’illusion de ce qui est donné comme mode d’accomplissement moderne du bonheur - est occupé durant la quasi-entièreté du film par un cadre qui aime à recréer les conditions d’existence dans, par et pour ce grand magasin. Pourtant, cet espace est marqué par l’absence, ou du moins l’action de l’intrigue amoureuse comble l’absence de clients (ils se comptent sur les doigts d’une main). En remplaçant une consommation par une autre, une action par une autre, une relation par une autre, Chantal Akerman s’approprie le jeu de substitution et d’interchangeabilité du capitalisme et l’accorde tout à fait au « musical filmé ». La danse des corps ne peut prendre fin qu’au moment de l’anéantissement de l’unicité de l’espace-cadre : moment brutal, pour Mado, pour madame Schwartz et pour le spectateur, le retour à la rue - lieu de la présence, où tout le monde ne fait que passer sans s’arrêter, où l’autre est un inconnu qui co-existe dans l’espace public (et lui donne par là son sens) - est un retour au réel (couleurs désaturées, caméra-épaule dans un seul planséquence). Le spectateur n’est pas en reste, il sait qu’il sera amené à quitter ce « papier pâte » qu’est la salle de cinéma, à abandonner la lumière artificielle pour la lumière naturelle et à retourner dans l’espace public, à se dissimuler dans la rue le temps d’un retour chez soi.

Corentin Naboulet

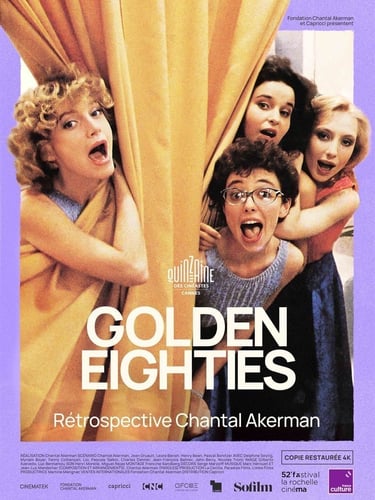

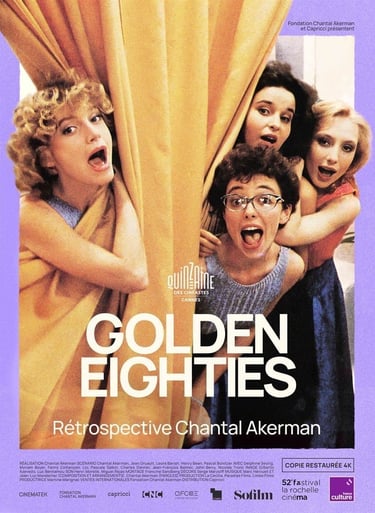

© Golden Eighties - Fondation Chantal Akerman / Capricci Nouvelle affiche du film dans le cadre de la rétrospective

© Golden Eighties - Fondation Chantal Akerman / Capricci - Couleurs saturées des costumes

© Golden Eighties - Fondation Chantal Akerman / CapricciMadame Schwartz (Delphine Seyrig) entourée des travailleuses du salon de coiffure

S'inscrire à notre newsletter