Entretien avec Pascal Messaoudi : Malanka

CRITIQUE NOUVEAUTÉSINTERVIEWS

Thomas Lignereux Ocana

11/10/20257 min read

1. Pourquoi s’être intéressé à cette fête en particulier ? En quoi cela peut-il raisonner avec le déracinement, l’actualité tragique du peuple ukrainien ?

A la base du projet, avec Paul-Louis Léger nous avions fait un film à Marseille sur un carnaval un peu sauvage, un peu alternatif qui se déroule tous les ans dans le quartier de La Plaine, et qui n’est pas du tout défendu par la ville de Marseille. Il n’y a pas forcément d’autorisations mais cela se fait quand même. C’est toujours un moment d’explosion à Marseille réunissant énormément de monde. On avait donc filmé ça en 2016, sans prétention, pour une durée d’environ 4 minutes. Après, cela nous a donné envie de nous intéresser à ces rituels, ces défoulements de gens, de peuples même, qui ont besoin à un moment donné de s’amuser, de faire un pas de côté dans leur quotidien. Ainsi, on a cherché en Europe ces fêtes rassemblant beaucoup de gens, qui perpétuent une certaine tradition. A l’époque nous avions écrit un projet autour de 12 rituels se déroulant un peu partout en Europe. Malanka était en fait le « numéro zéro » de cette série. Celui-ci en Ukraine était celui qui nous tenait le plus à cœur.

Le film a une place assez particulière puisque c’est le récit d’un peuple qui a tout le temps été balancé d’un côté et de l’autre, ils ne se sentent pas vraiment ukrainiens. Ce rituel leur permet de s’affirmer par une culture qui leur est propre. Cette fête de Malanka est autant célébrée en Ukraine qu’en Roumanie. Mais il n’y a que là, à Krasnoïlsk, qu’elle prend cette dimension aussi habitée, aussi forte. Et c’est aussi une fête qui est très portée par les jeunes, ça en est presque devenu un rituel de passage à l’âge adulte. Mais ils ne se sentent pas forcément ukrainiens, comme dit Gigi dans le film, ils ont été roumains, moldaves, russes… Faire cette fête c’est aussi affirmer leur propre culture sans rendre de compte à quel pays que ce soit. Justement au début du conflit en Ukraine j’ai pu avoir des nouvelles des gens de Krasnoïlsk, et ils ne veulent pas se dire partie prenante ni d’un côté ni de l’autre, ils ne se sentent pas ukrainiens. Dans le film il y a un chant ukrainien, et quand on a montré le film là-bas, plusieurs étaient gênés par ce chant là.

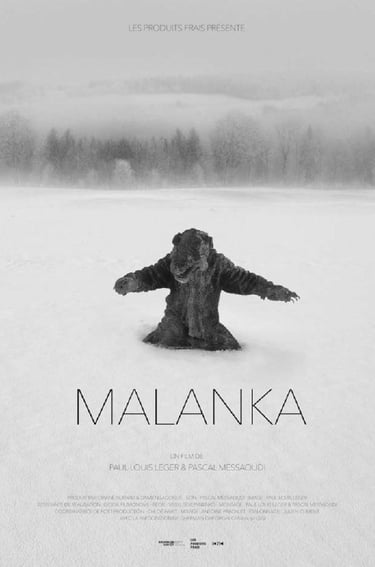

2. Plastiquement c’est une proposition très affirmée ? Pourquoi filmer en noir et blanc ?

C’était une évidence pour nous, ce qui nous intéressait c’était une certaine radicalité plastique, cela nous permettait de nous éloigner de la réalité, d’une époque bien discernable. Raconter quelque chose qui existe vraiment tout en décalant totalement notre façon de les enregistrer, on se permet d’utiliser cette matière pour en faire, en quelque sorte, notre peinture.

3. Quel est votre rapport au son ? C’est un film très court où paradoxalement le temps ne cesse de se dilater, d’être distordu.

La matière visuelle est aussi déformée que la matière sonore. Tous les sons ont été enregistré sur place. Sur un tournage j’enregistre beaucoup de choses, je vois un seau à terre, je vais donner un coup de pied dedans pour capturer le son. Ensuite je l’isole et j’en fait un objet sonore qui ne sera plus du tout un seau sur lequel on tape. J’allonge le son, je le fragmente, je le retourne, je le mélange à d’autres. C’est ce son qui va composer une certaine musicalité, avec absolument aucun son extérieur au tournage. Toute la composition repose sur ces images en noir et blanc, ralenties, distendues qui n’ont quasiment plus grand-chose de réel. On a donc une liberté totale pour la fabrication sonore.

4. Comment procéder vous sur le terrain ? Est-ce un travail préparatoire de longue haleine ou embarquez-vous directement la caméra pour capturer ce que vous pouvez ?

Il y a eu une grosse préparation en amont, au niveau de la production notamment. Seul le « personnage » de Gigi était vraiment préparé pour le reste c’était plus de l’improvisation, à force de discuter avec eux, d’aller à leur rencontre. On a notamment filmé les préparatifs pendant 5 jours et puis le rituel en lui-même dure 24 heures. C’était un peu comme si nous prenions des notes, moi avec mon micro et Paul-Louis avec la caméra. On passait énormément de temps à filmer, à enregistrer des choses, des gens, à faire des interviews…

5. Comment convainquiez-vous les locaux du dispositif de votre film, pour les faire devenir « acteurs » ?

Je n’ai pas le souvenir de refus quelconque des locaux, nous avons été particulièrement bien reçus. Ils étaient très curieux de notre projet et aussi ils s’amusaient de leur impertinence, parfois même ils sortaient un pistolet etc. Au cœur de la fête, c’est tout de même très alcoolisé, il peut y avoir beaucoup de violence, c’est très masculin, très bestial à certains moments. C’est une sorte de transe inarrêtable pendant 24 heures.

6. Que vous apporte justement le genre documentaire que, peut-être, la fiction ne peut vous donner ?

Je serai incapable de raconter une histoire de fiction, conçue entièrement, et je n’en ai pas envie parce que je sais que je serais dans le faux. J’ai plutôt tendance à faire confiance aux gens, peu importe l’histoire, dans un rapport immédiat et imprévisible au réel.

7. Qu’est-ce que la forme documentaire induit comme nécessité en termes de matière filmique ? La voix-off est-elle une évidence pour vous ?

La voix-off est impensable pour moi. Pareil pour le plan typique interview en caméra fixe. J’ai besoin d’un décalage visuel et sonore pour que cela me raconte quelque chose au moment de la fabrication. Toutefois je ne me sens pas du tout appartenir à quelconque « école ». Puis chaque projet est pour moi une nouvelle aventure pouvant redéfinir de nouvelles formes. Là je viens de finir un film qui n’a strictement aucun rapport, d’un point de vue esthétique, narratif, avec Malanka. C’est dans le son pour moi que vient se révéler un film, mais avant tout j’ai besoin d’un support visuel qui soit fort, pour pouvoir faire ma création sonore en conséquence. Ces interviews fixes ne me laissent justement aucune liberté en termes de son. Pour Malanka il y avait vraiment ce désir d’image et de son, de travailler sur un objet et photographique et sonore très fort.

8. Avez-vous eu l’idée de faire un long-métrage sur ce sujet ou le format court a toujours été le juste médium pour vous ?

On y a pensé tout à fait. On a même fait des tentatives d'écriture. Mais, il se trouve que Paul Louis Léger habitait à Marseille et moi aussi du coup on avait une grande complicité dans le travail. Puis, il s'est retiré dans le nord de la France et cela a bousculé nos façons de faire, de travailler ensemble. On est donc reparti un peu chacun dans nos projets. Pour l'instant il n'y a pas de long métrage parce qu'à un moment donné c'était le projet, trouver une nouvelle trajectoire qui nous permettrait d'explorer ces différents rituels en Europe. On a réfléchi à différentes écritures possibles mais on n'a pas trouvé de financements. Je pense que pour beaucoup le fort côté esthétisant ça fait peur. C'est ce qui nous avait été reproché. Ce côté très esthétisant qu'on défend fait partie de notre travail. On est aussi photographe avec l’envie d'explorer des formes qui nous intéressent.

La critique du rédacteur

Couvert d'un écrin monochromatique soigneusement élaboré et mystifiant l’âpreté de l’hiver ukrainien, les metteurs en scène s'entêtent à filmer la tradition, non plus seulement comme un objet culturel mais bien comme le pur véhicule d’une profonde affirmation de son identité, de soi, de son attache à la terre. Parce que les coutumes sont dépendantes des locaux et de la manière dont ces derniers occupent leur territoire.

L’austérité attendue d’un paysage froid est remplacée par la chaleur d’une temporalité dilatée, enlaçant les individus, rendant grâce à leur moindre mouvement, où chaque action se mue en pas de danse figée dans l’éternel.

La brièveté évidente du métrage n’exclut pas la contemplation et, surtout, la mise en scène réussit bien malgré cela à mettre efficacement en place un récit lisible où rien n’est abscond. Les enjeux de l’humain et de la terre sont saisis avec une grande sincérité alors que la vie elle-même se célèbre dans la joie et l’unité.

En cela, la célébration reste un moment extatique particulier, où chacun peut s’adonner à une sorte de transe. Cet entre-deux, ce rapport au monde particulièrement terrestre et ancré dans la matière est aussi tout à fait onirique, sensiblement spirituel voire quasiment liminal. La manipulation du temps permet alors d’embrasser cette part de gestes ritualisés et autorise nos yeux profanes à s’attarder quelque peu sur cet élan de vitalité où chaque moment semble être vécu avec dévotion.

Thomas Lignereux Ocana

S'inscrire à notre newsletter