Emilia Pérez : quand l’audace vire à la confusion

CRITIQUES ANCIENS FILMS

Yanko Nikitine-Didi

6/7/20254 min read

Emilia Pérez c’est la proposition d’un cinéaste qui souhaite se renouveler. Audiard veut faire peau neuve, quitte à s’enfoncer dans un cinéma qui ne lui ressemble plus (voir même qui ne ressemble plus à grand chose). Il délaisse ses terrains de jeu habituels pour livrer une comédie musicale sur fond de thriller judiciaire, où l’on suit Rita, jeune avocate désabusée, qui use de ses talents au service d’un gros cabinet plus enclin à blanchir des criminels qu’à servir la justice. Une porte de sortie inespérée s'ouvre à elle : aider le chef de cartel Manitas à se retirer de ses affaires et réaliser le plan qu'il peaufine en secret depuis des années : devenir une femme.

Si Emilia Pérez est un pari audacieux, celui de traiter de la transidentité par la figure du gangster dans une comédie musicale judiciaire décomplexée, l’emmenant aux antipodes des genres qu’il a jusqu’alors exploré, la proposition d’Audiard résonne d’avantage comme un cri : la résonance d’un manque d’attention dans un milieu où les noms apparaissent aussi vite qu’ils ne disparaissent de la conscience collective. Quand on voit le film, il est clair qu’Audiard a perdu toute considération pour le réel. En ressort un exercice de style profondément maladroit et vain, autant sur les questions qu’il aborde que sur sa forme. Emilia Pérez c’est, pour notre grand malheur (pas tant), un cinéma de la vacuité.

Le film introduit très vite la comédie musicale. A l’accoutumée, les scènes de danse se passent hors du temps et font transitionner les personnages d’espaces et de temporalité. Au mieux elles font avancer l’intrigue. Le décalage des genres n’est donc pas aussi radical qu’on le pense. Pire que cela, les chansons sont laides et les chorégraphies peux intéressantes. De toute façon on ne les voit même pas vraiment puisqu’Audiard fait majoritairement des plans serrés. Et à l’image de ces plans sans intérêt (puisqu’ils ne produisent aucune oppression) c’est un film lourd et bruyant. Tous les personnages s’annulent dans leur cacophonie. Si le film ne respecte pas l’essence de la comédie musicale pourquoi l’introduire dans le film si ce n’est pas par soucis de facilité scénaristique ?

Mais le mal est plus profond. Passé cette facette moins scintillante que ce que nous promettait la bande annonce, il y a les personnages. Ce sont tous des « personnages de cinéma ». Jamais plus. Il ne débordent pas du cadre, ils ne vivent pas en dehors du cadre (cf. Serge Daney sur Van Gogh (1991) de Maurice Pialat), ils ne sont pas spécialement sympathiques et restent enfermés dans des archétypes grossiers. Pourquoi les suivre ? Leur seul intérêt est qu’il vivent des évènements grandiloquents, surligné d’un pathos mélodramatique qui fond sur les bien trop nombreuses couches d’intrigues.

Mais le problème majeur du film est politique et social. Qu’Audiard se soit perdu dans sa narration certes, cela arrive à tous les plus grands, notamment Coppola la même année. Mais sa vision dépeinte de la transidentité dérange (qu’il ait les meilleurs intentions ou non). Il révèle le nouveau corps de Manitas par l’iconisation la plus totale. Personnage de dos, en contre jour, en légère plongée. Et dans les plans suivants on se rapproche. On aperçoit alors des bouts de peau du personnage. Des cils. Des éléments difficilement distinguable de son nouveau physique. Inconsciemment, Audiard reprend alors une imagerie voyeuriste de l’étrangeté, de la monstruosité à découvrir. Il fait s’exercer par un regard fétichisant une fascination pour la possible difformité. Alors que le combat de la transsexualité est justement de l’affirmer comme une volonté respectable et à normaliser absolument. Pire, Audiard est tristement essentialiste, en représentant, à travers les deux sexes qui habitent Manitas, la femme comme douce, compréhensive, casanière, et l’homme comme animé d’une force violente, d’une pulsion de destruction et de vengeance. Si ces clichés se basent sur des faits, il relève de l’absence de conscience pour le réel que des résumer des genres à un tel manichéisme, un tel binarisme.

Au final, on a juste l’impression de voir des stars se faire trimballer dans un bordel criard, incohérent, qui signe l’égo-trip d’un réalisateur français dont l’exportation dans le pays du libéralisme et de la démesure l’a fait toucher le fond. Le film brasse beaucoup d’air, de sons, de paillettes, mais très peu d’émotions. On ressort de la salle sonné, non par la beauté du geste, mais par l’ampleur du désastre.

Yanko Nikitine-Didi

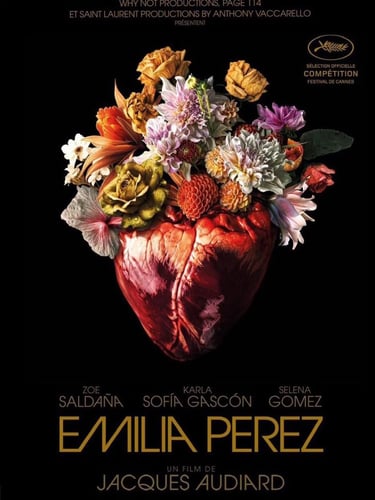

Copyright WHY NOT PRODUCTIONS – PATHÉ FILMS - FRANCE 2 CINÉMA - SAINT LAURENT PRODUCTIONS

Copyright WHY NOT PRODUCTIONS – PATHÉ FILMS - FRANCE 2 CINÉMA - SAINT LAURENT PRODUCTIONS

Copyright WHY NOT PRODUCTIONS – PATHÉ FILMS - FRANCE 2 CINÉMA - SAINT LAURENT PRODUCTIONS

S'inscrire à notre newsletter