Critique : Yi Yi – La Vie, et tout ce qui s'ensuit

CRITIQUE ANCIENS FILMS

Thomas Lignereux Ocana

9/15/20256 min read

Il est de ce genre de film un terrain sur lequel on ne préfère, d'habitude, pas s'aventurer tant l'ampleur se déployant devant nous semble insondable et inaccessible. Satantango, A Brighter Summer Day (de notre cher Edward Yang aussi) ou An elephant sitting still sont des œuvres de cet acabit.

Pour Yi Yi il est d'autant plus dur de ne pas rester focalisé, obnubilé par le caractère universel de l'oeuvre qui ne cesse de tisser des liens entre humanité et art, et ce par le biais d'une expérience forte du réel. Sans doute, je parle seulement pour moi, néanmoins je me sens ridiculement petit face à ce genre de geste esthétique.

Yi Yi est de ces films qui en plus de nous traverser nous regarde autant que nous le regardons.

Voilà le grand questionnement qui me parcourt à la sortie de la salle; que dit-il de toi en tant que spectateur, peut-être cinéphile, en tant qu'humain, dans ta chair, profondément ? Qu'aurait-il donc de si universel pour te parler malgré son éminente singularité ?

Ce sont des questionnements primaires qui ne sont pas pour autant à négliger face à un tel émoi esthétique. Il m'est donc important ici de retourner un peu à la généalogie de mon expérience de spectateur, parce qu'il me semble plus qu'ardu de prétendre à une certaine exhaustivité face à cet objet cinématographique.

Edward Yang déploie tout au long du film un dispositif de mise en scène particulièrement riche où bon nombre de plans, du moins à minima pour chaque séquence, semble porter une profonde instabilité, une inconstance même; concept primordial dans la philosophie Zen par ailleurs. Cette instabilité, souvent induise par la profondeur de champ, provoque une ambivalence suivant les personnages jusqu'à la fin. Par conséquent, le choix de cadres larges reste constamment ancré dans cette perspective de noyer les personnages dans ce flux de vie qui les dépasse.

Yi Yi ne cesse de dialectiser la vie de manière à épouser sa véracité et son authenticité. Alors que les oiseaux prennent leur envol, les gens festoient, célébrant un mariage, une naissance, ou même des funérailles, sont pris dans des maelstroms affectifs, émotionnels et professionnels.

C'est bien dans la tranquillité que peut s'instaurer le chaos et inversement. Si Bouboule poignarde l'amant de sa copine, dans un torrent de haine, c'est bien dans l'absolue plénitude que Yang donne à voir le crime, et cela de manière indiciel, réfutant la séquence de violence pour en montrer les conséquences, notamment physiques et matérielles (les traces de sang sur la colonne de la résidence etc.).

Et justement, cette scène de crime est préfigurée par le tourment introspectif de Ting-Ting, pleine de remords à l'égard de sa grand-mère mourante et lui témoignant sa profonde inquiétude, alors que la quiétude de la nuit en devient perturbée par les sirènes et lumières stroboscopiques des policiers. La mort guette, mais la vie se poursuit. Pour qui ces policiers viennent-ils ? Et c'est simplement au petit matin, à mesure que Ting-Ting en apprend plus sur l'événement, que nous spectateurs pouvons faire le lien entre chaque fragment de mise en scène distillé précédemment et donc résoudre la scène de crime.

Yang tend purement et brillamment à mettre en image le flux perpétuel et multiple de la vie. Ne cessant jamais de se cantonner à un simple événement, il démultiplie les couches de réel pour rendre compte de cette pluralité propre à l'unicité de la vie.

La douceur amène la mort et la mort peut amener la douceur. La tragédie se joue autant dans la pudeur que dans l'expression ardente de la tristesse, et tout cela communique et coexiste sans jamais récuser l'un ou l'autre.

Bien sûr cela s'étend aussi à ses portraits de l'amour, parce que là encore la pudeur devient vecteur, même transcende, les émotions et les sentiments pour ne tomber que rarement dans le pathos. L'amour flamboyant n'empêche pas le discrétion et la retenue. Cela se remarque d'autant plus dans le jeu de Wu Nien-Jen (interprétant NJ), qui lui-même perdu sentimentalement reste hagard, presque dans l'impossibilité de s'exprimer pleinement, là où son amour de jeunesse, Sherry, tente de contenir, parfois en vain, cet amour devenu refoulé qu'elle n'a pu combler en raison de la fuite et absence de NJ. Elle-même, dans cet énième élan de pudeur et de subtilité d'écriture, pour éviter toute scène démonstrative ou sur explicative au pathos débridé, quitte l'hôtel et emporte avec elle l'ultime possibilité d'une histoire d'amour avec ce dernier.

Edward Yang devient un pur véhicule de la vie pour ces raisons mais plus encore parce qu'il s'intéresse à la trivialité quotidienne. Ce que la vie a de moins utile à offrir et pourtant de si beaux. C'est cette idée de transfiguration du banal qui parcourt le film. Certes, il est un condensé de vie de seulement trois heures. Il y a donc une dimension un peu spectaculaire en cela, néanmoins en tant qu’œuvre métonymique se voulant quasi exhaustive sur le cycle humain, il parvient plus qu'il ne le faut à insuffler des instants de vitalité, où la durée vient prendre le pouls de l'état du monde, de l'état intérieur des êtres filmés.

Justement, de cette simultanéité, la vie, la mort, tous ces antagonismes usuels s'évaporent à mesure que les vies se croisent et s'entrelacent. Tout cela s'amorce dans le rapport au temps et à la durée que développe Yang. Les amants se rencontrent après trente ans et la semaine passée ensemble aura duré le temps d'un battement de cils, mais persistera sûrement dans leurs esprits pour les trente prochaines années. Le temps se dilate pour eux, avec une ironie fataliste, mais grâce à leur amour.

Les discussions s'ancrent dans le plan – souvent large –, s'inscrit dans un cadre dépassant l'échelle humaine et la parole vient alors ponctuer les silences et par extension la rythmique même du plan. Tout cela s'ajustant naturellement à la tonalité de l'image due à la distance créée par la mise en scène et la tendresse avec laquelle sont captés les personnages. Alors cette dilatation du temps, cette sensation de figer le moment dans l'éternel vient renforcer ces éclats ponctuels d'énergie, d'amour débordant, de désillusion à cause de ce dernier, notamment chez Sherry, là où tout persiste en introversion chez NJ.

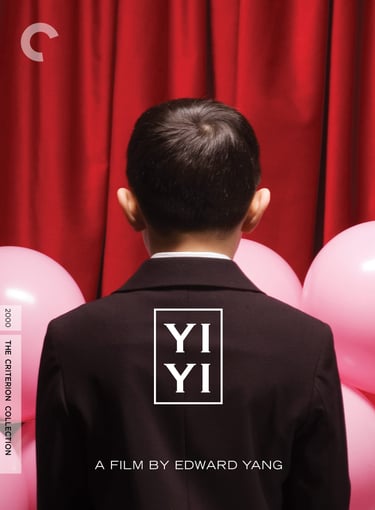

Sans cesse, le film, dans toutes ses strates, poursuit d'étoffer son rapport étroit au réel. Les photos prises par Yang-Yang sont des portraits de dos, de gens qu'il croise, plus ou moins familiers. Il harmonise son cadre en centrant (en grande partie) la nuque de ces individus, qu'elle soit entièrement voilée ou que partiellement, par la chevelure. Alors Edward Yang par l'avatar de Yang-Yang s'empare de la naïveté enfantine pour étayer une (sa?) vision de la vie et de l'art, de l'image. Qu'est-ce que ces clichés, paraissant absolument anodins, laissent comme trace ? C'est bien toute la force de déployer autant d'ingénuité que de profonde sagesse, sans aucune antinomie. Tout dialogue et la dialectique encore reste au centre du mouvement de la vie.

Parce que s'il remet en perspective le rôle de l'image cinématographique il s'appuie donc même sur le procédé photographique pour réinventer un rapport aux individus, plutôt négligé dans le monde du quotidien.

Le dos demeure synonyme d'inaccessibilité, c'est la seule partie de notre corps invisible naturellement, il porte le mystère de notre démarche, mais il nous fait aussi oublier, nous méfier de ce qu'il peut y avoir derrière nous, loin de notre portée. La photographie permet en cela de singulariser l'arrière de chaque individu, de rappeler l'entièreté du corps et surtout, comme le dit si innocemment Yang-Yang, de révéler aux autres ce qu'ils ne pouvaient jusque-là pas appréhender. Et tout cela ne cesse d'embrasser les tribulations dans lesquelles sont plongés les personnages. NJ voit ainsi ce qu'il a laissé derrière, un amour inconditionnel qui ne pourra définitivement plus fleurir, alors que certains laissent leur mère, d'autres leurs jeunesse et innocence, sans jamais se retourner.

Edward Yang alors, sans jamais céder au pathos semble encore, dans cet élan final de lecture du texte de Yang-Yang à sa grand-mère, laisser les regrets porter fièrement l'avenir et laisser se poursuivre l’inexorable cycle de la vie.

Thomas Lignereux Ocana

S'inscrire à notre newsletter