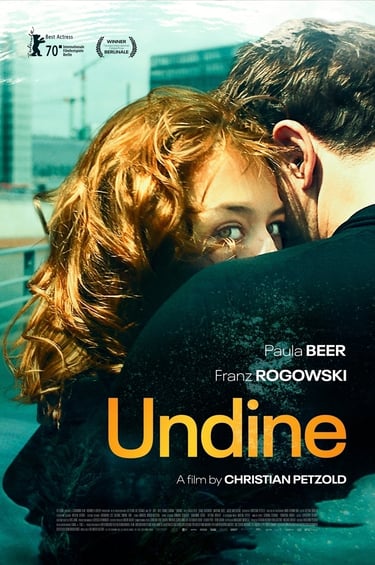

Critique : Undine, de Christian Petzold

CRITIQUE ANCIENS FILMS

Jeanne Guetaz

10/10/20253 min read

Que cela soit à travers des figures de vampires (Nosferatu, Murnau, 1922), d’anges (Les ailes du désir, Wim Wenders, 1988) ou de fantômes, le cinéma allemand -des années 1920 à aujourd’hui- semble être traversé par une présence qui le hante, comme le présent sous le poids de son propre passé. Cette présence, c’est celle d’Undine dans le film qui porte le même nom, réalisé par Christian Petzold en 2020. Cette jeune femme porte en elle son propre fantôme, intimement lié à la mort de son amour, celui qui la liait à Johannes, qui choisit de vivre avec une autre femme- et qu’elle devra tuer. Petzold fait ici référence au mythe germanique des Ondines vivant dans les rivières et les lacs, et selon lequel une ondine doit tuer l’homme qu’elle aime lorsqu’il décide de la quitter en l’attirant avec elle sous l’eau.

Les multiples références aux mutations urbanistiques de Berlin durant son histoire, marquées par des reconstructions, peuvent paraitre ne pas être en lien avec le reste du film. Or ces références font partie d’un motif qui travaillent le film de manière sous-jacente. Ce que le film montre c’est la manière dont le temps, et la douleur liée à l’histoire laisse sa trace dans l’espace. Il s’agit de voir comment la mémoire s’inscrit dans un paysage urbain marqué selon les mots d’Undine par « la douleur fantôme d’une amputation violente » comme l’incarne la reconstruction du Château de Berlin (un château reconstruit entre 2013 et 2020 sur le plan d’un ancien château du XVème siècle, mentionnée dans le film). L’intrigue d’Undine marche de la même manière : la jeune femme tente de commencer une nouvelle histoire d’amour, or celle-ci se retrouve hantée par le spectre de la précédente. On peut également noter le choix de Petzold de tourner dans un lac industriel, et non dans un lac naturel comme on aurait pu le faire, ce qui renouvelle le mythe traditionnel en l’inscrivant dans une forme de modernité, d’urbanité.

Petzold fait le choix d’exprimer la dimension fantastique du film à travers le son plus que l’image. En effet, si l’éclairage est en lumière naturelle, c’est que le fantastique, avant de se manifester de manière visuelle, est une force invisible, mentale, comme le montre la présence d’une voix acousmatique -dont on ne voit pas la source à l’écran- qui attire Undine vers l’aquarium ou encore l’omniprésence de bruits aquatiques dans des scènes se déroulant à la surface et non dans l’eau. Le monde de la surface est imprégné du monde aquatique, une image se laissant contaminer par une autre. La musique au piano, le Concerto BWV 974 de Bach, est un élément central de la mise en scène, ponctuant le film et lui donnant toute sa tristesse. En effet, la structure spiralaire du morceau, en mode mineur et en rythme binaire isole progressivement Undine dans sa propre tristesse, infuse l’image à travers un tempo lent, des rythmes répétitifs, des accords plaqués. Les notes s’enroulent sur elles-mêmes à travers une série de développements mélodiques de plus en plus en plus complexes comme autant d’algues s’enroulant autour de la jeune femme, l’attirant vers les profondeurs. Cette musique accompagne la disparition d’Undine, la manière dont elle est progressivement dépossédée d’elle-même, se déleste de son être matériel pour devenir un pur esprit.

Jeanne Guetaz