Critique : Punishment Park, ou comment Peter Watkins fait du fond avec la forme

CRITIQUES ANCIENS FILMS

Mathilde Henry

4/12/20254 min read

1971. Les Etats Unis sont toujours plus investis dans la guerre du Vietnam, et la gauche américaine toujours autant engagée contre la présence des Etats Unis sur ce territoire. Et si, dans ce contexte de tension et d’abus de l’impérialisme américain dans le monde, le gouvernement décidait de déclarer l’état d’urgence ? Quelles seraient les conséquences d’une telle décision sur les militants du pays ? Peter Watkins tente de répondre à cette question dans Punishment Park, film sorti cette année là.

Face aux contestations du mouvement pacifiste, le président Richard Nixon déclare l’État d’urgence. Des figures du mouvement, des militants, des anarchistes sont arrêtés et jugés par un tribunal exceptionnel populaire. A la suite de ce jugement, ils sont condamnés à des peines très lourdes mais ont la possibilité d’échanger ces dizaines d’années de prison contre un séjour de 4 jours à « Punishment Park », dont ils ignorent tout. Deux groupes de militants sont suivis en parallèle ; l’un durant le procès, l’autre purgeant sa peine à Punishment Park : les condamnés ont 3 jours pour atteindre un drapeau américain situé à 85 km à pied, en plein désert, sans eau ni nourriture, et sans se faire attraper par les militaires lancés à leur poursuite.

Dans un film qui entremêle les histoires, les points de vue et les propos, le réalisateur vient questionner la politique militariste et répressive du gouvernement américain. Le tout dans une forme hybride qui réveille et interroge le spectateur. La question de la forme est essentielle lorsqu’on traite de sujets sociaux et qu’on tourne la caméra vers un endroit où elle ne se tourne jamais. Peter Watkins revendique cela. Il en fait le fondement de sa cinématographie.

Le réalisateur traite ici de sujets assez marginalisés, ou rarement abordés aussi directement. Le point d’entrée est bien la sécurité intérieure des Etats-Unis mais c’est donc aussi un moyen d’aborder toutes les violences institutionnelles que cela engendre. Il est question de racisme, d’impérialisme, de colonialisme, de répression abusive, de système carcéral, judiciaire… Et Peter Watkins traite aussi très clairement de l’influence et de la place des médias : « Il parle de la crise des mass medias audiovisuels ». C’est là qu’intervient la pertinence de la forme qu’il utilise.

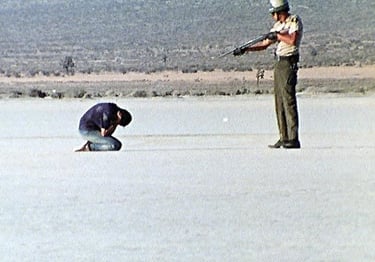

D’une part, une fiction qu’on pourrait prendre pour un documentaire. La caméra est portée, en très longue focale tout le long, beaucoup de zooms… L’homme derrière la caméra semble être sans cesse en alerte, prêt à capter l’imprévu. La forme est très clairement celle du cinéma direct.

D’autres parts, un rapport choral au jeu. Chez Watkins, il y a ce refus du héro unique. On suit un groupe de personnes, où chacun a sa place, sa personnalité et son histoire, mais il est bien question d’une narration collective, pour ce que ça implique de réalisme aussi, d’entraide, de vision du rapport à l’autre.

Pourquoi aborder les choses sous un tel angle ? Par sa forme, le film est critique du pouvoir mais aussi de la façon dont le réel arrive à nous. « Le film tente d’aborder ces questions, et par son processus et sa forme essaye de proposer des alternatives aux processus en œuvre dans les médias actuels ». C’est une question qu’il a décidé de se poser, car elle est trop marginale et pourtant cruciale. « Y’ a-t-il un débat sur le processus réactionnaire, autoritaire et totalement anti-démocratique qui caractérise les médias actuels ? ». Ce sont les médias, les images qui nous parviennent qui construisent notre rapport au monde et il est essentiel de les requestionner, d’autant plus en étant dans le rôle de celui qui en créée. « Ce film, ces crises, la mondialisation nous impliquent tous. Ils impliquent les professionnels des médias actuels […], les réalisateurs, les producteurs […] qui refusent de remettre en cause ce que j’appelle la Monoforme ».

Dans Punishment Park, Peter Watkins fait donc le choix d’adapter sa forme à son propos et d’utiliser une caméra subjective : celle du journaliste. Est-il complice de la répression du gouvernement en jouant son jeu de médiatiser l’horreur du lieu afin de dissuader ? Ou a-t-il davantage une place de lanceur d’alerte ? A quel moment décidera-t-il d’intervenir, de prendre position ? Watkins injecte donc ses propres réflexions sur la façon de faire des films par le biais d’un personnage du film, et peut ainsi questionner également la place très directe des journalistes.

Par ailleurs, employer une telle forme donne immédiatement au film une dimension très réaliste. Il est question ici d’inviter le spectateur à faire partie de son film. Le propos est violent, prendre une forme documentaire, très directe, vient secouer le spectateur, le confronter à ce sur quoi il ne se questionnait pas nécessairement. Selon Watkins, l’uniformisation des codes du monde audiovisuel et médiatique « ne permet pas aux spectateurs de participer vraiment ». Qu’il s’agit d’une stratégie aussi, consciente ou inconsciente, de conforter les spectateurs dans ce qu’ils connaissent et de pousser à une forme de résignation collective. « La Monoforme, qui est employée délibérément parce qu’elle ne nous laisse pas le temps de penser ou d’espace pour une participation démocratique permettant une remise en cause ou un questionnement ».

Avec Punishment Park, Peter Watkins met donc en place une forme qu’il a réfléchie et questionnée, afin d’aborder des sujets subversifs sans rentrer dans une logique institutionnelle ou commerciale à son tour. Il invite ainsi le spectateur à avoir un rôle actif, à se questionner sur les images qu’il reçoit, à « participer démocratiquement ». Une forme qui va le surprendre, et créer une distance lui permettant d’adopter un autre regard sur ce qui lui est donné à voir.

Copyright Shellac

Mathilde Henry

S'inscrire à notre newsletter