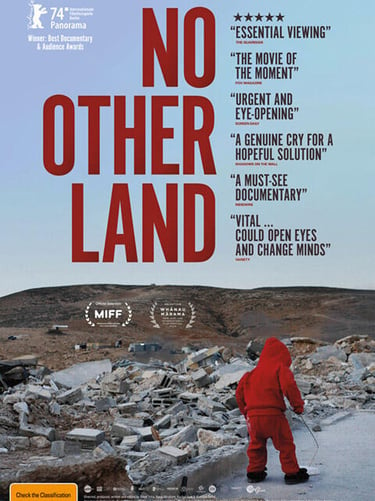

No other land : Caméra au poing

CRITIQUE NOUVEAUTÉS

Thomas Lignereux Ocana

12/16/20245 min read

Il est clair qu'une certaine idée, voire tendance pourrait tendre ici vers l'écueil. Le positionnement de No other land (de Yuval Abraham, Basel Adra, Rachel Szor et Hamdan Ballal) pourrait tantôt agacer tantôt galvaniser, selon du bord politique ou idéologique duquel nous nous trouvons.

Il me semble toutefois important de souligner la singularité et sincérité de la forme, progressant sur la corde raide du funambule serein mais toujours au bord de la chute.

Alors, jusqu'où peut aller le point de vue que l'on insuffle dans son film ? L'écueil susmentionné serait de plonger à bras-le-corps dans l'injonction du militant portant un fait social et/ou politique faisant pénétrer le film dans une sphère qui le dépasse, puisque n'étant plus avant tout un objet de cinéma mais un tract. Ici, je ne doute donc pas que partisans sionistes y verraient au mieux un film partial, au pire un pamphlet propagandiste du Hamas.

Néanmoins il est évident que le métrage est bien plus que cela, justement parce qu'il résonne profondément avec le réel. De ce fait, sa propension à exposer les crimes odieux d'Israël, qui ne sont que (fragments de) réalité, n’amoindrit aucunement sa qualité en tant qu'objet artistique, puisque le prisme idéologique reste fallacieux.

La question n'est pas tant ce qu'il nous montre mais comment il nous le montre: quel dispositif scénaristique, quelle juxtaposition de montage induirait une complaisance et partialité malhonnête à l'égard du réel. Si bien que se soustrairait à la dialectique et complexité du monde une sorte de binarité à priori propre au militant.

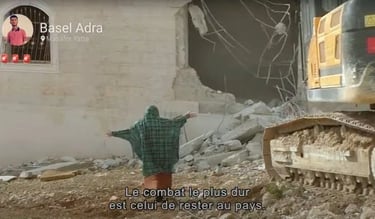

Le protagoniste, et réalisateur, Basel, se distingue déjà en se détachant de ce statut-là par un autre double statut; il est un activiste et cela parce qu'il est avant tout une victime. La nuance est importante puisque ce statut fait de lui non plus un spectateur distancié et engagé mais un acteur pleinement impliqué.

Ce faisant, le protagoniste reporter-cinéaste ne fait jamais sombrer le film dans une auto-suffisance emplie de pathos que l'on pourrait justement reprocher à un film ne prévalant que par son militantisme, engoncé dans son engagement et oubliant la polymorphie du réel, sève du cinéma, pouvant mener à l'incarnation même de la vie.

Il convient de ne pas tomber dans une certaine malhonnêteté et d'accabler le film de ne pas nuancer voire relativiser la politique d'apartheid et colonisatrice d'Israël.

Un contrepoint est par ailleurs amorcé par le personnage et réalisateur israélien Yuval, qui dans un souci d'humanité et de justice profondes, et porté d'une sorte de velléité rédemptrice, vient, au nom de tout un peuple et état, soutenir et dévoiler le sort réservé aux palestiniens de Cisjordanie. Yuval pourrait donc être une sorte d'allégorie de la culpabilité des siens, du moins d'une partie, comme expiateur de pêchés qu'il ne peut tenter d'absoudre que par la caméra, extension du corps, du langage et propagateur du flux.

L'ambition des deux jeunes à faire partie du flux, à contaminer même le flux conventionnel des médias et différents médiums, qui n'entendent pas forcément s'investir sur le combat palestinien, est certaine.

Les canaux de diffusions et les informations saturent, que reste-t-il pour se faire voir et entendre ?Le film a pour attrait de laisser par delà le récit des incursions télévisuelles, extraites soit d'interviews des protagonistes ou de reportages de terrain. Ils usent donc de ce format d'image pour diffuser, pour alerter en impactant.

Cette urgence du discours se traduit aussi dans la mise en image, par cette hâte incessante qui les force à réagir, à courir pour fuir Tsahal ou les colons. Le caméscope est véritablement l'extension du corps en cela qu'il épouse tous les tourments de ce dernier.

La matérialité du corps étant mise à l'épreuve par le mouvement et la brutalité, la caméra l'est également et, par extension, les carcans habituels de mise en scène sont désamorcés, à l'épreuve du réel. C'est en cela, je crois, que le film est profondément matérialiste (qu'il est aussi historiquement). Néanmoins, l'objet caméra a l'avantage de son ubiquité; lorsque Basel est passé à tabac par l'armée, son caméscope est également neutralisé, mais cela sans compter sur le(a) chef(fe)-opérateurice (et même d'autres civils avec leurs smartphones) assurant le relais filmique.

Le cinéma alors devient un acte de résistance, un acte de survie, l'image cristallisant cette vitalité, édifiant l'existence de ces vies, non pas uniquement par leur cause mais par le monde gravitant autour. C'est bien en cela que la dichotomie cinéma/télévision se creuse et ne devient à aucun moment une alchimie ou symbiose.

Le reportage, qu'il couvre une cause noble ou juste, n'est toujours que la synecdoque de ce qu'il capte en l'écrasant et en extrayant sa part spectaculaire.

Le cinéma, particulièrement documentaire, lui, cherche à prendre le pouls du réel en vivant en son sein (s'il est aussi l'objet métonymique de son sujet, cela l'est toujours par des contraintes inhérentes à la technique), et à dessein d'incarner la vie, de rendre justice à ce qu'il filme.

Le reportage n'a que valeur d'interface. Cela est assez flagrant dans la séquence où les reporters anglo-saxons, grâce tout de même au travail acharné de Basel et Yuval, viennent interviewer une mère victime de l'armée israélienne à Masafer Yatta; ces journalistes débarquent pour filmer avec un objectif précis, dès lors que ce but est atteint, ils peuvent partir et passer à autre chose.

L'immixtion dans le réel d'une part, là où, à l'inverse, le documentariste évolue dans le réel, avec lui, se mouvant dans le temps en son sein. Le reportage met en valeur l'événement, mettant en scène des humains, là où le documentaire met en exergue l'humain, en le captant contextuellement dans son quotidien, qu'il soit houleux, trivial ou inconstant.

Le cinéma devient alors ici le moyen, finalement rudimentaire et pacifiste, de mener la lutte «armée».

Thomas Lignereux Ocana

S'inscrire à notre newsletter