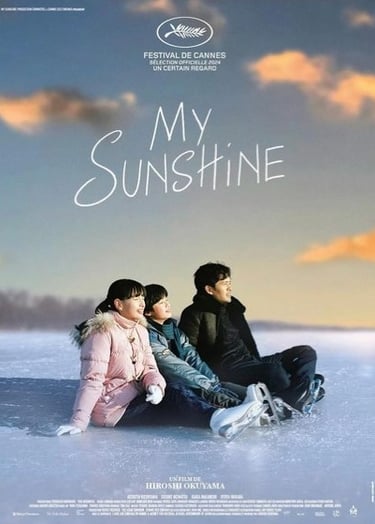

Critique : My sunshine, s’exprimer sans les mots

CRITIQUE NOUVEAUTÉS

Mathilde Henry

2/16/20253 min read

Nombreux sont les cinéastes qui ont décidé de représenter les marginaux, ceux qui n’ont pas trouvé leur place et qui ne se voient exister que dans quelques rares histoires. My Sunshine, réalisé par Hiroshi Okuyama en 2024, vient mettre la lumière sur Takuya, un jeune garçon un peu dans les marges. Il se passionne pour le patinage artistique, quand son entourage le voyait plutôt faire du baseball ou du hockey sur glace. Il est fasciné par Sakura, la jeune fille qui s’entraine sur la même patinoire que lui. Arakawa, son coach, le remarque et encourage Takuya à s’y mettre lui aussi, formant un duo avec Sakura. Mais dresser le portrait d’un garçon un peu différent, est-ce bien là le propos du film ?

Si on peut d’abord penser que My Sunshine raconte l’histoire d’un garçon qui se développe une passion pour un « sport de fille », je pense qu’on peut y percevoir d’autres enjeux. Les personnages ont du mal à s’exprimer : la petite Sakura est très silencieuse, Takuya a des problèmes d’élocution et le coach Arakawa a clairement des problèmes de communication au sein de son couple. Les personnages parlent donc pas ou peu, ou ne savent pas le faire. Ce sont les regards, les corps, et le traitement minutieux du son, qui parlent pour eux. Okuyama prend le temps de filmer tout le non verbal.

On peut penser au moment où Takuya s’oublie, fasciné par Sakura qui patine, et Arakawa le remarque. Les plans de cette scène sont assez longs et flottants, hors du temps. Ils permettent d’installer un jeu de regards et une interaction entre eux beaucoup plus complexe qu’une ligne de dialogue. Cette maîtrise du réalisateur pour les jeux de regards se retrouve dans une autre scène très importante du film : le moment où Sakura découvre l’homosexualité d’Arakawa. Le regard de la jeune fille, la longueur de la séquence, le choix de ces quelques plans permet d’installer un enjeu très important de façon très concrète. Ce regard, et la façon dont il est filmé, permet au spectateur de saisir intimement tout ce qui se joue.

Le son aussi exprime ce que les personnages ne savent pas dire. Lors d’une séquence de patinage de Takuya et Sakura, alors qu’ils arrivent enfin a se trouver parfaitement, presque tous les sons disparaissent, seuls les bruits des patins sur la glace existent encore. On est plongés dans leur bulle, dans leur équilibre parfait mais fragile à ce moment précis.

Enfin, filmer du sport, c’est filmer des corps. La beauté des images, les séquences hors du temps et la fluidité du montage qui suit les mouvements des patineurs sont une façon de voir à quel point les corps parlent à la place des personnages. Okuyama a compris la pertinence de magnifier ce moyen d’expression pour raconter une histoire aussi complexe et intime.

Ainsi, les corps, les regards, le son, et surtout la manière qu’a Okuyama de mettre en scène ces éléments, racontent leurs envies, leurs émotions, leur mépris aussi.

L’homophobie de Sakura et sa mère n’est jamais explicite. Elle passe par des regards et des silences. Cette façon de la faire ressentir et exister la rend latente, plus insidieuse. Bien plus fort que par des mots, le réalisateur vient retranscrire cette oppression assez fidèlement, dans le non verbal. Le spectateur sent qu’elle tapisse le fond de chaque interaction. Cette violence-là n’existe pas dans le langage.

Le choix, donc, de filmer tout ce qui ne passe pas par les mots est symptomatique de la condition des personnages et permet de mieux représenter cette discrimination encore omniprésente.

Mathilde Henry

S'inscrire à notre newsletter