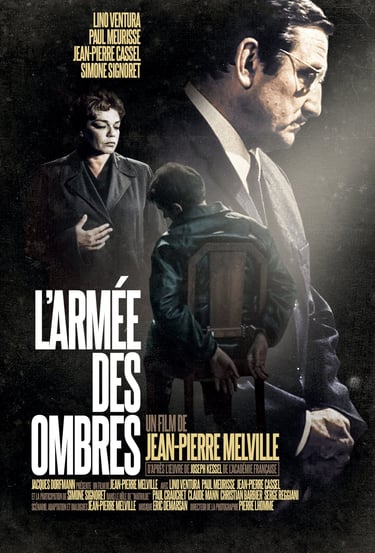

L’Armée des ombres : du plus beau combat qu’ait livré la France naît le plus grand films français

Baptiste Brocvielle

1/21/20257 min read

Décembre 2024. Quelque part entre Poitiers et Strasbourg. Pour que ces heures de voyage deviennent utiles, j’ouvre ce désormais classique de la littérature française qu’est L’Armée des ombres, écrit par l’académicien Joseph Kessel. 4 heures plus tard, arrivé à la fin de mon périple et de cet ouvrage, je suis soufflé par la puissance de ces 250 pages. Et je ne suis visiblement pas le premier. Un autre homme a dû l’être tout autant, et sans doute bien plus : Jean-Pierre Grumbach.

C’est dès la sortie du roman en 1943 que Jean-Pierre, devenu résistant sous le pseudonyme Melville, se jure d’un jour porter à l’écran ce sublime récit. 25 ans et 14 mois plus tard, une durée nécessaire selon lui afin que ses souvenirs deviennent dépassionnés, sans le moindre « relent de cocorico », L’Armée des ombres sort au cinéma. Au récit factuel de Kessel se mêle les souvenirs nostalgiques de Melville. Car, bien que douloureux, ce sont ces fragments de mémoire qu’il se surprend à regretter : « Mauvais souvenirs, soyez pourtant les bienvenus, vous êtes ma jeunesse lointaine ».

[Je préfère prévenir - et me soumettre à la critique de Voltaire - que face à une œuvre au carrefour de deux médiums, dont l’influence de ses auteurs au sein de leur art respectif n’est plus à prouver, je n’ai malheureusement pu me résigner à ne pas les citer.]

Nous sommes donc face à un particulier travail d’adaptation. Particulier car le matériel de base, écrit en pleine Seconde guerre mondiale, a pour but de rapporter le plus possible la réalité tout en évitant la divulgation d’éléments pouvant mettre en danger des résistants. « Il fallait que tout fût exact et, en même temps, que rien ne fût reconnaissable » rappelle Kessel.

Particulier car le réalisateur a lui-même pris part au mouvement relaté dans l’œuvre à adapter. En résulte une position de légitimité de ce dernier qui, dans ce travail d’adaptation, ne se posera jamais la pourtant récurrente question de la trahison de l’œuvre originale. Il s’interrogera plutôt sur la façon de conjuguer son propre vécu devenu confus avec l’aspect documentaire du roman. Une œuvre doit avant tout être personnelle, aussi choisit-il d’embrasser cette vision parfois inexacte mais sincère : « D'un récit sublime, merveilleux documentaire sur la Résistance, j'ai fait une rêverie rétrospective ; un pèlerinage nostalgique à une époque qui a marqué profondément ma génération ».

Au-delà du résistant, il y a le réalisateur. Et Jean-Pierre Melville fait aujourd’hui partie des plus influents, avec un style depuis mainte fois repris (Tarantino, Mann, Scorsese ou Kitano).

Le mythe melvillien se manifeste ainsi : une lente atmosphère glaciale où tout semble désenchanté (on notera que seule une poignée de glorieux cinéastes ont offert leur nom à un style, l’un des plus grands nous ayant quitté récemment). C’est cette sinistre ambiance qui surprend d’entrée le non-initié, en particulier celui qui n’a qu’une culture contemporaine du cinéma. En effet, le culte de la pesanteur, d’un silence et d’une immobilité criants de vérité s’est peu à peu estompé au profit d’une satisfaction de tous les instants, où aucune minute ne doit être gaspillée.

A cette dilatation temporelle s’ajoute une identité visuelle longtemps perfectionnée.

L'Armée des ombres n'étant que le troisième film de Melville en couleurs, la plupart des codes de son cinéma ont germé sur une pellicule en noir et blanc. Et ce n’est qu’à contre-cœur qu’il renoncera à cette dernière (la couleur étant devenue la norme à la fin des années 60), support optimal pour traiter de l’opposition entre ombre et lumière du récit. Commence donc le travail d’orfèvre de Pierre Lhomme, directeur de la photographie, afin de satisfaire les exigences du metteur en scène : « Il voulait une image aussi monochromatique que possible, dans les tons bleus et verts ». Pour ce faire, l’équipe va jusqu’à peindre les décors avec des couleurs chaudes pour limiter le contraste avec les visages. Cette nuance était ensuite supprimée à l'étalonnage afin d’obtenir des peaux blêmes. Ces pâles visages qui ressortent d’autant plus qu’ils sont constamment nimbés d’obscurité. Si la France amorphe, désabusée, transparait en plein jour ; « la France vivante, saignante, est toute dans les profondeurs. C’est vers l’ombre qu’elle tourne son visage inconnu et vrai. Peuple qui, dans les catacombes de la révolte, forme sa lumière et trouve sa propre loi » (Kessel, 1943).

L’Armée des ombres n’est pas un film sur la Résistance. Ce constat qui peut sembler antinomique doit être enrichi : L’Armée des ombres est un film sur les résistants. L’emphase n’est pas sur les actes de résistance mais sur ceux qui les commettent, sur l’engagement résistant et tout ce qu’il implique. Tout comme Kessel, c’est l’humain qui intéresse Melville. Dans tous ses conflits intérieurs et ses dilemmes moraux. Ce travail photographique sur la carnation en est le corolaire, ce sont les visages qui seront le théâtre de sa vision. Se déploie alors l’autre composante essentielle de son cinéma : le héros melvillien. Spleenétique, détaché, funeste et taciturne, au trenchcoat boutonné et au chapeau en feutre ; voilà le portrait quasi systématique de l’homme qui obsède le réalisateur. Néanmoins, il devra ici composer avec la pluralité de personnages et de caractères que développe le roman, y compris la figure de la femme forte. Bien que Gerbier soit au centre du récit, L’Armée des ombres s’avère être un véritable film choral. S’attachant à montrer toutes les composantes de cette Hydre aux milliers de têtes : du haut gradé opérant outre-Manche à la ménagère qui donne volontiers asile au combattant. Et pour rendre hommage à tous ces visages, Melville choisit l’épure.

« Ce qui est impressionnant et rare, c'est qu'il y a la durée nécessaire pour que l'intelligence et la sensibilité fonctionnent. Ce n'est pas un film très parlant. Si les gens n'ont rien à dire, ils se taisent » commente Pierre Lhomme. Le silence est en effet le meilleur allié du cinéaste et ce, depuis le début de sa carrière. La parcimonie d’un dialogue souvent théâtral laisse place à l’indicible. Un mutisme qui révèle la puissance de jeu des interprètes. Eux qui incarnent des clandestins, devant conserver pour la pénombre leurs vraies émotions et qui, même hors de danger, sont gagnés par la pudeur.

Lino Ventura en particulier, en tant que Gerbier, inonde le cadre de son visage si subtilement expressif, mystique. Un talent indéniable qui semble avoir été magnifié par un conflit avec le réalisateur. Tel Belmondo avant lui, Ventura doit faire face au caractère provocant de l’ancien résistant : « Comme Lino était bien élevé, il ne disait rien. Mais la tension s'accumulait et quand il y avait ‘‘moteur’’, il explosait l'écran par son intensité » rapporte Jean-Pierre Cassel. Obligé de communiquer par messager interposé, Melville isole son acteur sur le plateau. L’esseulé Gerbier n’apparait que plus authentique devant la caméra. Cette solitude macabre, si intrinsèque au héros melvillien, est ici omniprésente. Derrière des résistants indéfectiblement solidaires se cache des êtres profondément solitaires. Un sentiment appuyé par un casting réunissant les plus grandes individualités du cinéma français.

Cette justesse dont ils sont capables inscrit L’Armée des ombres, malgré les dires du metteur en scène, dans une démarche documentaire. Car ces performances sont retranscrites avec un tel minimalisme, une mise en scène si « rigoureuse et dépouillée, sobre, quasi inéluctable et sans coquetterie » (Lhomme, 2005) que le spectateur se voit nécessairement érigé en témoin. Son rapport face à la mort à l’écran se voit changer. Jamais esthétisée, dépourvue de sang, filmée de face et sans artifice, elle retrouve son aspect terrifiant. Donnée toujours avec répugnance et seulement par nécessité. Pour ceux qui ne sont pas militaires, dénués de tribunal, la sanction devient binaire. Un voile sépulcral plane au-dessus de tous ces hommes et ces femmes. Des morts vivants.

Dont les sacrifices ne sont que plus terribles pour le témoin qui sait qu’ils ne sont pas vains. Ôter la vie d’un inconnu, d’un ami, de la femme qu’on aime. Le résistant est lucide face à cette vanité car sa résilience est un devoir : « Une guerre sans gloire. Une guerre d’exécutions et d’attentats. Une guerre gratuite en un mot. Mais cette guerre est un acte de haine et un acte d’amour. Un acte de vie » (Kessel, 1943). Le texte final, révélant en quelques mots le destin de ces héros, achèvent d’ancrer leur statut de martyr.

Si la Seconde guerre mondiale est sûrement le conflit le plus adapté sur grand écran, Melville s’étonne lui-même qu’il n’y ait pas davantage de films sur l’Occupation. Une époque qui cristallise pourtant d’innombrables destins encore à raconter. Peut-être est-ce l’humilité qui, face au chef d’œuvre qu’est L’Armée des ombres, chuchote aux cinéastes français que tout nouveau travail sur cette période ne serait que superflu. L’option de la restauration 4K du film de 1969, et de sa projection au Festival de Cannes 2024, se révèle plus judicieuse.

De même, je me résous à célébrer plutôt que d’oser paraphraser : « Jamais la France n’a fait guerre plus haute et plus belle que celle des caves où s’impriment ses journaux libres, des terrains nocturnes et des criques secrètes où elle reçoit ses amis libres, des cellules de torture où malgré les tenailles, les épingles rougies au feu et les os broyés, des Français meurent en hommes libres » (Joseph Kessel, 1943).

A la hauteur du glorieux sursaut qu’il dépeint, L’Armée des ombres est quintessence du témoignage sur la Résistance et sans conteste l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma français.

Baptiste Brocvielle

S'inscrire à notre newsletter