Critique : Kaïro – Pulsation de vie et de mort

CRITIQUES ANCIENS FILMS

Thomas Lignereux Ocana

6/20/20254 min read

K.Kurosawa préfigure clairement ici l'avènement quasi hégémonique d'internet dans la vie du commun des mortels.

Cette nouveauté numérique semble alors inévitablement s'immiscer dans notre quotidien, s'opposant même aux volontés sensées, les faisant devenir velléités.

L'entité, fraîchement déployée, prend rapidement son autonomie et en démiurge de l'immatériel fait pulluler son engeance, ses fantômes.

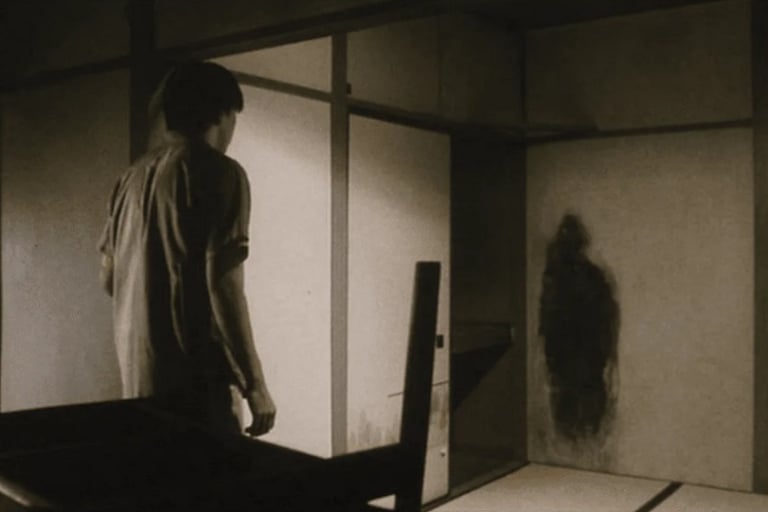

Ces créatures bien connues sont souvent le reflet de la vie après la mort, mais chez Kurosawa il semble en être autrement. Il ne s'agit pas tant d'arracher la vie, pour devenir une âme errante, mais bien de dévitaliser le corps, d'arracher sa substance même, ôtant toute matérialité à ce qui existe justement parce qu'il est matière. C'est ce pouvoir du flottant, de l'immatériel, de cet inconnu mis en branle par le digital qui semble tant effrayer puis hypnotiser les personnages.

Là où jusqu'alors les fantômes pouvaient être un prolongement du réel, ou bien un délire fantasmagorique, réitérant souvent des codes éculés, ici il est le fruit même de l'aliénation du réel.

Ils ne représentent pas des aberrations en tant qu'ils sont morts mais simplement parce qu'ils relèvent d'une anomalie matérielle, semblable d'ailleurs à des «glitchs» informatiques.

Ils sont ombre dans la lumière et lumière dans l'ombre.

Cette remise en cause de la matérialité s'inscrit aussi dans les traces laissées par ces entités. Lorsque la mort, par suicide, advient, il ne reste à la place du corps qu'une sombre tâche ressemblant à s'y méprendre à de la moisissure. Comme si le corps même était devenu vétuste, indésirable, ne devenant qu'un résidu pourri, imprégnant murs et sols. Cette trace funeste est palpable et le corps vaporeux, à la présence lancinante, du fantôme, se touchent, interagissent mais sont vacillants.

C'est dans cette perspective que se dégage également une grande ambivalence, voire dialectique au sein du film. L'évident et attendu antagonisme entre mort et vie n'est jamais présent, chaque élément subsiste indépendamment mais aussi grâce à l'autre.

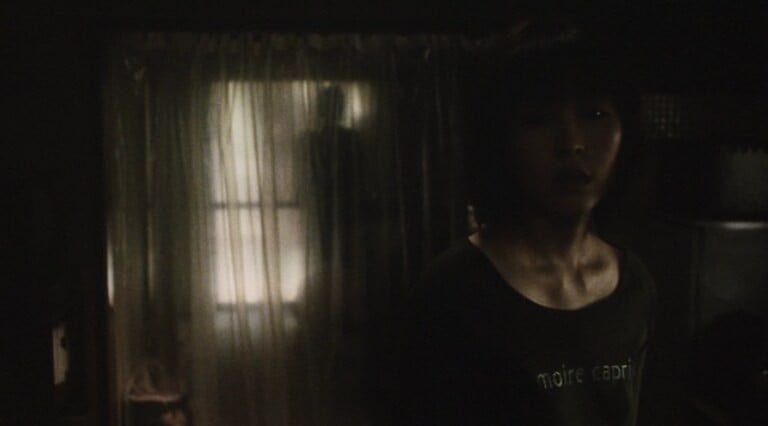

Ombre et lumière ne sont donc qu'un, et visible et invisible ne sont également pas des notions rivales. Ces «caméras de surveillance» n'existent pas, pourtant elles filment, ces fantômes sont palpables mais sont tout autant éthérés.

Le métrage noue sans cesse avec ce que pourrait être l'essence du cinéma, voire de l'art au sens large. Il amplifie le sensible, le rend tangible et filme aussi l'invisible rendant à nos yeux ce que nous ne voyons pas ou n'avons pas le temps de voir, trop aliénés par le quotidien. Internet prend forme et alors les phénomènes naturels en sont altérés. La lumière en est dénaturée et porte tout autant l'étrangeté que l'obscurité. Justement, tout cela, l'ombre, les contre-jours mènent irrémédiablement à une sorte de vacuité de l'existence où l'aliénation du corps par l'écran prend le pas sur la vie. L'écran est d'ailleurs déjà, ici en 2001, une interface caduque et fallacieuse de rapport au réel et aux relations sociales. Internet et ses fantômes s'emparent de l'être, le vampirisant, faisant disparaître son unicité.

Mais, d'une certaine manière cette illusion fantomatique laisse s'insuffler une certaine vie en tant que nouvelle réalité. Ces êtres volatiles se sont propagés par internet puisqu'il a crée une nouvelle réalité. L'opposition entre espace charnel et mental a été aboli au profit d'un monde en constante vibration. Cet immatériel là est devenu le moteur même de ce nouveau monde et quasiment l'outil principal de sa pérennité.

Toutefois, ce «non-lieu» vacillant des esprits aliène de fait le libre-arbitre des êtres encore matériels leur faisant croire en une superficielle et vicieuse idée de bonheur dans la mort, dans l'au-delà. L'absence de vie deviendrait en soi la quintessence de la vie.

Et tout cela est véhiculé, avec grand malheur pour les personnages, par l'image.

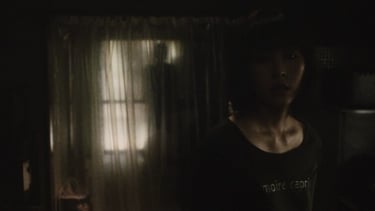

Cette dernière est contaminée par cette existence lancinante. Chaque plan par ailleurs, semble suggérer une présence, quelque chose tapi dans l'air. Le virus prend possession de l'écran d'ordinateur et ne cesse ensuite d'infuser toutes les strates d'images; mentales, physiques, celles adressées à nous spectateurs mais aussi celles de la diégèse. Cette manière de capturer le fantastique renoue d'une façon avec un certain cinéma d'horreur usant purement de ce que l'image en tant que telle peut procurer comme peur, notamment existentielle. Là où dans La Féline de Tourneur, l'absence nourrie par la mise en scène favorise l'effroi et renvoie le spectateur à ses peurs primaires, dans Kaïro, Kurosawa use du hors-champ en le réinsérant dans le champ, lui donnant un aspect inédit. Tout est dans le cadre sans jamais vraiment l'être. Le son est là mais sonne comme provenant d'ailleurs et une ombre se dessine, un visage, un corps, peut-être les deux, ou simplement une silhouette. Le hors-champ devient alors d'autant plus menaçant depuis qu'il est déplacé au sein même du champ - sans en perdre toutefois la dimension mystérieuse induite, de fait, par son dispositif convoquant l'invisible.

Ladite menace se métamorphose et devient alors une aberration chromatique, géométrique, un silence bruyant, une silhouette ou un corps stoïque mais mouvant, instable, aérien portant sur lui les stigmates d'une vie de matérialité corrompue par ce mal insidieux porté par l'image, servant l'image, la transfigurant et faisant du fantôme une matière inédite et envoûtante.

Thomas Lignereux Ocana

S'inscrire à notre newsletter