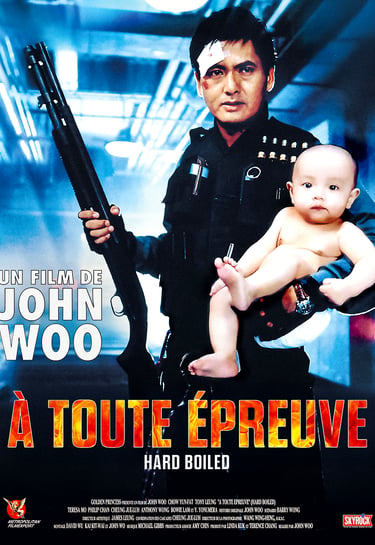

Critique : Hard Boiled – A l'épreuve du temps

CRITIQUE ANCIENS FILMS

Thomas Lignereux Ocana

10/3/20255 min read

Les films d'action ont une place toute particulière dans le rapport que l'on peut entretenir au cinéma. Le genre de la comédie est peut-être le seul à se joindre à cette catégorie de films où la ligne entre divertissement et art est si fine qu'il est aisé de les mésestimer ou de les considérer avec une dédaigneuse légèreté.

Le film d'action ou de comédie ne serait donc pas une œuvre digne de ce nom parce que l'on prendrait bien trop de plaisir – souvent étiqueté de régressif ou bêtement jubilatoire – à la visionner. Le plaisir esthétique est ainsi intrinsèquement décorrélé du plaisir purement physique, celui semblable à la jouissance ressentie dans un roller-coaster. Sans doute cette idée provient de la masse audiovisuelle produite à des fins mercantiles, dénuée de partis pris un tant soit peu audacieux, de quelque vitalité qui soit, répondant plus souvent au cahier des charges de studios, dépouillée d'âme artistique. Ces deux genres sont possiblement les plus affectés par cette dynamique.

Mais il va sans dire que moult exceptions, des lueurs de créativité ont pu émerger de ces carcans purement capitalistes.

John Woo est en cela l'un des auteurs les plus importants du cinéma d'action mondial. Auteur est une terminologie on ne peut plus exacte en ce qu'il propose une nouvelle façon d'écrire l'action. Cette écriture est bien sûr visuelle.

Il y a une récurrence dans sa mise en scène qui met un point d'honneur à focaliser l'attention du spectateur sur l'espace. Parce que Woo conçoit une scène toujours dans le rapport à un espace et exclusivement comme tel. En ce sens il est important de noter à quel point il met en avant ces lieux, ces décors, simplement et dans toute leur structure. On décompte trois grandes séquences d'action dans des lieux typés et riches en matière. La première étant la scène du salon de thé, puis celle de l'entrepôt et enfin, la plus longue, dans l’hôpital, représentant une importante portion du film.

John Woo infuse une paradoxale tension au sein du cadre tout en maintenant l'illusion d'une certaine quiétude dans les futurs lieux de massacre. Le calme avant la tempête. Il use du montage alterné pour décrire d'un côté l'entrepôt, situer l'espace, préfigurer de sa destruction tout en capturant avec férocité l'élan des motos des, futurs, assaillants se rapprochant fatalement. On peut même y voir une certaine mise en abyme de la création, devant passer par la destruction pour exister, doublée d'une ironie dramatique évidente. Je ne crois pas qu'il cherche là à illustrer, du moins pas seulement, mais cela s'inscrit dans cette poursuite de l'efficacité et de mise en exergue du chaos.

Comment pourrait advenir ledit chaos si l'ordre n'a pas été contesté. Cette stabilité n'est toujours qu'un maigre statu quo chez Woo puisque tout naît pour être détruit. C'est bien le déluge de matière qui le saisit et porte au pinacle l'essence même de «l'actioner».

Bien que la forme du film s'exprime brillamment dans l'absurdité des acrobaties et des rixes, le film se maintient dans une grande vraisemblance vis à vis de la matière. Vraisemblance aussi de la fusillade, où le tireur, la balle et la victime sont dans le même cadre et sont, de fait, tous autant le sujet de l'action. Ils sont alors les vecteurs de cette impression tangible de réalité; les coups de feu sont portés, heurtent et font réagir la matière environnante, corps et décor.

John Woo ne cesse donc de questionner les corps, les objets, les supports. Cette harmonie dans le chaos, cette volatilité cohérente de la matière, des électrons rappellent que le cinéma est ontologiquement un médium du mouvement, primant sur tout le reste. Le mouvement dans le temps et l'espace. Comment un corps fraîchement meurtri subit la vitesse, l'impact, certains éléments de la pièce qui obstruent sa vision, son corps, le blessent même, comment ce dernier devient finalement victime de la gravité ? Il semble y avoir là une volonté de décortiquer le mouvement de manière presque scientifique. C'est d'autant plus clair lorsque l'on entrevoit son rapport au temps et particulièrement au modelage de ce dernier. Les ralentis sont le cœur de cette expérimentation quasi chrono-photographique. Il ne sacralise pas la violence, dans un élan purement esthétisant, mais bien le(s) mouvement(s) qui en émane. Certaines scènes le montrent aisément : notamment à un instant précis du plan séquence de l’hôpital où Woo utilise le ralenti pour un moment absolument anodin en terme de dramaturgie et d'action puisque les deux protagonistes, adossés chacun à un mur d'un couloir, échangent simplement de place.

Il y a par ailleurs une certaine connivence avec le travail de Tsui Hark – bien que ce dernier pousse la notion de chaos au-delà – particulièrement dans Time and Tide ou The Blade, où le mouvement devient le seul «point de repère» pour identifier (ou non d'ailleurs) l'espace, emporté par un ballet tumultueux et effréné. Cette dimension chorégraphiée, provenant du pur mouvement des corps se retrouve dans Hard Boiled et la filmographie de John Woo, qu'il tient de ses travaux antérieurs, troquant les sabres pour les flingues ; filmer un «gunfight» comme une scène de Wu-xia pian (film de sabre) ou Kung-fu pian (film d'arts martiaux), toujours mêler la matérialité du corps même quand elle est indirectement convoquée.

John Woo laisse alors comme trace le règne absolu du mouvement dans son apparat le plus brut et viscéral tout en privilégiant l'efficacité, la clarté. Régir le temps et l'espace sans rompre la contiguïté et continuité du réel, privilégier l'action toujours induite par le mouvement, de concert avec des environnements malléables et destructibles.

Le désordre peut ainsi prendre tout son sens lorsqu'il se retrouve et s'accorde pleinement avec la matière.

Thomas Lignereux Ocana