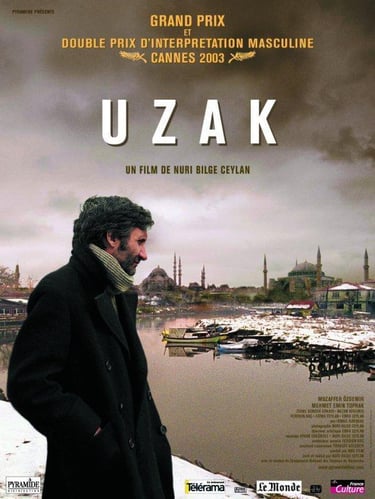

Dichotomie : Désert et Oasis | Uzak de Nuri Bilge Ceylan (2002)

CRITIQUES ANCIENS FILMS

Corentin Naboulet

12/14/20244 min read

Une ville sans âme, dans laquelle flâne ça et là quelque esprit, circule quelque bateau fantôme, s’étouffe dans l’image quelque klaxons de voitures invisibles. La ville est morne. Elle est la symétrie parfaite de la Ravenne du Désert Rouge d’Antonioni : comme l’écrit Jean-Louis Comolli dans le numéro d’Octobre 1964 des Cahiers, « au milieu du Désert, il y a l’Oasis. Du moins, il est bon de croire que l’Oasis est au milieu du Désert ». L’Istanbul de Ceylan est un désert au sens propre d’une vaste région où l’existence sociale y est aride à force de dépeuplement des rapports humains. Car ce que capte Ceylan, c’est bien le vide ou plutôt l’éloignement des rapports sociaux, des affects respectifs, des existences matérielles : « Uzak » exprime littéralement la distance longue, l’éloignement, le lointain. Dans ce huis clos à trois échelles (appartement, quartier, ville) la distance est telle que seuls deux personnage semblent co-exister ou plutôt exister de leur côté : qu’importe la taille du désert saisi dans le cadre, il est toujours un enclos, intériorisé et accepté par le citadin Mahmut, étranger et fantasmé par son cousin, le rural Yusuf.

Pour Yusuf, il est bon de croire à l’Oasis. Du moins, il est bon de s’y penser déjà, à peine esquissés les premiers rappels à la réalité matérielle. Or, si c’est l’acte manqué et l’espoir étouffé qui cantonnent son parcours dans le désert neigeux qu’est Istanbul, Yusuf n’y évolue pas non plus comme un personnage balzacien. Nulle ambition, nulle recherche de l’opulence ou du pouvoir, seulement celle de « faire une vie ». Et son départ des terres intérieures turques (Anatolie), comme elles seront déclinées à foison chez Ceylan, n’est pas le signe d’un échec, seulement la marque au fer rouge de son esprit vivant, le seul peut-être de toute la ville dans un premier temps, heurté bien vite et qui commence à s’abîmer, à s’éroder par la suite. Les esprits se conforment à un environnement déjà bâti et encadré par les actions des existences qui y sont menées. Le tout s’uniformise.

Ainsi, l’environnement absolu, celui qui s’impose au sujet, ne peut pas ne pas influer sur l’environnement intérieur du sujet, c’est-à-dire son existence propre, individuelle. Car la neige n’est pas pure, déjà elle se mélange à la boue, et plus encore, elle n’est pas éternelle, demeure seulement l’espace d’un soir, fondue dès le lendemain sans que personne ne s’en soit aperçu ni même soucié. Qu’importe, la neige peut bien continuer de tomber, cela ne fait rien pour les esprits invisibles qui peuplent la ville, ils ne la regardent pas, ils ne s’y montrent pas. Chacun suit son propre chemin hors-champ, à l’image de cette ex-épouse de Mahmut s’apprêtant à recommencer une vie nouvelle au Canada.

Et comment trouver la lumière (photochimique pour le photographe que fut Mahmut, au sens propre, espoir pour le jeune campagnard au sens figuré) quand on est dans la grisaille urbaine et céleste ? Comment capter le rayon quand la mer, le ciel, les nuages, les bâtiments, les bateaux, la vie, tout se confond (ou s'éloigne) en une masse opaque ? On ne photographie alors plus que l’intérieur, des motifs, des carreaux (cf. Mahmut est payé par une entreprise pour leur fournir des photographies de gammes de carrelage). On ignore le dehors pour proposer les ornements du dedans. Que reste-t-il du regard tourné vers l’extérieur ? Subsiste l’espoir du spectateur imaginant une vie pour ce jeune Yusuf qui retourne chez lui sans travail, sans perspective, sans lendemain apparent, mais sans fatalité non plus. Car, Yusuf, au contraire de Mahmut, semble posséder encore un regard : lorsque les deux cousins s’arrêtent en voiture sur la route, Mahmut pense, en photographe, au paysage qui, par le hasard (ou plutôt le tracé réfléchi) de la route, se propose à lui. L’espace d’un instant, il pense renouer avec sa prétention artistique de jeunesse, démarche intellectualisante et se voulant infiniment tarkovskienne (cf. entre deux films pornographiques, Mahmut lance sur son écran cathodique Stalker de Tarkovski). L’espace d’un instant, le spectateur croit voir, à travers le surcadrage de la fenêtre de la portière, sa vision, son regard. Or, l’unité s’estompe une fois de plus : « oublie » dit Mahmut à un Yusuf déjà prêt à dégainer le matériel photo de son logeur. Yusuf, lui, voit le paysage, le regarde, y croit. Mahmut, le voit, le regarde avec rancœur, puis raille sa propre intention comme pour se sauver lui-même du dépit et du dégoût de l’échec inavoué. Ce qui aurait pu apparaître comme un instant de communion entre les deux cousins est immédiatement tué dans l’oeuf et le retour à la ville, dans cet appartement trop exigu, enfonce l’impression d’un théâtre macabre de corps en décomposition sociale dont le seul mode de communication est ou bien un silence mêlé de regards acariâtres, ou bien l’échange formel et fonctionnel cantonné au strict minimum.

Le plan final cherche pourtant à saisir le regard de Mahmut, il le force par le zoom. Rien n’en sort, la pupille, l’iris, la cornée, tout le globe est scellé. Les bateaux, la mer, tous les sons environnants l’exhortent au départ : après un désert il y a un autre désert, et puis encore un autre et ainsi de suite jusqu’à l’oasis réelle. En réalité, ses yeux ne regardent ni les bateaux, ni la mer, ni le lointain, de toute façon qu’y a-t-il à voir, si ce n’est un désert ? Ses yeux pensent encore l’Oasis conditionnelle ou bien la déplorent car elle est à distance, trop loin.

Corentin Naboulet

Copyright Pyramide Distribution

Copyright Pyramide Distribution

Copyright Pyramide Distribution

S'inscrire à notre newsletter