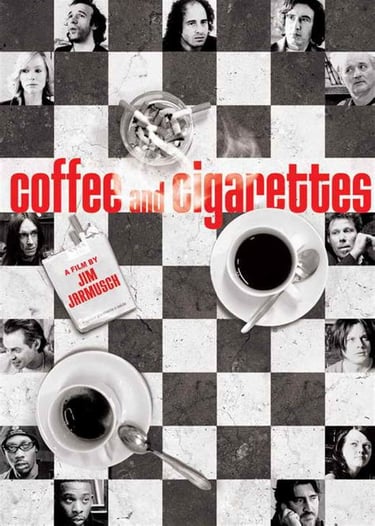

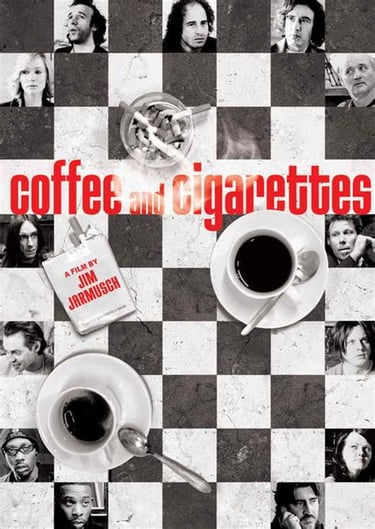

Coffee and Cigarettes, ou comment Jarmusch extrait la sincérité des interactions sociales

CRITIQUES ANCIENS FILMS

Mathilde Henry

10/26/20244 min read

Un café, une cigarette. C’est le quotidien, la routine dans toute sa splendeur. Tellement même, qu’on ne prend plus le temps de la filmer. Qui serait assez fou pour faire un film sur une banalité autant dénuée d’intérêt ? C’est pourtant cette banalité que Jim Jarmusch explore et magnifie dans son long-métrage Coffee and Cigarettes, réalisé entre 1986 et 2003.

Ce film présente un enchaînement de 11 courtes scènes sans lien narratif entre elles. Le fil rouge, c’est leur forme. Chacune est un huis clos en noir et blanc, présentant 2 personnages qui se retrouvent et discutent autour d’un café et d’une cigarette.

Bien que simple, le dispositif nous permet de rentrer assez vite au sein de chaque situation. Avec un plan d’ensemble en début de scène, Jarmusch présente le lieu et les personnages, au début stéréotypés, nous permettant de nous faire un premier avis sur la relation entre eux et de rentrer dans leur interaction. Il nous familiarise aussi avec un motif damier récurrent dans chaque séquence. On est en terrain connu, on pense pouvoir prédire l’interaction qui va naître de ces personnages qu’on a l’impression de connaître déjà. Dans la scène Cousins, par exemple, on situe assez vite d’un côté le personnage de Cate, coincée dans des codes bourgeois de la classe à laquelle elle appartient, et de l’autre, Shelly, sa cousine beaucoup plus subversive et à qui ces codes bourgeois échappent. Tout semble les opposer, jusqu’à la couleur de leurs cheveux. On pense pouvoir prévoir la nature des échanges qui vont suivre.

En réalité, Jarmusch nous surprend, les interactions sont pleines d’absurde, d’inattendu, de retournements. À mesure qu’on redécouvre les personnages, il les filme dans des cadres plus serrés. Il les nuance, affine leur interaction, vient nous surprendre et nous donner la curiosité de la scène suivante. Dans la séquence Cousins ?, le rapport de force entre les deux personnages, plaçant l’un en personnalité célèbre prétentieuse, et l’autre en admirateur, va finalement s’inverser et révéler ce second personnage comme dominant sur le premier. Le champ / contre-champ serré sur leurs visages ne cesse de les opposer et permet cette bascule d’autorité.

De la même manière, il démonte la binarité présupposée des images : le damier en noir et blanc se révèle en réalité complexifié par les autres éléments de décors et le spectateur peut ainsi plonger dans chaque séquence (autant dans l’image que dans la narration). On peut ici penser au plan dans la scène Renée. En plan zénithal, le personnage féminin éclaircit son café très sombre avec un nuage de lait, sur fond de tasse et soucoupe blanches, le tout sur la table en damier. On ne peut que se plonger dans ces nuances et ces formes.

C’est comme ça que nous est présentée une forme de sincérité des interactions sociales. De par la surprise, il y a une forme d’instantanéité, un certain réalisme. Et ce, malgré le fait qu’il s’agisse de personnalités célèbres dans des situations parfois complètement absurdes. C’est là la force de ce film. Il nous attrape parce qu’il nous surprend de réalisme dans une situation que nous ne pensions pas connaître, et qui nous est en réalité familière. Il y a peu de liens sociaux aussi universels que ceux qui se créent autour d’un café et d’une cigarette. C’est peut-être parce que c’est la plus banale des situations qu’il en ressort les plus sincères interactions sociales.

Et c’est donc avec une certaine légèreté qu’il nous dresse le miroir de nos propres liens sociaux. Les conventions familiales par exemple nous paraissent d’autant plus hypocrites qu’elles sont montrées avec humour (dans Cousins). Jarmusch parvient ainsi, à la fois à nous toucher par des situations dans lesquelles on se reconnaît, mais aussi à nous interroger plus fondamentalement sur notre rapport aux autres.

Ainsi, malgré l’apparente comédie et absurdité de chaque situation, le film nous touche et nous questionne. Et c’est avec une forme assez simple que Jarmusch fait passer café et cigarettes d’une mauvaise habitude à un moyen de mener une réflexion plus latente sur notre rapport aux autres. Ça valait peut-être le coup de s’attarder sur ce quotidien dont plus personne ne se préoccupe.

Mathilde Henry

Copyright Bac Films

Copyright Bac Films

S'inscrire à notre newsletter