L'Étranger - Camus vidé de sa substance : sous le soleil d’Ozon, plus rien ne brûle

CRITIQUE NOUVEAUTÉS

Yanko Nikitine-Didi

11/17/20255 min read

Adapter un livre à l’écran n'est jamais une mince affaire. Le faire revient inévitablement à réduire un imaginaire, puisqu’on impose des images à tous ceux qui se faisaient les leur. L’héritage de Camus est d’autant plus imposant que « tout le monde » semble avoir lu L’Étranger. L’œuvre est trop grande pour pouvoir s’en départir « comme ça ». François Ozon semble devoir le respect - malgré lui peut-être - à cette œuvre dont l’aura et la popularité n’ont cessées de traverser les générations. Mais au-delà de son héritage, pourquoi ce livre-ci est si complexe à adapter ? Car aucun des personnages n’est véritablement incarné. Ils sont tous des êtres stéréotypées, des objets presque philosophiques qui abordent une manière d’appartenir à l’existence. Ils n’ont de passé pas plus qu’ils n’ont d’avenir. Leurs mots ne sont « que » des fulgurances dans le texte (on connaît la prose incantatoire de Camus, son goût de la punchline). Filmer Meursault c'est donc déjà le trahir : c’est l’obliger à exister dans un monde signifiant. Que reste-t-il alors du film ?

Premier motif obsédant : fétichisation des cheveux. Il se dégage des scènes partagées par Meursault et Marie une sensualité morbide : cheveux au vent, sortant de l’eau, baignés par un soleil kechichien étrange et hors du temps. Si Ozon s’était limité à cette relation, fugace et délicatement esquissée, loin des contraintes de l’adaptation, le film aurait pu m’emporter dans sa grâce naissante, qui, malheureusement, ne décollera jamais.

Car au cinéma, Meursault souffre de ce qu’il est : un concept. Il n’a pas vraiment de corps et ses paroles font difficilement mouches dans un dialogue réel. Les phrases transpirent, suintent la reprise littéraire devenue théâtrale en image-mouvement (Gilles Deleuze). Mon Crime confirmait la tendance chez Ozon à infliger à ses comédiens de cinéma une mise en place théâtrale, du verbe aux déplacements millimétrés ; L’Etranger boucle ce geste en s’essayant à l’inerte fixité d’un corps lui aussi exhibé. Si je ne doute pas de l’effort que Benjamin Voisin a fourni dans son interprétation, il peine à exister à l’écran. Du début à la fin, on y croit pas. Son jeu tient du poseur, d’une sorte d’adolescent qui se regarde jouer, et qui paraît bien cool à sortir les répliques de Camus, les mains dans les poches, le « regard éjaculateur » comme il s’en vante tant auprès de la presse.

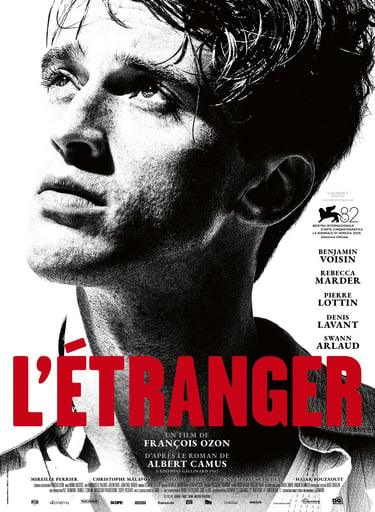

Français Ozon ne dément alors pas de son académisme lissé : il s’attelle, péniblement lui aussi, a faire le bon élève, en restituant fidèlement les temps forts du roman. Sans note sur 20 à la clé délivrée par un professeur, l’exercice semble ironiquement vain. Et nul doute qu’il ne l’aurait pas eu son 20 sur 20 tant espéré. Le noir et blanc est sophistiqué, mais empêche de figurer les vertiges de la chaleur et de la lumière, l’attention au ciel et aux étoiles qui courent tout au long des pages de Camus. Il est luxueux ce noir et blanc ; et il enlève toute âpreté à la matière. La caméra d’Ozon, amoureuse de Benjamin Voisin, est complètement aveuglée par sa beauté, comme Meursault est lui-même aveuglé par le soleil. Iconisation publicitaire, clipesque ; iconographie fasciste : Meursault est constamment absenté de son espace. Il est très récuremment filmé en contre-plongée, focale longue, sur un ciel flou. Au vu du personnage, l’idée de l’absenter de la matérialité du monde peut être intéressante. Mais le trouble émanant de ce dernier étant réduit dans le film à une absence de mots et d’émotions, le film se complet dans son « vide », dans la sècheresse de ses images et ne produit rien. Il ne dialectise pas le rapport fantomatique de Meursault avec la matière, ne raconte rien sur son rapport au monde… Les rares plans larges du film (à même de restituer la dite-matière des espaces) sont portés sur l’horizon (l’affaissement de celle-ci au premier plan, son absence devant le cadre), ou parfois, avec un peu de chance, sur les murs en carton-pâte d’un Alger fantasmé, reconstitué en studio.

Le geste formel d’Ozon est d’autant plus maladroit qu’il glamourise et érotise tout ce qu’il touche. Le cinéaste français prend le parti de davantage développer le contexte colonial pour finalement filmer les arabes avec une fascination dérangeante (tout en suivant scrupuleusement un récit qui lui, porte sur la déshumanisation des individus), comme cette scène de meurtre incroyablement homo-érotique, où la pulsion criminelle semble venir des mêmes entrailles que la pulsion sexuelle. Une idée vertigineuse - et passionnante - qui n’a rien à faire dans un film où le personnage principal n’existe que parce qu’il a tué, sans raison aucune, sans mobile, de façon totalement dépassionnée, un arabe reposant là, désormais pour toujours.

Ce qui suit, à savoir la plus belle scène du film, en révèle alors les limites : lorsque la caméra quitte les lieux du crime et que l’on entend (pour la première fois !) le texte de Camus, soudain, comme pris d’une évidence, le spectateur prend conscience que toute la beauté du roman se trouve dans son style, dans sa forme littéraire, et non dans son récit qu’Ozon tente de mettre en boite inlassablement.

Peut-être que seul Robert Bresson, en prenant du recul et plus de libertés, aurait été à même d’accoucher d’un bon film. Chez le cinéaste contemporain, c’est uniquement la triste économie mécanique d’une pièce montée (Jean-Paul Sartre) qui demeure, et l’impression désagréable d’une jonglerie avec des paradoxes moraux et politiques, dont le caractère soi-disant abstrait ou moderne ne crèvera jamais plus les yeux. Camus appelait à un cinéma de la dérive, pas un cinéma de la surmaîtrise. Il écrivait à la première personne dans le vacillement de la pensée. Ozon, lui, filme à la troisième avec la certitude du cadre. Alors, que reste-t-il ? Le sens s’étant retiré : seulement un éclat glacial de technique.

« La perfection technique ne peut créer que l’ennui. […] La photographie de beaucoup de films est très belle, est très léchée […], mais est d’une banalité et d’un ennui parfaite. » Jean Renoir

Yanko Nikitine-Didi

S'inscrire à notre newsletter